気候変動

方針

世界の平均気温の上昇を産業革命前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃まで抑える努力をすることを目標に掲げるパリ協定は2020年から実施段階に入りました。この目標達成のためには国・政府だけでなく、企業に寄せられる期待が大きくなっており、事業を通じた気候変動対策の取り組みが必要となっています。

豊田通商グループは「クリーンエネルギーや革新的技術を活用し、自動車/工場・プラントCO2を削減することで、脱炭素社会移行に貢献」をマテリアリティの一つとして特定し、再生可能エネルギー戦略を成長戦略における7つの重点分野の1つに位置付けています。

また、気候変動対策の一つとして欠かせないのがサーキュラーエコノミーへの移行です。豊田通商グループでは「廃棄物を資源化することで、モノづくりを支え、循環型社会に貢献」もマテリアリティの一つとして認識しており、中期経営計画の提供価値領域であるSocial Valueに「循環型静脈事業」が含まれています。

環境方針では「クリーンエネルギーや革新的技術を活用し、自動車や工場・プラントの温室効果ガス排出を削減することで脱炭素社会への移行に貢献します。自らの事業活動を通じた排出削減に留まらず、サプライチェーン全体における排出削減を推進することで、パリ協定に整合したカーボンニュートラル社会の実現を目指します。」としています。

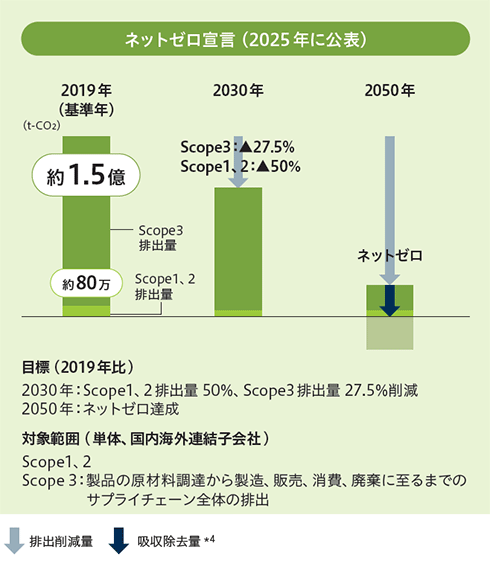

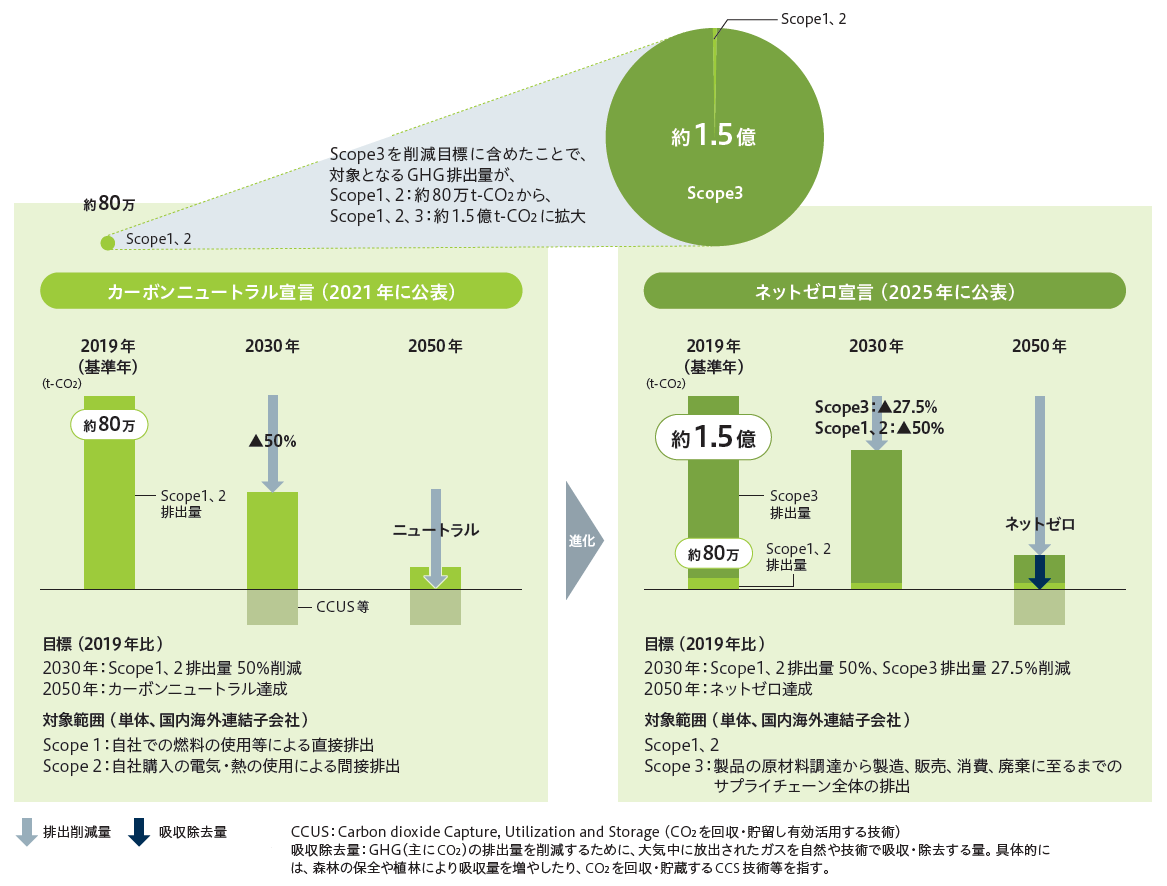

豊田通商グループはパリ協定に賛同しており、2021年7月に脱炭素社会移行への貢献に向けた具体的な方針として自社排出(Scope1,2)に関する削減目標を策定しました。当社グループは2025年8月に本目標を更新し、新たにサプライチェーン排出(Scope3)に関する削減目標を定めました。これにより、「2030年までに2019年比で、Scope1,2排出量を50%、Scope3排出量を27.5%削減し、2050年に自社およびサプライチェーンを含めたバリューチェーン全体排出(Scope1,2,3)を実質ネットゼロとすること」を目標とし、その実現を目指します。

当社は上記方針に基づき、気候変動の影響を「緩和」し、すでに生じている、また将来予測される気候変動の影響による被害を最小化、即ち「適応」するため、さまざまな角度から豊田通商ならではの気候変動対策に取り組むなど、全社を挙げて世界のカーボンニュートラル(CN)・サーキュラーエコノミー(CE)を推進しています。

当社グループでは従来からCN・CEの実現につながる事業を展開してきました。1970年代から開始したELV(End of Life Vehicle:使用済み自動車)の再資源化事業や、1980年代から注力している再生可能エネルギー事業等、これまで取り組んできた「脱炭素社会移行への貢献」につながる事業を、今後もさらに拡大していきます。

産業ライフサイクルを通じた温室効果ガス(Greenhouse Gas、以下GHG)の削減貢献事業を、全社レベルで加速・推進できるのは豊田通商グループの強みです。全従業員が一丸となり、CN・CE社会の実現に向けて先導役を担うことで、社会課題の解決に貢献していきます。

| 削減目標 (2019年比) |

対象:単体、国内海外連結子会社のScope1※1,2※2,3※3 |

|---|

- ※1自社での燃料の使用等によるGHGの直接排出(石炭・ガス等)

- ※2自社が購入した電気・熱の使用によるGHGの間接排出

- ※3原材料調達から製造、販売、消費、廃棄に至るまでのサプライチェーン全体におけるGHGの間接排出

- ※4温室効果ガス(主に二酸化炭素)の排出量を削減するために、大気中に放出されたガスを自然や技術で吸収・除去する量。具体的には、森林の保全や植林により吸収量を増やしたり、CO2を回収・貯蔵するCCS技術などを指す

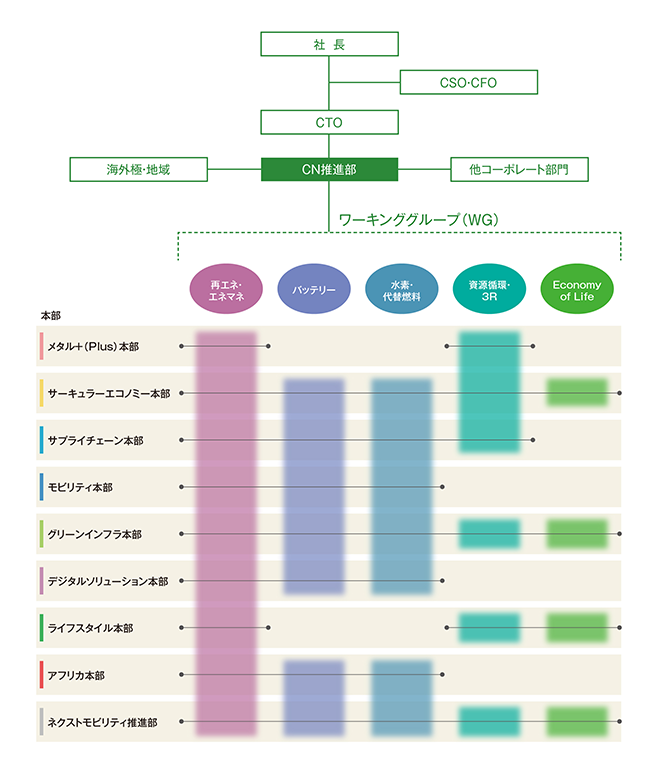

カーボンニュートラル推進会議

当社グループおよび世の中のCN実現に向けた戦略を決定するために、社長を議長とした「カーボンニュートラル推進会議」を月1回開催しています。

同会議では、世界各国のCN実現に向けた政策・提言と当社グループのGHG排出削減施策の連動確認や、5つのワーキンググループ(WG)による成長戦略について議論・決定しています。

| 議長 | 社長 | |

|---|---|---|

| 事務局 | 担当役員 | CTO※1 |

| 部署 | カーボンニュートラル推進部 | |

| 会議メンバー | 副社長 CSO※1 CFO※1 CHRO※1 各極CEO※1 各営業本部CN担当役員 5WGリーダー(執行幹部から選任) CSO補佐(経営企画部担当) CSO補佐(渉外部担当) CSKO※1(安全環境推進部担当) |

|

- ※1 CTO:Chief Technology Officer CSO:Chief Strategy Officer

CFO:Chief Financial Officer

CHRO:Chief Human Resources Officer

CEO:Chief Executive Officer COO:Chief Operating Officer

CSKO : Chief Safety & KAIZEN Officer

カーボンニュートラル推進体制

当社グループでは全社のCN推進を使命としたカーボンニュートラル推進部(CN推進部)を設立し、グループ内外の脱炭素の取り組みをさらに加速させています。CN推進部ではCN宣言達成に向けた制度設計や排出量管理に加え、当社グループが強みを持つCN・CEに結び付く事業領域の成長戦略に基づく5つのWGを組織し、縦軸・横軸で事業の拡大と脱炭素社会実現の両立を目指します。5つのWGについては、「カーボンニュートラルロードマップ」を策定し、その進捗をモニターしています。

ミッション :未来の子供たちにより良い地球を届ける

ビジョン :リーディングサーキュラーエコノミープロバイダー

カーボンニュートラルを推進していくための5つのワーキンググループ(WG)

これらのようなCNにつながる取り組みを力強く推進していくために、特に当社が強みを持つ5つの分野でWGを組成しています。

なお、当社は「エネルギーをつくる」「エネルギーを集める・整える」「モノをつくる」「モノを運ぶ」「モノを使う」「廃棄物処理をする」「再利用する」という産業ライフサイクルの各段階において、サーキュラーエコノミーを支える事業に携わっています。

TCFD提言に基づく情報開示

当社は気候変動を経営へ大きなインパクトを与えるリスクと機会だと捉え、気候変動対策を重要課題だと認識しています。2019年5月に、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)への賛同を表明しており、TCFD提言に沿って、責任あるグローバル企業としてステークホルダーとの対話を踏まえ、積極的な情報開示を進めています。

1. ガバナンス

当社グループでは気候変動に関わる事業リスク・機会をマテリアリティの1つとして選定しています。マテリアリティについては、社長を委員長とするサステナビリティ推進委員会(年1回開催)※1でその取り組み内容を確認し、同委員会の構成メンバーである各営業本部CEOを通じて、事業戦略に反映させています。2020年よりマテリアリティに係るKPIを設定し、同委員会がその進捗を確認、議論内容を取締役会へ報告しています。また取締役は気候変動も含めたESGに関する豊富な経験・能力を有しており、適切な監督が行われる体制を整えています。

気候変動については社長を議長とするカーボンニュートラル(CN)推進会議(毎月開催)※2において脱炭素社会への移行に向けた戦略を議論するとともに、当社が排出する温室効果ガス(Greenhouse Gas、以下GHG)削減の進捗管理も行っています。同会議の事務局は2022年4月に設置されたCN推進部が務めており、同部は専門組織として脱炭素への取り組みをさらに加速させる役割を担っています。

省エネに関する目標達成状況や気候変動に関する法令改正および新たな要求事項への対応状況については、年に1回、安全・環境会議※3で審議し、その進捗の確認を行っています。その審議内容は、同会議の構成メンバーである各営業本部・グループ会社担当者を通じて、事業活動に反映しています。

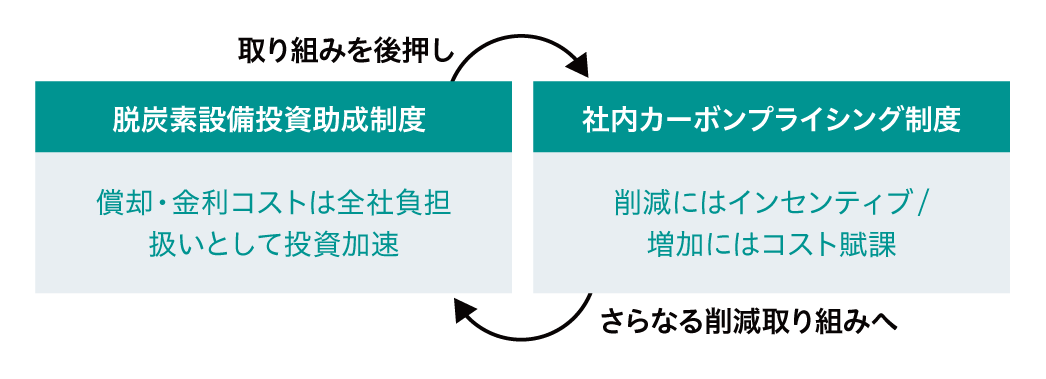

なお、当社はGHG排出量削減を促進するために、社内カーボンプライシング制度を導入しています。この制度では、GHG排出量削減への各営業本部の取り組みの進捗状況をその責任者であり、経営幹部である本部CEOの業績・報酬に反映させています。

※1

| サステナビリティ推進委員会 | 気候変動を含むマテリアリティに係る方針、重要事項の決定 |

|---|---|

| 委員長 | 今井 斗志光(社長) |

| 担当役員 | 富永 浩史(取締役・CSO※4) |

| 事務局 | 経営企画部 サステナビリティ推進室 |

※2

| カーボンニュートラル推進会議 | CN実現に向けた戦略の決定 |

|---|---|

| 議長 | 今井 斗志光(社長) |

| 担当役員 | 唐戸 潤(CTO※5) |

| 事務局 | CN推進部 |

※3

| 安全・環境会議 | 気候変動に関する法令対応等の進捗管理 |

|---|---|

| 議長 | 綿貫 辰哉(副社長) |

| 担当役員 | 松村 英之(CSKO※6) |

| 事務局 | 安全・環境推進部 |

- ※4CSO : Chief Strategy Officer

- ※5CTO : Chief Technology Officer

- ※6CSKO : Chief Safety & KAIZEN Officer

2. 戦略

(1)気候関連のリスクと機会

| 区分 | 想定される影響 | 時間軸※3 | ||

|---|---|---|---|---|

| リスク | 移行※1 | 政策・規制 | 炭素税等の導入による事業コストの増加 | 中~長期 |

| 技術 | 低炭素/脱炭素技術の導入に伴う、既存製品/サービスに対する需要の変化 | 中~長期 | ||

| 市場 | 市場状況の変化に伴う、既存製品/サービスに対する需要の変化 | 中~長期 | ||

| 評判 | 気候変動対策への遅延や開示劣後によるレピュテーション低下 | 中~長期 | ||

| 物理的※2 | 急性 | 風水害の頻発化・激甚化による事業被害 | 短~長期 | |

| 慢性 | 気温上昇および海面上昇による事業への影響 | 長期 | ||

| 機会 | 資源効率 | 資源循環に対する意識の高まりによる当社リサイクル事業の需要拡大 | 短~長期 | |

| エネルギー源 | 再生可能エネルギーへのニーズの高まりによる当社再生可能エネルギー事業の需要拡大 | 短~長期 | ||

| 製品およびサービス | 脱炭素/低炭素化に貢献する製品/サービスに対する需要拡大 | 短~長期 | ||

| 市場 | 新興市場の成長および成熟化に伴う事業機会の増加 | 短~長期 | ||

- ※1移行リスク…カーボンニュートラルへの移行に伴う規制や技術、市場環境などの変化がもたらすリスク

- ※2物理的リスク…自然災害の激甚化や気温・降水変化などがもたらすリスク

- ※3短期:~1年、中期:~3年、長期:4年~

リスク・機会への対応として、Scope 1, 2排出量の削減に加えて、Scope 3排出量の削減と社会のGHG削減貢献にも積極的に取り組んでいます。

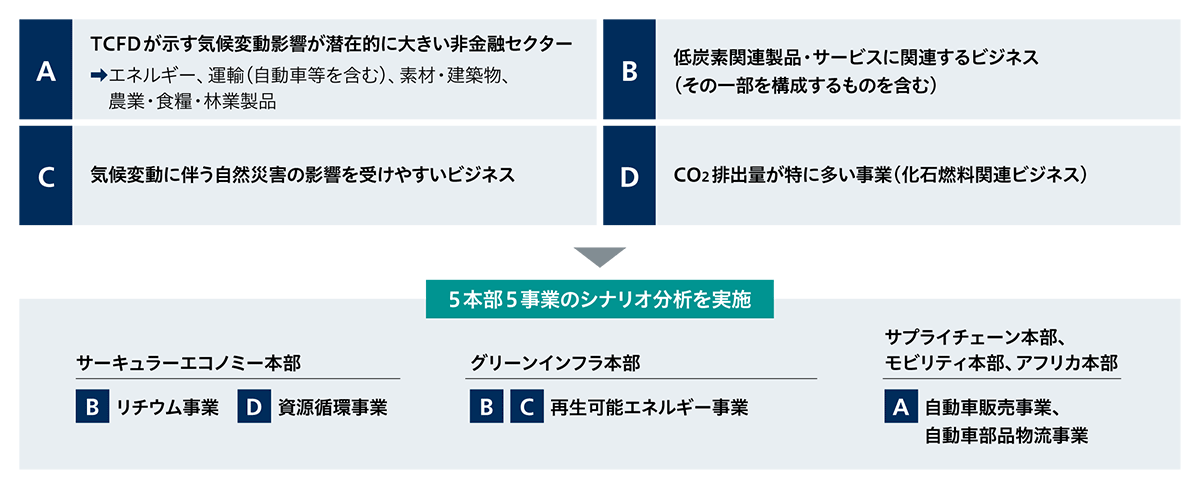

(2)シナリオ分析

当社は気候変動の影響が大きい事業を選定し、TCFD提言に沿った形でシナリオ分析を実施しています。

事業への影響については、影響が大きい要素を選定してシナリオ分析をしました。リスクでは移行リスク(政策・規制、技術、市場、評判)および物理的リスク(急性・慢性)を、機会では資源効率、エネルギー源、製品およびサービス、ならびに市場を考慮しました。

また、当社では2030年にGHG排出量(Scope1/2)を2019年比50%削減することを目指しており、今回のシナリオ分析においても同様に2030年を分析のタイムフレームとしています。

参照シナリオ

気候変動に起因して、当社の事業環境が大きく変化した際に、新たなビジネスの機会および事業レジリエンスを評価し、事業への影響を分析することを目的として、IEA(国際エネルギー機関)およびIPCC(気候変動に関する政府間パネル)等の下記シナリオを参照しています。

| 区分 | シナリオの概要 | 主な参照シナリオ |

|---|---|---|

| 1.5℃シナリオ | 脱炭素社会の実現に向けた政策・規制が実施され、産業革命前からの世界全体の気温上昇幅が1.5℃未満に抑えられるシナリオ。4℃シナリオと比べ、移行リスクは高いが、物理的リスクは低く抑えられる。 |

|

| 4℃シナリオ | 新たな政策・規制は導入されず、GHG排出量が継続的に増加するシナリオ。1.5℃未満シナリオと比べ、移行リスクは低いが、物理的リスクは高くなる。 |

|

対象事業選定

当社グループ事業のうち、気候変動の影響が大きい事業(下記A~Dの観点)を対象事業として選定し、リチウム事業、資源循環事業、再生可能エネルギー事業、自動車販売事業、自動車部品物流事業についてシナリオ分析を行いました。今後も、対象事業の見直し及びシナリオ分析を適宜実施していくことで、気候変動リスク・機会を踏まえた持続可能な経営を推進していきます。

当シナリオ分析におけるシナリオ・事業環境認識は、国際的な機関等が提示する主なシナリオを基にしており、当社の中長期の見通しではありません。

(3)各事業におけるシナリオ分析結果

当社は、電動車に不可欠な車載用リチウムイオン電池の原料を供給するため、アルゼンチンのオラロス塩湖で炭酸リチウムの生産を2014年に開始しています。また、日本国内では、福島県双葉郡楢葉町において水酸化リチウムの製造工場を建設し、2022年に生産を開始しました。

気候関連リスク・機会

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| リスク | 災害・異常気象等によるアルゼンチン炭酸リチウム生産事業における生産量の減少 |

| 機会 | 自動車の電動化等によるリチウム製品需要の増加 |

各シナリオ下における事業への影響

| 1.5℃シナリオ | 1.5℃未満シナリオと4℃シナリオを比較すると、1.5℃未満シナリオの方が電動車や蓄電池需要の大きな増加が見込まれ、当事業全体の機会は拡大すると想定される。 |  |

|---|---|---|

| 4℃シナリオ | 降雨に伴うアルゼンチン炭酸リチウム生産事業における生産効率悪化のリスクについては、2022年実績比較で降雨量に変化が見られず、リチウム生産への影響は軽微と想定される。 |  |

いずれのシナリオにおいてもリチウム電池を使用する電動車や蓄電池の需要増加が見込まれる。

当社の対応策

電動車の本格的な普及に伴うリチウムの需要増加に対し、既存能力の増強により長期安定的な供給体制構築を目指します。また、今後の電池高容量化に伴う水酸化リチウムの需要増加を見込み、事業領域を拡大し、安定供給に向けた体制構築を進めていきます。

当社グループのリサイクルの歴史は古く、1970 年代から約50 年にわたり、サーキュラーエコノミー(CE)を事業として推進してきました。当社グループは、「全てのモノは資源」と考えており、廃棄物を回収し、それを選別、再資源化し、モノづくりを支える「資源循環」を推進しています。

気候関連リスク・機会

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| リスク | 廃棄物の減少による量の確保 資源価格の変動 |

| 機会 | リサイクル材の需要増加に伴う市場規模拡大 |

各シナリオ下における事業への影響

| 1.5℃シナリオ | 1.5℃シナリオでは、リサイクル材の需要増加に伴う市場規模拡大により当事業全体の機会は拡大することが想定される。 |  |

|---|---|---|

| 4℃シナリオ | 4℃シナリオでは、1.5℃シナリオで見込まれる程の市場規模拡大は発生せず、当事業全体への影響は限定的であると想定される。 |  |

当社の対応策

当事業は重点分野である「循環型静脈」の主要事業と位置付けられており、リサイクルバリューチェーンの川上から川下までの機能強化を図り、クローズドループの構築を進めていきます。

当社は、風力、太陽光、水力、地熱、バイオマス等の発電事業をグローバルで展開しており、アフリカ、新興国での開発促進、洋上風力開発等の事業にも注力しています。

気候関連リスク・機会

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| リスク | 再生可能エネルギー関連政策(固定価格買取・補助金・減税等)の見直しによる事業への影響 |

| 機会 | 再生可能エネルギー需要の増加 |

各シナリオ下における事業への影響

| 1.5℃シナリオ | 1.5℃未満シナリオでは、再生可能エネルギー政策の見直しによる固定価格買取制度の廃止等の影響を受ける可能性はあるものの、再生可能エネルギーへの需要の増加に伴い、関連する技術革新の進展と共に、再生可能エネルギーの基幹エネルギー化が見込まれる。そのため、再生可能エネルギーへの需要に対応するための開発を進めていくことで、当事業全体の機会は拡大することが想定される。 |  |

|---|---|---|

| 4℃シナリオ | 4℃シナリオでは、再生可能エネルギーへの需要は、1.5℃未満シナリオほどの高まりはないものの一定の増加が見込まれる。政策の見直しによる影響を受ける可能性はあるものの、当事業全体への影響は限定的である。 |  |

当社の対応策

当事業は重点分野である「再生可能エネルギー・エネルギーマネジメント」と位置付けられており、既存ビジネスモデルを強化してグローバル展開を加速させるとともに、電源メニューの多様化やエネルギーマネジメント等、事業領域の拡大を図っています。競争力のある再生可能エネルギーの安定供給で、より良い地球環境づくりに貢献します。

当社は、トヨタグループを中心とした自動車・輸送用機器メーカーが国内外で生産する乗用車、バス・トラック等の商用車、産業車輌、補給部品を世界各国へ輸出しています。また、世界150カ国に及ぶグローバルネットワークを通じて、輸入販売総代理店や販売店の事業を展開しています。

気候関連リスク・機会

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| リスク | ガソリン車と電動車の販売構成比の変化に伴う事業への影響 |

| 機会 | 電動車需要の増加 |

各シナリオ下における事業への影響

| 1.5℃シナリオ | 1.5℃未満シナリオでは、燃費規制の強化等に伴い、総販売台数に占めるガソリン車の販売割合は減少するものの、電動車の販売割合が増加することが見込まれ、当事業全体の機会は拡大することが想定される。 |  |

|---|---|---|

| 4℃シナリオ | 4℃シナリオでは、1.5℃未満シナリオで見込まれる燃費規制の強化等が行われず、ガソリン車および電動車の販売割合への影響は小さいため、当事業全体への影響は限定的である。 |  |

いずれのシナリオにおいても、新興国を中心にグローバルでの新車総販売台数の増加が見込まれるため、当事業全体のリスクは軽微と想定される。

当社の対応策

新車販売市場は新興国を中心に今後も拡大していくことが想定されていることから、当社は全世界での販売体制を強化していきます。また、電動車ラインアップの拡充に併せて、その基幹部品である電池素材の資源確保や電池の3R(リビルト・リユース・リサイクル)事業領域を開拓し、電動車の普及を促進します。

当社グループは世界中に現地法人および事業体を展開し、各拠点・物流網を駆使し、最適な部品の一貫物流体制を整えることにより、グローバル規模での自動車部品サプライチェーンを構築しています。

気候関連リスク・機会

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| リスク | 自動車の電動化に伴い自動車構成部品の変化による事業への影響 |

| 機会 | 自動車の電動化に伴い新技術が用いられた高単価な自動車部品の需要増加 |

各シナリオ下における事業への影響

| 1.5℃シナリオ | 1.5℃シナリオでは、電動化に伴って自動車構成部品が変化していく中で、高単価な電池等の部品・製品取扱量の増加が見込まれる。また、グローバルでの自動車生産台数の継続的増加に伴い、当事業全体の機会は拡大することが想定される。 |  |

|---|---|---|

| 4℃シナリオ | 4℃シナリオでは、1.5℃シナリオほど電動化が進まず、当事業全体への影響は限定的であると見込まれるが、グローバルでの自動車生産台数の継続的増加に伴い、当事業全体の機会は維持・拡大することが想定される。 |  |

当社の対応策

グローバルでの自動車生産台数の増加に伴い、自動車部品市場は今後も拡大することが予想されます。当社グループは電動化における新たな部品パートナーとの連携強化・グリーンな物流を推進し、自動車部品サプライチェーンの持続的な成長に貢献していきます。

3. リスク管理

当社は、気候変動を含む環境のリスク・機会を、高い基準で管理しています。気候変動に関わる事業リスク・機会は、CN推進会議、安全・環境会議とサステナビリティ推進委員会で審議され、その構成メンバーが事業戦略策定や活動に取り入れています。特に、CN推進会議は社長を議長として毎月開催、外部環境を踏まえた気候変動のリスク・機会の識別や当社への影響の評価、また気候変動に関連する事業の進捗を確認しています。

統合リスク管理委員会では、グローバルなリスクマネジメント状況を検証するために、最も注力すべき10のリスク項目を定義、その一つとして、環境を掲げ、全社的なリスク管理プロセスの中でも気候変動リスクを管理しています。

さらに、そのリスク管理プロセスをモニタリングするために、当社は環境マネジメントシステムに関する国際規格であるISO14001を取得しており、3年に1度国内外の連結子会社を対象に本社による環境内部監査を実施しています。

投融資案件

投融資委員会には副社長・CSO・CFO※1が、投融資協議会にはCSO補佐・CFO補佐が、また、投資戦略会議には社長・副社長・CSO・CFO・経営企画部長がメンバーとして参加することで、投資案件がESGに与える影響を確認しています。投融資委員会または投融資協議会に上げられた一定要件以上の案件は、CNに関する事前評価を必須としており、投資に伴って増加するScope 1、Scope 2の排出量の把握とその削減方法、また、その投資によるScope 3の削減効果、社会のGHG 削減に貢献する効果について確認をしています。

- ※1CFO:Chief Financial Officer

4. 指標と目標

GHG排出削減目標と今後の取り組み

当社グループは、2021年に策定した自社排出(Scope1,2)に関する削減目標を更新すると同時に、当社グループのミッションである ”未来の子供たちにより良い地球を届ける” を実現するために、新たにサプライチェーン排出(Scope3)について野心的な削減目標を定めました。これにより、2030年までに2019年比でScope1,2排出量を50%、Scope3排出量を27.5%削減し、自社およびサプライチェーンを含めたバリューチェーン全体のGHG排出量(Scope1+2+3)において、2050年の実質ネットゼロ達成を目指します。

当社グループは引き続き、徹底的な省エネ・再エネ推進(LED化、太陽光発電設備の設置等)を実施していきます。さらに、サプライヤーや取引先企業のお客さまに対して、再生可能エネルギーやリサイクル製品などを供給し、自社およびバリューチェーン全体のGHG排出量削減に取り組んでいきます。

また、GHG排出量削減に向けた取り組みをより一層推進するため、2025年度より「CN関連の取組」をライン部長の人事評価指標に反映しました。これにより、管理職層におけるカーボンニュートラルへの意識向上と、現場での具体的な行動の促進を図ります。

目標の実現に向けて、GHG排出量削減に資する「豊田通商ならでは」の取り組みを産業ライフサイクルを通じて全社レベルで推進できる強みを活かし、脱炭素社会の実現に一層貢献します。

| 削減目標 (2019年比) |

対象:単体、国内海外連結子会社のScope1,2,3 |

|---|

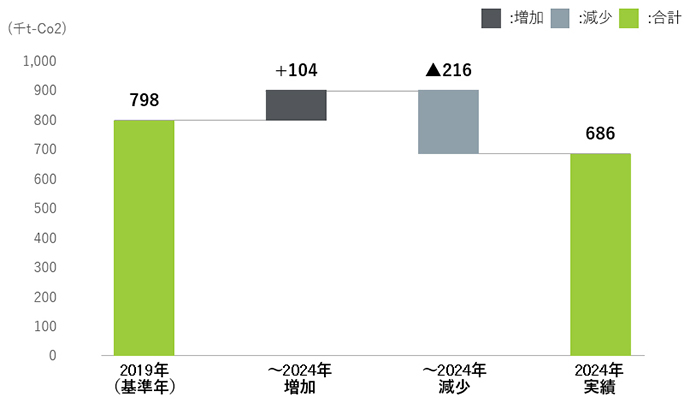

Scope1,2の排出削減実績

2024年と基準年(2019年)の排出量の実績を比較すると、ペットボトルリサイクル工場や電動車向けにも使用されるリチウム工場の新設を含む事業拡大に伴い排出量は増加した一方、増加量を上回る112千t-CO2の削減を実現しました。

- ※2当社グループのScope1,2排出量が対象。GHGプロトコルにて算出

脱炭素設備投資助成制度/社内カーボンプライシング制度

GHG排出量削減のための投資に関わる減価償却、金利等の負担を全社負担として助成する仕組み(脱炭素設備投資助成制度)や、GHG排出量の増減に応じて各本部の業績を加減算する仕組み(社内カーボンプライシング制度・単価 ¥30,000/t-CO2)を取り入れ、削減促進の好循環を実現しています。

グリーンボンド

当社はグリーンボンド発行およびグリーンローン調達のために、「グリーンファイナンスフレームワーク」を策定しています。これは国際資本市場協会(ICMA)が定めるグリーンボンド原則2021、およびローンマーケット協会(LMA)、アジア太平洋地域ローンマーケット協会(APLMA)およびローンシンジケーション・トレーディング協会(LSTA)が定めるグリーンローン原則2021に基づいています。

GHG排出量削減への取り組み

脱炭素商社を目指す当社の成長戦略

新たにScope3を含めたバリューチェーン全体の排出量削減目標を設定

当社グループは2021年に、自社排出であるScope1,2を2050年にカーボンニュートラルとする「カーボンニュートラル宣言」を定めました。この度、「未来の子供たちにより良い地球を届ける」ミッションを実現するために、バリューチェーン全体での排出であるScope3も含めた「ネットゼロ宣言」に進化させることとしました。

脱炭素商社を目指して、自社排出の削減はもちろん、バリューチェーン全体での排出をステークホルダーと連携・協力し、削減に取り組んでいきます。

GHG排出量削減に関する取り組み

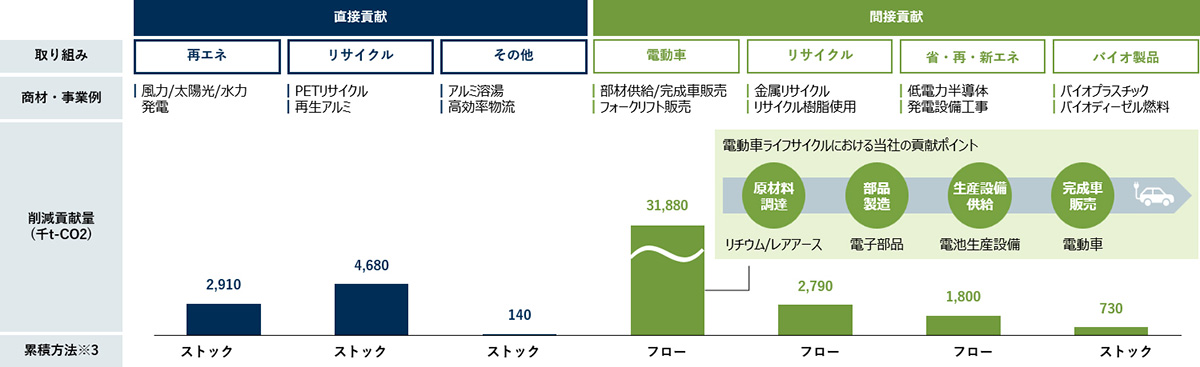

当社グループは、以下のような「豊田通商ならでは」の取り組みによってScope1,2,3の排出量を削減するとともに、これらの取り組みをお客さまに提供することで世の中の排出削減に貢献し、新たなビジネス機会を創造しています。

- ※豊田通商グループでは、国内・海外で太陽光パネルの導入を積極的に行い、自社利用しています。

代表事例として、国内拠点では自社ビルである豊田支店、海外拠点では中国天津豊田通商鋼業有限公司 (TJTS)等があり、再生可能エネルギー利用によるCO2削減を実現しています。

さらに、今後も国内外の拠点で再生可能エネルギー設備の導入拡大を計画しており、再生可能エネルギー由来電力の購入も計画的に進めています。

2024年におけるScope3排出量実績

当社グループの2024年におけるScope3排出量実績は合計約113百万t-CO2で、特徴は以下の通りです。

- 排出の大きい金属資源や化石燃料の取り扱いが少なく、また火力発電等のCO2多排出事業も多く保有していません。※1

- 自動車サプライチェーンを中心にさまざまな取り組みを行っており、購入した製品・サービス(カテゴリー 1)と販売した製品の使用(カテゴリー 11)による排出が大半を占めています。

排出量の多いカテゴリー 1,11については、Scope3削減の主要な取り組みを自動車サプライチェーン全体に展開し、排出量を削減していきます。

- ※1既に石炭・重油発電事業からは完全撤退済、残る火力発電事業も早期撤退予定

| カテゴリー | 排出量(千t-CO2) |

|---|---|

| 1 購入した製品・サービス | 72,282 |

| 2 資本財 | 593 |

| 3 燃料・エネルギー関連 | 122 |

| 4 輸送・配送(上流) | 3,689 |

| 5 事業から出る廃棄物 | 20 |

| 6 出張 | 9 |

| 7 雇用者の通勤 | 31 |

| 8 リース資産(上流) | 0 |

| 9 輸送・配送(下流) | 4,986 |

| 10 販売した製品の加工 | 143 |

| 11 販売した製品の使用 | 28,215 |

| 12 販売した製品の廃棄 | 17 |

| 13 リース資産(下流) | 26 |

| 14 フランチャイズ | 6 |

| 15 投資 | 3,088 |

| 合計 | 113,226 |

バリューチェーン全体の排出削減と世の中への削減貢献をビジネスチャンスに

当社グループは、GHG排出量削減をビジネスチャンスと捉え、さまざまな「豊通ならでは」の取り組みをお客様に提供しています。

今後も、当社グループの強みであるCN/CE分野に特化した5つのWGを中心に、バリューチェーン全体と世の中の排出削減に寄与することで、ビジネスを拡大していきます。

ビジネス拡大の進捗を測るため、多様な削減活動を定量化し、自社が製造・提供する製品・サービスによって削減する“直接貢献※2”と、他社製品に当社グループが間接的に寄与、削減する“間接貢献※2”の分類で開示しています。 (2024年の実績:直接貢献約8百万t-CO2、間接貢献約37百万t-CO2)

- ※2

直接貢献・間接貢献直接貢献:当社が排出削減効果のある最終製品・サービスを生み出している、または、当社が担う製造工程で排出削減を行っているもの

(その他:削減貢献量は未算定な一方、世の中のGHG排出量削減に寄与する他取り組みも多数主導(例 非鉄金属スクラップ回収/加工、省エネデータセンター運営))間接貢献:当社が排出削減効果のある最終製品・サービスの製造工程の一部を担う、または、排出削減効果のある最終製品・サービスを販売するもの

<計算方法>

削減貢献量の算出にあたり、経済産業省や日本LCA学会、WBCSD(持続可能な開発のための世界経済人会議)等のガイドラインを参照していますが、現時点で統一された算定ルールがないため、今後、国際的な議論や世の中の動向を踏まえ、算定方法や開示内容の見直しを随時行っていく方針です。

(“既存の製品・サービス・製造工程の排出量” - “新たな製品・サービス・製造工程の排出量”) × 普及量

- ※3累積方法は経済産業省『温室効果ガス削減貢献量 定量化ガイドライン』5.5削減貢献量の累積方法を参照

<計算例>

再生アルミ:当社が供給する再生アルミを、仮に新地金で供給した場合の排出量との差で削減貢献量を算出

電動車: (ICE車のLCA排出量※4 - 電動車のLCA※5排出量※4) × 当社がサプライチェーンで関与する電動車の販売台数

- ※4ICE車(内燃機関車)、電動車のLCA排出量は IEA「Global EV Outlook 2024」参照

- ※5LCA:製品のライフサイクル全体における環境負荷を定量的に評価する手法

法令対応

豊田通商はパリ協定に賛同し、気候変動の緩和に資する法規制や政策である 「省エネ法」 「温対法」等を全面的に支持し、年1回行政に対してエネルギー使用量、省エネルギー目標の達成状況、温室効果ガス排出量についての報告書を提出しています。

尚、省エネ法における事業者クラス分け評価制度では省エネが優良な事業者とされる「Sクラス」の評価を受けております。この様な取り組みを通じて、当社は温室効果ガス削減の目標達成に向けた役割を果たしています。

気候災害リスクを想定したBCP(気候変動ヘの適応)

気候変動の影響に対応し、被害の防止または軽減を目標として気候変動への適応策を講じています。豪雨や猛暑などの気象災害リスクは高まっており、これらリスクを想定したBCP(事業継続計画)を策定・管理・運用することが重要と認識し、グループ全体で取り組んでいます。

<事例「タイ国の洪水発生時に代替拠点で事業継続」>

豊田通商では、気候変動の物理的リスクにより、重要な経営資源が使用不能になることを想定してBCPを策定し、様々な対策を講じています。

2011年にタイ国北部・中部を襲った大洪水では、バンコク市内や7つの工業団地に被害が及び、日系企業約450社が被災しました。2年後の2013年10月にも再び大規模な洪水が起きた時には、タイ国最大規模のアマタナコーン工業団地が浸水するなど再び甚大な被害が発生しましたが、いずれも豊田通商グループの運送会社で同地域に拠点を持つ「TTK Asia Transport (Thailand) Co., LTDでは、予めBCPで決めていた代替拠点に人員、所有トラックを全て移動させ、事業を中断することなく継続させることができました。

投資戦略

豊田通商は、脱炭素社会の実現に向けて、2030年までの間に2兆円規模の投資を実施します。強化する事業として、「エネルギーをつくる」「エネルギーを集める・整える」「モノをつくる」「モノを運ぶ」「モノを使う」「廃棄物処理をする」「再利用する」という産業ライフサイクルの各段階において、サーキュラーエコノミー(循環型経済)を支える5つの注力分野を設定しました。

国内の全事業所における使用電力の実質100%再エネ化を実現

当社では、2022年度より、国内全ての事業所(11都道府県18カ所)で使用する使用電力をグリーン電力やトラッキング付き非化石証書等を活用することで、CO2フリーとし、実質100%の再エネ化を実現しています。

CN/CE/NPに関するステークホルダーエンゲージメント

社内外のステークホルダーに対して、CN/CE/NPに関する取り組みを積極的に開示することで、脱炭素商社と呼ばれるような存在になることを目指しています。当事者意識を持ってCNを推進する風土を醸成するためのインナーコミュニケーションを活発化させるとともに、CN実現を推進する仲間探しを図るためのアウターコミュニケーションにも注力しています。これらの取り組みを通じて社会全体のCN達成に貢献します。

インナーコミュニケーション

CN/CE global conference

海外各地域のCNやCEへの認知・理解を促す取り組みとして、「CN/CE global conference」を開催しました。GHG排出量削減に向けた好事例の共有や各地域内のCN機運醸成に向けた打ち手の検討など活発な議論が行われました。今後もFace-to-Faceのコミュニケーションを通じて、各海外地域スタッフ同士の連携強化を図っていきます。

豊通CNアプリ

全社員がCNについての理解を深めるとともに、営業活動においても役立つツールとして「豊通CNアプリ」を開発しました。

CNに関する教育コンテンツや、社員同士の交流を促す機能等を通じて、CNの重要性を楽しく学べる環境を提供しています。このアプリを活用することで、社員のCN意識を高め、CN推進に向けた社内の機運を高めていきます。

社内表彰

1年を通じて会社への貢献度が高かった組織や社員を表彰する制度である「Be the Right ONEアワード」に、CNの実現に向けてモデルとなるような取り組みを表彰するCN賞を2024年度より追加しました。本制度にCN賞を追加することで、表彰された組織や事業体がけん引役となり、他の組織や事業体でのCNの取り組みの推進を図ります。

社外連携

アウターコミュニケーション

トヨタ自動車(株)仕入先表彰「環境推進最優秀賞」 受賞

当社のCN/CE取り組みを自動車サプライチェーンの皆さまに広く認知いただくことを目的としたCN/CE展示会を当社単独で開催しました。サプライヤー間の社外交流の場として機能したことが評価され、トヨタ自動車(株)の仕入先表彰「環境推進最優秀賞」を受賞しました。

社外コンテスト

広く皆さまに当社の取り組みを認知いただくことを目的として、さまざまな社外コンテストに応募しております。

当社グループ会社で、自動車部品のリユース部品販売システム会社である(株)JARAとその事業者ネットワークである(一社)JARAグループは、令和6年度資源循環技術・システム表彰において、「脱炭素成長型経済構造移行推進審議官賞」を受賞しました。

さらに、グループ会社である(株)ユーラスエナジーホールディングスなどが出資して設立した北海道北部風力送電(株)が、「令和6年度 気候変動アクション環境大臣表彰」を受賞しました。

TTCグループは今後も「未来の子供たちにより良い地球を届ける」ために、カーボンニュートラル/サーキュラーエコノミー事業を通じて、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

CN商品・サービスカタログ

当社グループが有するCN関連ソリューションをScope 1, 2, 3のそれぞれにひも付く形で当社ウェブサイトに掲載しています。当社グループがこれまでに蓄積してきた各種ソリューションを通じて、お客さまのGHG排出量削減をお手伝いすることで、脱炭素社会移行へ貢献していきます。

GHG排出量の算定・可視化サービスを提供する㈱ゼロボードとの連携強化

当社グループでは、GHG排出量の算定・可視化サービス「zeroboard」を提供するゼロボードとの連携を強化しています。自社での「zeroboard」活用に加え、ゼロボードと共に自動車業界を中心とした国内外のお客さまやサプライヤーに対して、GHG排出量の可視化とカーボンフットプリントへの対応を進め、再生可能エネルギー事業やリサイクル事業等GHG排出削減ソリューションを提供することで、バリューチェーン全体でのCN実現にワンストップで貢献していきます。

外部との協働

カーボンニュートラル達成に向けた政策提言の実施と外部団体との協働について

カーボンニュートラル社会の早期実現を目指し、気候変動問題やエネルギー危機の解決に向けて、危機意識を持つ外部パートナーと協働しています。業界との連携や政策提言を通じて地球温暖化対策を進め、パリ協定が求める1.5℃目標の達成を推進します。

外部団体への所属やロビー活動の状況は、カーボンニュートラル推進会議に報告され、代表取締役社長が最終責任を負います。重要事項については取締役会へ報告し、外部団体の活動やロビー活動がパリ協定の理念に沿っているかを評価・管理し、適切に監視します。

当社が参加する業界団体で気候変動対策の新たな方向性を決定する際は、決定過程において当社のサステナビリティの考え方に沿った意見を表明します。業界団体内での会合では、投資家・顧客・国際社会の考え方も踏まえ、提言を行います。

団体の方針が当社方針と異なる場合は、当社の方針に沿う形で調整を図ります。業界団体の新方針が定まった際は、必要に応じて主管部へ報告し、了承を得ます。グループ全体に影響を与える場合は、CSOへ報告し、サステナビリティ委員会、またはカーボンニュートラル推進会議で調整を図ります。加盟団体の方針が著しく不整合な場合は、必要に応じて脱退も視野に入れた検討を進めます。

日本経済団体連合会(Japan Business Federation)

環境委員会

当社は、日本経済団体連合会の環境委員会に参加し、グリーントランスフォーメーション(GX)、気候変動対策及び循環経済(サーキュラーエコノミー)の推進、環境規制・制度等の改善、経団連自然保護協議会との連携、チャレンジゼロ、グローバルバリューチェーンを通じた削減貢献、自主行動計画の推進など、経済と環境政策の両立に向けた提言を行っています。

資源・エネルギー対策委員会

当社は、日本経済団体連合会の資源・エネルギー対策委員会に参加し、安全性を大前提に、安全提供、経済性、環境適合性(S+3E)のバランスを確保したエネルギー政策の推進をしています。業界の一員としての視点から、エネルギー政策に関するアイデアや意見を積極的に提言しつつ、その提案を実現するための活動をサポートし、より良いエネルギー政策の推進に貢献しています。

日本貿易会(Japan Foreign Trade Council)

日本貿易会はパリ協定を支持しており、脱炭素社会構築に向けた政府、経団連の取り組み(『地球温暖化対策計画』『カーボンニュートラル行動計画』)に賛同し、他業界・他団体とも連携しながら、取り組みを推進しています。日本貿易会でも独自に『環境自主行動計画』を策定し、脱炭素社会構築に向けた商社業界の課題として取り組んでいます。

当社は 気候変動緩和策・適応策の検討・実施を重要課題と捉え、新たなビジネス、ソリューションの創出に積極的に努めると共に、日本貿易会の主旨に賛同し、同会の副会長企業の1社として参加しています。また、「サステナビリティ推進委員会環境ワーキンググループ」の前身である地球環境委員会の委員長として、この『環境自主行動計画』に中心的な役割で携わりました。

エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)の特定荷主制度においては、貿易会が設定した特定荷主制度対象の会員企業と政府当局(経済産業省・資源エネルギー庁)との意見交換会の場を通じて問題提起しました。現在は、経済産業省・資源エネルギー庁 荷主判断基準ワーキンググループにオブザーバーとして参加し、省エネ法改正においては、輸送業者との省エネ活動が推進しやすい環境づくりを目指した働きかけや提言を継続しています。

<国内の事業活動における2030年の削減目標(商社業界)>

日本貿易会は2030年の電力使用原単位(会社全体における床面積あたりの電力使用量)を2013年度比で15.7%削減することを掲げています。これは、省エネ法で求められている努力目標(中長期的にみて年平均1%以上を低減させること)を参考にしており、さらに努力を継続することにより達成可能と考えられる最大限の目標として、年率1%減を前提に掲げたものです。

また、当社は、商社業界団体である日本貿易会傘下の「サステナビリティ推進委員会環境ワーキンググループ」に委員として参加し、日本貿易会の一員として、低炭素社会の構築、循環型社会の実現、環境関連法規への対応について提言しつつ、その活動の推進に貢献しています。「サステナビリティ推進委員会環境ワーキンググループ」の前身である地球環境委員会では、委員長を務め、同会の方針策定において中心的な役割を果たしました。

電池サプライチェーン協議会(Battery Association for Supply Chain : BASC)

当社は電池サプライチェーン協議会に参画し、持続可能な資源確保と業界の発展に向けて取り組んでいます。当社執行幹部の尾﨑(サーキュラーエコノミー本部COO)は、同会の副会長を務めており、当社グループでは当社をはじめとして、豊通リチウム、豊通マテリアル、豊通テックが同会へ参加しています。また、また、当社は幹事企業10社の中の1社として、同会を代表し、政策に対する働きかけを行っています。2024年度は、BASC政策提言書を経済産業省の商務情報政策局長へ提出しました。

また、経済産業省の支援のもと、日本とカナダ間で鉱物資源開発に関するMOC(覚書)を締結し、ニッケル資源の安定供給に向けた民間企業間のMOU(協力覚書)も締結しました。これにより、国際的な資源ネットワークの強化が期待されます。

米国においては、米国インフレ抑制法(IRA)に基づく米国エネルギー省(DOE)の政策や欧州の規制動向に対し、業界の立場から積極的に提言し、グローバル市場の持続可能な成長に貢献しています。

さらに、当社は電池業界のデータ連携基盤を整備するため、国内自動車メーカー14社と業界団体である同会、一般社団法人日本自動車部品工業会が中心となり、Automotive and Battery Traceability Center (ABtC)を設立しました。ABtCは経済産業省および情報処理推進機構より公益デジタルプラットフォーム事業者として認定され、業界全体のデジタル化と効率化を推進する重要な役割を担っています。

また、ABtCは、業界の発展と競争力強化を目的に、国際的な標準化の推進にも積極的に取り組んでいます。技術基準の策定を通じてサプライチェーンの透明性を向上させ、市場競争力を強化し、持続可能な産業の構築を目指します。

水素協議会(Hydrogen Council)

当社は、エネルギー移行に資する水素について統一した長期的なビジョンを持つ大手エネルギー、輸送機器メーカー、金融・投資家等の企業で構成されるグローバルなイニシアチブである水素協議会にSupporting Memberとして、2017年から加盟しています。

水素は利用時にCO2を排出せず、またバイオマスや再生可能エネルギーを使って製造することができ、且つ貯蔵も可能なことから、低炭素社会の実現に向けた有力な選択肢になると考えています。脱炭素に向けて水素を活用しようとする企業が多く加盟するグローバルな協議会の一員になることで、脱炭素という大きな目標を持つ企業と広く情報・意見交換し、また、世界の水素関連情報を収集することで、当社の水素事業の推進に繋げるとともに水素社会実現に貢献しています。

現在、当社は、刻々と変わるマーケット動向や規制の強化が進む中で、各国における水素の利用拡大と水素社会の実現に向けて取り組んでいます。具体的には、港湾や公共交通、物流などの分野で、水素製造・供給から燃料電池(FC)モビリティの導入までの利活用モデルを構築しています。また、FCの外販やFC搭載機器メーカーの開発支援にも力を入れています。これらの取り組みを踏まえ、同会では、水素やFCを利用するためのインセンティブや仕組みの策定、さらに水素に関連する温室効果ガス(GHG)の算出方法などの国際的な統一基準の策定などに協力しています。

水素バリューチェーン推進協議会(Japan Hydrogen Association:JH2A)

我が国では、水素に関する研究開発や実証実験が長期にわたって官民で進められてきました。しかし、社会実装に向けたインフラ整備は不十分であり、供給コストも既存の燃料と比較して高く、市場は未成熟な状態です。

水素バリューチェーン推進協議会は、水素のサプライチェーン全体を俯瞰し、業界横断的かつオープンな組織として、社会実装プロジェクトの実現を目指しています。これにより、早期に水素社会を構築することを目的としています。

当社は、同会の設立当初である2020年12月から参加しており、事業化委員会・規制委員会・CO2フリー水素委員会」に所属、水素供給に関わる複数のテーマでリーダーを務め、各テーマの実現性・事業性の検討を牽引してきました。

また、今年度からは理事会員として同会の運営にも深く関わっていきます。

日本風力発電協会( Japan Wind Power Association:JWPA)

日本風力発電協会は、日本国内における風力発電の普及と発展を促進するための重要な団体です。近年、再生可能エネルギーの重要性が高まる中、同会は政策提言や技術開発の支援を通じて、持続可能なエネルギー社会の実現に向けた取り組みを強化しています。「第7次エネルギー基本計画」においては、資源エネルギー庁に対して具体的な意見を提言しました。

当社グループ企業のユーラスエナジーホールディングスは、ユーラスエナジーホールディングス代表取締役 副社長執行役員の秋吉が代表理事を務め、中心的な役割を果たしています。

同社は、「クリーンエネルギーの普及拡大を通じ、地球環境保全の一翼を担う」を企業理念に、再生可能エネルギーの導入拡大に取り組んでおり、世界16カ国に約5GW、日本国内では2GWを超える発電容量を保有しています。また、風力発電の普及に向けた人材育成にも力を入れ、メンテナンス技術者の育成や国際的な安全訓練の導入を進めています。

内航船の廃食油回収・バイオ燃料活用の連絡協議会

当社は、日本内航海運組合総連合会、一般社団法人日本旅客船協会、全国油脂事業協同組合連合会及び鉄道・運輸機構(JRTT)が共同で発足した「廃食油回収の促進とバイオ燃料活用の拡大による内航分野におけるカーボンニュートラルの推進」を目的とする連絡協議会に協力者として参画しています。この取り組みは、内航海運業界における持続可能な発展を目指す重要なステップです。

2021年10月に改訂された政府の地球温暖化対策計画では、2030年度の内航海運におけるCO2排出量を2013年度比で17%削減するという目標が設定されました。この目標達成に向けて、既存船における省エネ・省CO2の取り組みの一環として、バイオ燃料の活用が注目されています。しかし、現状では内航船からの廃食油のほとんどが廃棄されており、資源としての活用が進んでいないのが実情です。

当社は、オブザーバーである国土交通省海事局、協力者である株式会社ダイセキ環境ソリューションと連携しながら、連絡協議会を通じて内航船の実態調査を実施しています。この調査に基づき、廃食油回収の事業者ガイドラインの策定や、回収システムの構築に向けた取り組みを進めています。これにより、内航船からの廃食油の回収率を向上させ、バイオ燃料としての活用を促進することを目指しています。

将来的には、廃食油の回収とバイオ燃料の利用が内航海運業界において標準的なプロセスとなり、業界全体のカーボンニュートラルの実現に寄与することを期待しています。

一般社団法人Circular Core

一般社団法人Circular Coreは、トヨタ自動車株式会社、豊田通商株式会社、株式会社アイシン、株式会社デンソー、株式会社豊田中央研究所の5社を中核企業として、トヨタグループ11社を会員企業とする法人です。主な役割としては、資源循環の促進に向けた、①動脈産業と静脈産業間の課題抽出、②CE関連技術の探索および実用化、③実証による事業性検証、を担う予定です。モビリティ領域において日本国内で実績をつくり、中長期的には他産業との連携やエリア拡大も視野に入れて活動しています。

当社は、トヨタグループのサーキュラーエコノミー推進の中核企業として、同法人の設立当初から深く関与し、持続可能な社会への移行を主導しています。これを強化するため、当社執行幹部の当社の片山(サーキュラーエコノミー本部COO)が代表理事を務め、中心的な役割を果たしています。

当社は、サーキュラーエコノミー推進を通じて長期的な価値創造を図り、同法人との連携を強化しながら環境負荷の低減と資源の最大活用を促進していきます。

Textile Exchange

当社はTextile Exchangeに加盟しています。

Textile Exchangeはファッションおよび繊維業界における気候変動に対してより良いインパクトを与えるために設立された国際的な非営利団体です。

サプライチェーンの最上流から、より目的をもった生産体制の実現を目指して、ブランドオーナー、製造業者、農家を繋ぐコミュニティ形成を主導しています。

2030年までに同業界において、繊維や原材料の生産に伴う温室効果ガスの排出量を45%削減することを目標としています。

そのために、全体的かつ相互に関連した視点を維持し、水質、土壌の健康、生物多様性を改善する手法の導入を促進しています。

炭素会計アドバイザー協会

当社は、株式会社ウェイストボックス、中部電力ミライズ株式会社、日本生命保険相互会社、MS&ADインシュアランスグループのあいおいニッセイ同和損害保険株式会社と共同で、気候変動に関する財務情報の正しい理解を広めることを目的とした「炭素会計アドバイザー協会」を2022年7月1日に設立しました。

当社からは理事1名を派遣し、共通の測定基準が確立されていない「炭素会計」の標準化をめざして、ルールづくりに積極的に参画しています。

また、同協会が創設した「炭素会計アドバイザー資格制度」は、環境省が認定する「脱炭素アドバイザー制度」において、3級が「脱炭素アドバイザーベーシック」、2級が「脱炭素アドバイザーアドバンスト」として位置付けられており、信頼性の高い人材育成スキームとして社会的評価を得ています。さらに同協会は、気候変動情報開示の国際基準であるCDPの認定ソリューションプロバイダーとしても登録されており、排出量の可視化から戦略策定まで、脱炭素経営の高度化を支援しています。

これらの測定基準の整備や資格制度の確立を通じて、企業の脱炭素経営を支える社会インフラづくりを推進しています。

当社は、実効性ある会計ルールの普及を通じて、気候変動への信頼ある対応を支え続け、

社会全体のカーボンニュートラル実現に貢献してまいります。

GXリーグとGX推進機構

環境パートナーシップ・CLUB(Environmental Partnership Organizing Club:EPOC)

当社は、中部地方の産・官・学が一体となって組織された環境パートナーシップ・CLUB(EPOC)のメンバーとして様々な取組みに参加しています。

同団体は、環境行動の社会への浸透・風土づくりや環境行動に関する情報発信および国際交流活動を推進するもので、当社は同団体を通じて中部圏から環境対応に関する情報発信を行い、世界に誇れる環境先進地の形成とともに安全かつ快適な循環型経済社会の構築を目指しています。

CDP

CDPは、企業等に対して気候変動を始めとする環境面の戦略や具体的な温室効果ガスの排出量等に関する公表を求める国際的な非営利団体です。企業が環境への影響を把握し、持続可能なビジネス戦略を構築するための重要なプラットフォームを提供しています。

当社はCDPの活動に賛同し、CDPが定める質問事項を環境面での重要な指標と考えています。毎年、当社はCDPの質問状に回答し、評価を受領することで、自社取り組みの状況把握を行っています。このプロセスを通じて、環境への影響を管理し、改善点の特定につなげています。今後も、当社はCDPにおいて求められる基準を重要な指針とし、環境面での改善活動をさらに推進してまいります。

ISO 50001

当社は2020年にISO50001:2018(エネルギーマネジメントシステム)を取得しました。対象範囲は、省エネ法に基づく特定事業者の届出の対象である国内事業所(11都道府県18カ所)および福利厚生施設。拠点ごとにエネルギー管理標準を作成し、その実施状況を省エネ監査で定期確認することで、省エネ活動の推進に努めています。

| 加盟団体のレビュー 参画している業界団体、イニシアチブの方針が、当社の方針と乖離していないかを定期的に確認し、乖離があると認められる場合は、建設的な対話を通して当団体のスタンス見直しなどを働きかけていきます。 |

パフォーマンスデータ

| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Scope1 | 481,529 | 399,786 | 472,267 | 471,820 | 444,279 | 425,926※ | 411,740※ |

| Scope2(マーケット基準) | 316,058 | 303,832 | 292,531 | 288,990 | 291,509 | 259,939※ | 251,070※ |

| Scope2(ロケーション基準) | 321,689 | 304,698 | 293,998 | 300,340 | 305,503 | 286,720※ | 280,603※ |

| Scope1+2(マーケット基準) | 797,587 | 703,618 | 764,798 | 760,810 | 735,788 | 685,865※ | 662,810※ |

| Scope1+2(ロケーション基準) | 803,217 | 704,484 | 766,265 | 772,160 | 749,782 | 712,646※ | 692,343※ |

- ※GHG排出量の集計範囲・条件等はこちら[PDF:233KB]

| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CO2 | 481,527 | 399,786 | 472,843 | 471,720 | 444,279 | 410,741 | 396,554 |

| CH4/N2O/ HFCs/PFCs/ SF6/NF3 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,186 | 15,186 |

| 合計 | 481,527 | 399,786 | 472,843 | 471,720 | 444,279 | 425,926 | 411,740 |

尚、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度を踏まえ、年間3,000t-CO2e/ガス種/拠点 を超える排出を対象としています

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2024年度 保証取得済 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| カテゴリー1(購入した製品・サービス) | 71,292,740 | 77,588,158 | 72,281,524 | 72,691,490 | ||

| カテゴリー2(資本財)※ | 117,711 | 132,184 | 475,206 | 596,373 | 593,227 | 600,247 |

| カテゴリー3(エネルギー関連活動) | 17,505 | 17,854 | 125,321 | 137,091 | 122,440 | 123,889 |

| カテゴリー4(輸送・配送(上流)) | 17,167 | 20,093 | 4,771,390 | 3,460,372 | 3,688,698 | 3,675,618 |

| カテゴリー5(事業から出る廃棄物)※ | 4,395 | 7,864 | 18,043 | 19,043 | 20,183 | 20,422 |

| カテゴリー6(従業員の出張)※ | 1,727 | 1,714 | 8,478 | 8,703 | 9,037 | 9,037 |

| カテゴリー7(雇用者の通勤)※ | 4,218 | 4,212 | 30,256 | 29,323 | 30,576 | 30,576 |

| カテゴリー8(リース資産(上流)) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| カテゴリー9(輸送、配送(下流)) | 3,007,356 | 4,695,306 | 4,986,476 | 5,149,386 | ||

| カテゴリー10(販売した製品の加工) | N/A | 142,640 | 142,640 | 144,328 | ||

| カテゴリー11(販売した製品の使用) | 31,083,460 | 34,244,849 | 28,214,588 | 28,548,462 | ||

| カテゴリー12(販売した製品の廃棄) | 17,931 | 18,060 | 16,893 | 17,093 | ||

| カテゴリー13(リース資産(下流)) | 38,089 | 22,553 | 25,751 | 26,055 | ||

| カテゴリー14(フランチャイズ) | 0 | 5,772 | 6,229 | 6,303 | ||

| カテゴリー15(投資) | 3,315,383 | 3,160,207 | 3,087,848 | 3,087,848 |

(2021年以前は豊田通商および国内連結子会社を対象として、カテゴリー2~8のみ算定)

集計期間:(2020年~2024年)各年1月1日~12月31日

(2024年度)2024年4月1日~2025年3月31日

- ※サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する 基本ガイドライン(環境省・経済産業省)を参照し算定

| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2024年度 | |

| バイオマス燃料使用量(ton) | 228,960 | 228,723 | 232,173※ | 224,779※ |

| バイオマス燃料使用量(kL) | 78 | 2,241 | 1,584※ | 1,622※ |

| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2024年度 | |

| バイオマス燃料使用によるCO₂排出量 | 275,015 | 269,562 | 265,424※ | 259,502※ |

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2024年度 | |

| 燃料の消費(原材料を除く) | 1,630,527 | 2,080,177 | 2,787,957 | 2,763,162 | 2,317,551 | 2,247,247 |

| 購入または獲得した電力の消費 | 643,898 | 605,252 | 676,649 | 670,259 | 680,717 | 674,342 |

| 購入または獲得した熱の消費 | 5,588 | 4,223 | 7,850 | 6,012 | 5,617 | 5,499 |

| 購入または獲得した蒸気の消費 | 4,267 | 5,122 | 4,987 | 4,911 | 5,621 | 5,041 |

| 購入または獲得した冷熱の消費 | 1,506 | 1,438 | 2,022 | 2,437 | 2,611 | 2,593 |

| 自家生成非燃料再生可能エネルギーの消費 | 30,027 | 27,521 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 合計エネルギー消費量 | 2,315,813 | 2,723,733 | 3,479,465 | 3,446,781 | 3,012,117 | 2,934,722 |

| エネルギー使用量 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 非再生可能エネルギー使用量 | 2,285,787 | 2,694,971 | 2,702,936 | 2,661,880 | 2,194,168※ | 2,122,317※ |

| 再生可能エネルギー使用量 | 30,027 | 28,763 | 776,529 | 784,901 | 817,949※ | 812,406※ |

| 合計 | 2,315,814 | 2,723,734 | 3,479,465 | 3,446,781 | 3,012,117※ | 2,934,722※ |

第三者認証

上記のうち「※」を付したデータについては、LRQAリミテッドによる第三者認証を受けています。

(2024年)

(2024年度)