生物多様性

方針

豊田通商は持続可能な事業活動を推進しております。持続可能性の基準として生物多様性の保全を重視します。

事業サイト周辺における絶滅危惧種の生息状況や保護区域特定情報を把握するなど事業が与える影響の把握に努め、生態系への負の影響が有る場合は、その影響を相殺する対策を講じます。

TNFD提言に基づく情報開示

豊田通商グループは、生物多様性を含む自然資本が企業活動継続の前提であると考えており、既存事業における原材料調達から製造、販売に至る事業活動全体に加え、新規投融資案件においても、豊かな自然の恵みに依存し、同時に影響を与えていることを認識しています。2024年には「豊田通商グループ生物多様性ガイドライン」の理念を統合するかたちで「豊田通商グループ環境方針」を改訂し、新規および既存事業のリスク評価の実施、ミティゲーション・ヒエラルキーの考え方に沿った適切な対応、トレーサビリティの確保を図ることで、昆明・モントリオール生物多様性枠組みに整合した生物多様性保全と事業活動を両立し、ネイチャーポジティブの実現に貢献することを目指しています。

2021年6月、自然資本および生物多様性に関するリスクや機会を適切に評価し、開示するための枠組みを構築する国際的な組織であるTNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures:自然関連財務情報開示タスクフォース)が立ち上がりました。当社グループは、TNFDの理念に賛同し、2023年からTNFDの議論をサポートするステークホルダーの集合体であるTNFDフォーラムに参画しています。

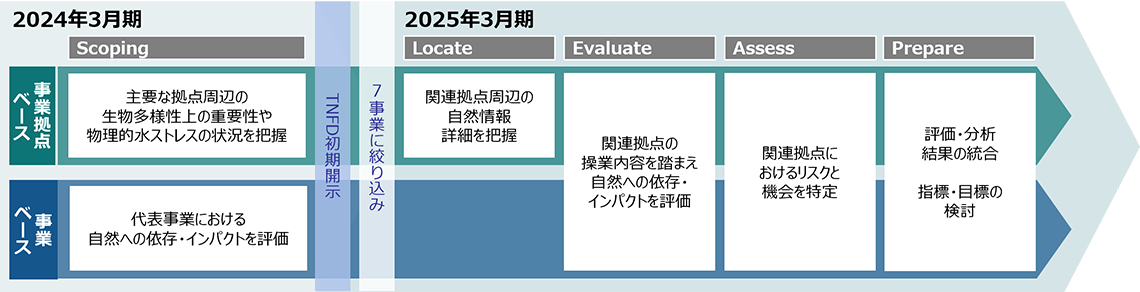

この度、当社グループは、2024年3月期のTNFD初期開示を更新し、TNFD提言に基づく情報開示を行います。ネイチャーポジティブ実現に貢献すべく、シナリオ分析を通じた財務インパクト等の開示拡充に取り組むとともに、自然関連課題を踏まえた事業の推進に努めていきます。

一般要求事項

[1]マテリアリティの適用

本開示においては、財務マテリアリティ(環境・自然資本が事業活動に与えるインパクト)とインパクト・マテリアリティ(事業活動が環境・自然資本に与えるインパクト)の2つの側面を考慮する、ダブルマテリアリティ・アプローチを採用しています。

[2]開示のスコープ

本開示においては、TNFD提言4つの柱である「ガバナンス」、「戦略」、「リスクとインパクトの管理」、「測定指標とターゲット」について開示を行います。2024年3月期には、当社グループの直接操業およびバリューチェーン上流側における自然への依存・インパクト評価を行い、自然への依存・インパクトが比較的少ないと考えられる事務所機能を除く主要拠点周辺の生物多様性上の重要性評価を実施しました。2025年3月期には、8本部・コーポレート部門の事業領域から、直接操業に絞り、LEAPアプローチに沿った評価・分析を実施、自然への依存・インパクトや売上規模等を考慮して7事業を選定したうえで、自然関連課題(依存・インパクト・リスク・機会)の評価・分析を行いました。

[3]自然関連課題がある地域

対象7事業の主要拠点を対象に、複数のTNFD推奨ツール(IBAT※1、Aqueduct※2、GFW※3)を用いて、各拠点周辺の自然状態を把握しました。また、LEAPアプローチにより特定した各事業のリスクとなり得る要因(依存・インパクト)と拠点周辺の自然状態の評価を掛け合わせ、周辺の自然環境を踏まえ留意すべき拠点を特定しました。

- ※1IBAT(Integrated Biodiversity Assessment Tool):生物多様性上の重要地域を特定可能な地理空間データを分析するツール

- ※2Aqueduct:水リスクを特定・評価するためのデータツール

- ※3GFW(Global Forest Watch):森林を中心とした自然関連項目(特に森林、農林関連)についての世界中のリアルタイムデータを分析するツール

[4]他のサステナビリティ関連の開示との統合

当社グループではTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures:気候関連財務情報開示タスクフォース) 提言に沿った開示を行っています。本TNFD提言に基づく情報開示においてはTCFD開示情報と整合させており、今後TCFDとTNFDの統合も推進していきます。

[5]検討される対象期間

本開示においては、評価・分析は現時点および将来を想定しています。今後、シナリオ分析を進めていくうえで、対象とする時間軸の検討を行います。

[6]先住民族、地域社会と影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメント

当社グループでは、社会的重要性の高まりを受け、2022年3月に「豊田通商グループ人権方針」および「行動指針」を改定し、事業活動を通じ、社会課題の解決に取り組んでいます。事業を開始する際の環境影響評価の実施、地域住民との対話、操業開始後の定期的な地域住民とのリレーションを行っています。また、2022年には従来制定されていた「サプライチェーンCSR行動指針」を「サプライチェーン・サステナビリティ行動指針」へと改定し、人権や環境に関する当社グループの考え方をより明確にするものとしました。同行動指針は改定とともに、豊田通商および国内・海外連結子会社のサプライヤー約6,000社へ改めて周知し、実践への働きかけを行いました。

ガバナンス

取締役会における監督・経営者の役割

当社グループの取締役会は、取締役9名(うち4名が社外取締役)で構成されており、経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、取締役の業務執行を監督しています。取締役会における自然関連課題についての議論は、サステナビリティ推進委員会より取り組みの進捗・議論結果についての確認・報告(年1回)や投融資決定の審議(年数回)等で定期的に行われており、取締役会における監督が適切に実施されています。また、自然関連課題のほか、気候変動、人権、コンプライアンスなどのサステナビリティに関する重要課題についても、適宜取締役会に報告、監督されています。

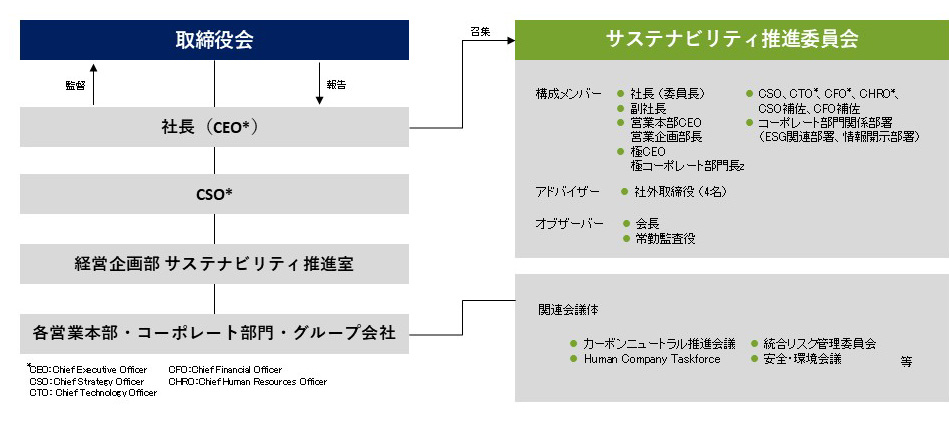

当社グループの自然関連課題への対応を含むサステナビリティ経営の重要な推進組織として、委員長である社長、副社長、営業本部CEO、コーポレートの関連役員に加え、アドバイザーとして社外取締役4名、オブザーバーとして会長と常勤監査役で構成される「サステナビリティ推進委員会」を設置しています。サステナビリティ推進委員会では、サステナビリティに関する重要な方針を決定するとともに、社会動向の把握と当社の対応等について年に1回議論・決定しています。さらに、コーポレート部門の関係部署の責任者が集まるサステナビリティコーポ分科会を2カ月に1回開催し、各種課題の議論などを部長レベルで行い、迅速に対応を進めています。

また、自然関連課題に関する法令改正及び新たな要求事項への対応状況については、年に1回、安全・環境会議で審議し、その対応を確認しています。その審議内容は、同会議の構成メンバーである各営業本部・グループ会社担当者を通じて、事業活動に反映しています。

具体的な監督の体制および状況は、「サステナビリティ推進体制」をご参照ください。

ステークホルダーに関する人権方針、エンゲージメント活動

当社グループでは、世界中でビジネスを展開するに際し、国際基準に則った人権尊重はその基盤になるものと考え、国連「世界人権宣言」を含む国際人権章典、「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、人権を尊重します。先住民の権利では、先住民が生活する国・地域での事業活動において、先住民が保有する固有の文化・歴史を認識し、当該国・地域の法令や、「先住民の権利に関する国際連合宣言」等の国際規範に定められた先住民の権利への配慮を行います。

当社グループでは、社会的重要性の高まりを受け、2022年3月に「豊田通商グループ人権方針」および「行動指針」を改定し、その方針に基づき人権に関するリスク評価を行いました。評価結果から特定されたリスクが高い分野について、アンケートや現地実査を実施するなど、リスク軽減に向けた人権デューデリジェンスを実施しています。また、サプライチェーン上の人権リスクに対しても、サプライチェーン向け人権デューデリジェンスを進めています。国際的指標・ツール等を活用して、連結子会社を対象とした取り組みと同様に、事業特性(業種)、所在拠点(国)、取り扱う商材の3点から人権リスクの分析を行い、リスクが高いと判断されたサプライヤーへは質問票を通じた調査および必要に応じた実地監査等を行っていきます。さらに、サプライチェーン上のあらゆるステークホルダーや取引先、サプライヤー、地域住民、豊田通商及びおよび国内外連結子会社社員など全ステークホルダーを対象とした相談窓口を設けており、窓口を通じて人権・労務問題に関する相談・通報を受け付けています(グリーバンスメカニズム)。これらの取り組みを通じて、人権への負の影響を特定し、その防止・軽減を図るよう努めていきます。

当社グループは「経団連生物多様性宣言イニシアチブ」に賛同しており、地元行政と協力して生物多様性の損失を軽減する様々な活動を実施しているほか、参画する鉱山事業においては事業活動を行う国・地域の法律や国際的な取り決めに定められた内容に沿って、事業検討段階、操業期間中から環境影響評価を実施し、将来的な閉山計画の策定や、必要なリハビリテーション等に取り組み、地域の環境、社会への影響の最小化に努めています。

戦略

[1]LEAPアプローチに沿った評価・分析対象事業の選定

当社グループは、世界約130国・地域において製造・流通・販売・運営等、多種多様な事業を展開しています。2024年3月期には、当社グループ保有事業・拠点と自然との接点を俯瞰的に把握するため、LEAPアプローチの「Scopingフェーズ」に取り組み、当社グループの対象事業の「バリューチェーン上流側」および「直接操業」についてENCORE※4を用いて依存・インパクトを把握しました。

- ※4ENCORE:自社セクターの自然に与える依存・インパクトの重要度を評価するツール(2024年5月末時点での評価)

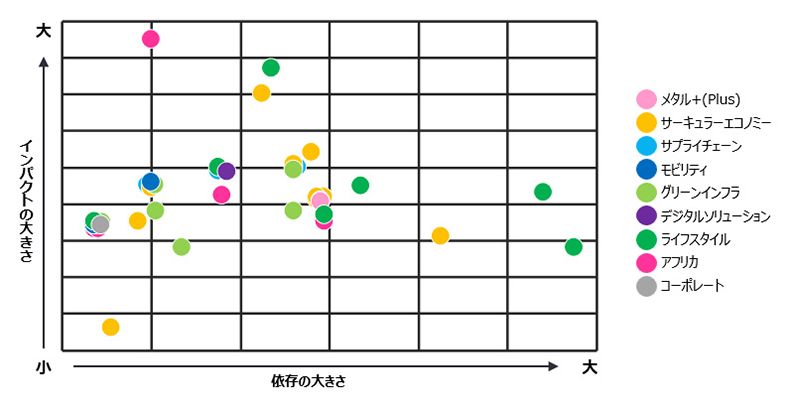

2025年3月期には、直接操業に絞りLEAPアプローチに沿った評価・分析を実施、ENCOREの評価結果や売上規模等の観点を考慮して当社グループにとって優先的に評価・対応すべきと考えられる事業に絞り込み、7事業を対象事業に選定しました。

[2]自然への依存・インパクト、リスク・機会

事業毎の依存・インパクト

対象7事業の関連拠点における詳細な操業内容を分析し、周囲の自然への依存・インパクトとそれらから想定されるリスク要因および既存の対応策・今後の計画を整理しました。また、リスク要因と評価対象拠点周辺の自然状態の評価を掛け合わせ、特にリスクの管理が必要と考えられる「周辺の自然環境を踏まえ留意すべき拠点」を特定しました(具体的な評価方法は「リスクとインパクトの管理」を参照)。加えて、バリューチェーンについても、直接操業と依存・インパクトがより大きいと考えられるバリューチェーン上流を対象にENCOREを用いた依存・インパクトの評価を行いました。

自然への依存・インパクト・リスク要因と対応策

| 自然と接点の ある操業内容 |

依存 | インパクト | 依存・インパクトから想定されるリスク要因 | 既存の対応策および今後の計画 |

|---|---|---|---|---|

| 電気の使用 | 大気浄化 | 気候変動 | 継続的なCO2排出による気候変動 | 太陽光発電システムの導入 再エネ由来電力の購入、省エネ対策 |

| ディーゼルフォークリフトの使用 | 大気浄化 | 汚染 | 大気汚染物質の継続的な排出による汚染 | EVフォークリフトへの切替促進 |

| 燃料の保管 | - | 汚染 | 有害物質の漏洩が発生した場合の汚染 | 保管場所(軽油スタンド)の定期点検を実施 漏洩発生時の対策訓練の実施 |

| 産業廃棄物の排出 | - | 汚染 | 産業廃棄物が不適切に処理された場合の汚染 | 委託産廃業者の適切な選定 中間処理場の定期訪問 |

| 騒音が発生する設備の使用 | - | 汚染 | 騒音による周辺生態系への悪影響 | 定期的なモニタリングを実施 |

| 移動距離の長い荷物の取り扱い | - | 侵略的外来種の導入 | 外来種が侵入した場合の周辺生態系への悪影響 | 異常発見時に保健所への即時連絡対応の教育を実施 |

機会となる取組み

- 環境保全に繋がるグリーン鋼材の利用拡大

- 梱包資材の廃材削減に貢献するコンテナバンニングテクノロジー(CVT)の利用拡大

- 太陽光システム導入をはじめとした工場のグリーン化の取り組み

周辺の自然環境を踏まえ留意すべき拠点

国内・海外の30拠点を対象に選定し評価を実施した結果、周囲の自然環境に対し特に留意が必要な拠点は22拠点存在しました。

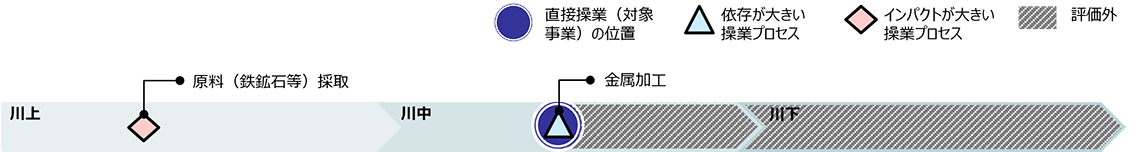

ENCOREで評価した結果、依存・インパクトそれぞれのスコアが上位となった生産プロセスは下記の通りでした。

- 依存:金属加工

- インパクト:原料となる鉄鉱石等の採取

自然への依存・インパクト・リスク要因と対応策

| 自然と接点の ある操業内容 |

依存 | インパクト | 依存・インパクトから想定されるリスク要因 | 既存の対応策および今後の計画 |

|---|---|---|---|---|

| 原料水としてのかん水の利用(地下水) | 淡水供給 水質浄化 |

資源使用 | 地下水位低下・水質低下による水供給(量・質)の不安定化 | 全量還元による水源の保全 工場内での循環再利用 取水源は代替可能 各井戸は独立し相互で代替可能 |

| 電気・燃料の使用 | 大気浄化 | 気候変動 | 継続的なCO2排出による気候変動 | 副産天然ガスへの切り替え 低負荷還元井へのシフト 設備導入による燃料削減 |

| 燃焼炉の使用 | 大気浄化 | 汚染 | 大気汚染物質の継続的な排出による汚染 | スクラバー設置 |

| 廃かん水の排水 | - | 汚染 | 排水が不適切に処理された場合の汚染 | 適切な排水・浄化処理 |

| 化学物質の使用 | - | 汚染 | 有害物質の漏洩が発生した場合の汚染 | 適切な管理 |

| 産業廃棄物の排出 | - | 汚染 | 産業廃棄物が不適切に処理された場合の汚染 | 適切な処理 再利用による廃棄物削減 |

機会となる取組み

- ヨードリサイクル事業を通じた再資源処理・製品販売(かん水使用量17%削減、リサイクルヨード売上比率17%)

周辺の自然環境を踏まえ留意すべき拠点

アメリカの工場1拠点および汲上井戸18拠点を対象に選定し評価を実施した結果、周囲の自然環境に対し特に留意が必要な拠点はありませんでした。

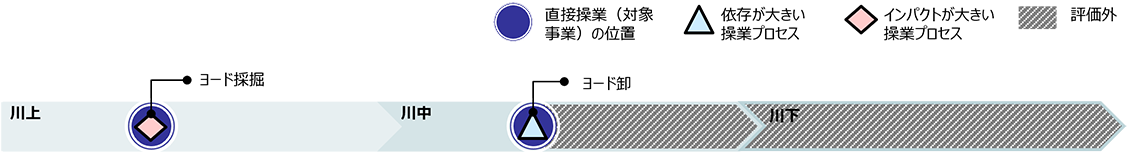

ENCOREで評価した結果、依存・インパクトそれぞれのスコアが上位となった生産プロセスは下記の通りでした。

- 依存:ヨード卸

- インパクト:ヨード採掘

自然への依存・インパクト・リスク要因と対応策

| 自然と接点の ある操業内容 |

依存 | インパクト | 依存・インパクトから想定されるリスク要因 | 既存の対応策および今後の計画 |

|---|---|---|---|---|

| 電気の使用 | 大気浄化 | 気候変動 | 継続的なCO2排出による気候変動 | 太陽光発電の設置 フォークリフトは大半を電動化 コンプレッサーの低圧化 |

| ディーゼルフォークリフトの使用 | 大気浄化 | 汚染 | 大気汚染物質の継続的な排出による汚染 | フォークリフトは1台のみを除き電動化 |

| アルカリ洗剤、燃料の保管 | - | 汚染 | 有害物質の漏洩が発生した場合の汚染 | 適切な管理 今後の計画:要領書に基づく想定訓練の実施 |

| 産業廃棄物の排出 | - | 汚染 | 産業廃棄物が不適切に処理された場合の汚染 | 中間処理場の定期確認 |

| プラスチック梱包材の利用 | - | 汚染 | プラスチック梱包材が不適切に廃棄された場合の汚染 | 適切な処理 分別管理・飛散対策の実施 |

| 移動距離の長い荷物の取り扱い | - | 侵略的外来種の導入 | 外来種が侵入した場合の周辺生態系への悪影響 | 発見時保健所即時連絡の教育 今後の計画:全拠点一律の対策の徹底 |

| 敷地の拡張・造成 | - | 陸利用の変化 | 土地利用による周辺生態系への悪影響 | 拡張時の行政資料の提出 |

機会となる取組み

- 太陽光発電の導入、ISCC認証取得の検討によるGHG排出削減への貢献

- 梱包資材のポリ袋やストレッチフィルムの回収、再生ペレット化などによるサーマルリサイクル・マテリアルリサイクルの実施、段ボールの薬剤強化による再利用等を通じた循環経済への貢献

周辺の自然環境を踏まえ留意すべき拠点

国内の倉庫13拠点を対象に選定し評価を実施した結果、周囲の自然環境に対し特に留意が必要な拠点は8拠点存在しました。

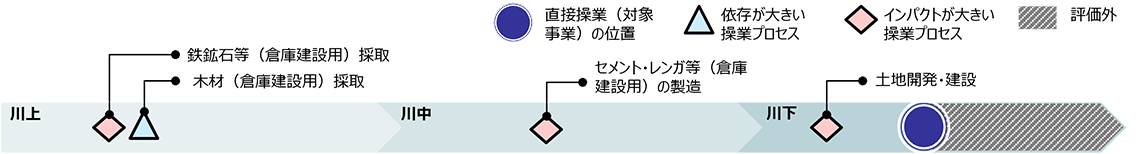

ENCOREで評価した結果、依存・インパクトそれぞれのスコアが上位となった生産プロセスは下記の通りでした。

- 依存:倉庫建設用の部材となる木材採取

- インパクト:倉庫建設用の部材となる原料の採取、製造、土地開発

自然への依存・インパクト・リスク要因と対応策

| 自然と接点の ある操業内容 |

依存 | インパクト | 依存・インパクトから想定されるリスク要因 | 既存の対応策および今後の計画 |

|---|---|---|---|---|

| 洗車における水の使用・排水 | 淡水供給 水質浄化 |

資源使用 汚染 |

水供給の不安定化 意図せぬ漏水が発生した場合の汚染 |

取水源の代替性の確保 発生時の迅速な対処 |

| 電気・燃料の使用 | 大気浄化 | 気候変動 | 継続的なCO2排出による気候変動 | 太陽光発電の導入 |

| 有害物質の保管 | - | 汚染 | 有害物質の漏洩が発生した場合の汚染 | 適切な保管・管理 漏洩防止策実施 |

| 産業廃棄物の排出 | - | 汚染 | 産業廃棄物が不適切に処理された場合の汚染 | 適切な処理 定期モニタリング |

| 騒音が発生する設備の使用 | 騒音減衰 | 汚染 | 騒音による周辺環境への悪影響 | 定期モニタリング 防音設備設置 |

| 敷地の拡張 | - | 陸利用の変化 | 土地利用による周辺環境への悪影響 | 拡張前の事前調査の実施 |

機会となる取組み

- ハイブリッド車、電気自動車等の需要拡大に伴う取引増加

- 太陽光発電の導入によるGHG排出削減への貢献、カーボンオフセットの取組み

- 排水処理プラント(ETP)を通じた廃水リサイクルによる水使用量の削減

- 各市場における燃料情勢、舗装割合等の路面状況などを踏まえ、トヨタ自動車と連携しハイブリッド車等各市場に適した車両の提供に関する協議を実施

周辺の自然環境を踏まえ留意すべき拠点

複数の事業拠点に対して自然資源評価ツールを用いて周辺環境を分析したところ、一部に於いて生物多様性保全上重要とされる地域が近隣に存在することを確認しており、引き続き自然環境への影響を適切に把握しリスク軽減に向けた取組を推進してまいります。

ENCOREで評価した結果、依存・インパクトそれぞれのスコアが上位となった生産プロセスは下記の通りでした。

- 依存:車の原料となる天然ゴムの採取

- インパクト:車の原料・燃料となる石油や鉄鉱石等の採取

自然への依存・インパクト・リスク要因と対応策

| 自然と接点の ある操業内容 |

依存 | インパクト | 依存・インパクトから想定されるリスク要因 | 既存の対応策および今後の計画 |

|---|---|---|---|---|

| 発電機部材へのHigh Impact Commodityに該当する原材料の使用 | その他供給サービス | 資源使用 | 資源(原材料)供給の不安定化 | 原料調達先の代替性確保 部材に使用するバルサ材のFSC認証取得 |

| 排水(濁水)の発生 | 水質浄化 | 汚染 | 排水(濁水)が不適切に処理された場合の汚染 | 定期点検・維持管理 |

| 産業廃棄物の排出 | - | 汚染 | 産業廃棄物が不適切に処理された場合の汚染 | 適切な処理 |

| 発電機部材へのプラスチック使用 | - | 汚染 | プラスチックを使用したブレード等の部材の廃棄・交換時の汚染 | ブレードのリサイクルの先行実施 |

| 風車の稼働による騒音発生 | 騒音減衰 | 汚染 | 騒音による周辺生態系への悪影響 | 環境影響評価実施 環境保全措置 定期モニタリング |

| 航空障害灯の設置 | - | 汚染 | 光害による周辺生態系への悪影響 | 発電機のライトアップ不実施 航空障害灯の常時点滅・白色閃光灯の採用による鳥類の誘引抑制 |

| 自然豊かな土地への立地 | - | 陸利用の変化 | 土地利用による周辺生態系への悪影響 | 環境影響評価実施 バードストライク抑制のための視認性向上施策、事後調査 航空障害灯の常時点滅・白色閃光灯の採用等 |

| 山腹への立地 | 土壌と土砂の保持 | - | 土砂災害等の自然災害発生による安定操業の阻害 | ハザードマップ上の土砂災害警戒区域を避けた建設 |

機会となる取組み

- 気候変動等への対応に伴う風力発電事業の需要増加

- バードストライク防止措置の導入・効果検証

- 部材への再生プラスチックの使用、ブレードのリサイクル・アップサイクル実施等、プラスチックに関する資源循環の取り組みを実施・検討

- 発電機部材の原材料への認証品使用による持続可能な調達への配慮

- 渡り鳥・周辺生態系に対する配慮、社員の生物多様性保全への理解促進、自然保護基金への寄付等の自然環境保全活動実施

- ネイチャーポジティブにつながる施策を検討するワーキンググループにおける具体的施策内容の検討

周辺の自然環境を踏まえ留意すべき拠点

国内の風力発電施設5拠点を対象に選定し評価を実施した結果、周囲の自然環境に対し特に留意が必要な拠点は4拠点存在しました。

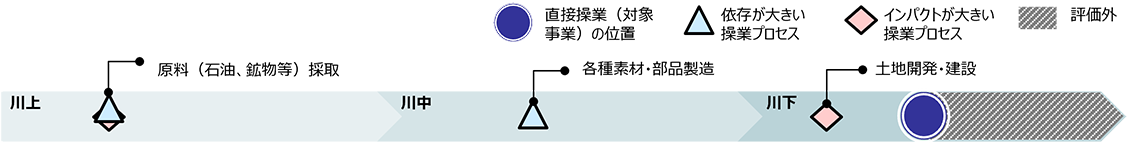

ENCOREで評価した結果、依存・インパクトそれぞれのスコアが上位となった生産プロセスは下記の通りでした。

- 依存:発電機の各種部品の製造

- インパクト:発電機の部材となる原料(石油、鉱物等)の採取、土地開発・建設

自然への依存・インパクト・リスク要因と対応策

| 自然と接点の ある操業内容 |

依存 | インパクト | 依存・インパクトから想定されるリスク要因 | 既存の対応策および今後の計画 |

|---|---|---|---|---|

| High Impact Commodityに該当する穀物の取り扱い | 遺伝物質, その他供給サービス |

資源使用 | 資源(原材料)供給の不安定化 | 調達元の選定、持続可能な調達への配慮 |

| バイオ燃料の利用 | バイオマスの供給 | 資源使用 | 資源(バイオ燃料)供給の不安定化 | 燃料の代替可能性の確保 |

| 電気・燃料使用 | 大気浄化 | 気候変動 | 継続的なCO2排出による気候変動 | 再生可能エネルギーの使用 バイオ燃料の使用 |

| ディーゼルタンクの保有 | - | 汚染 | 有害物質の漏洩が発生した場合の汚染 | 認可取得 定期メンテナンス 社員教育 |

| 火種になりうる商材(粉塵・薪等)の保管 | - | 汚染 | 火種の漏洩が発生した場合の火災発生 | 設備投資 監査実施 社員教育 |

| 敷地の拡張計画 | - | 陸利用の変化 | 土地利用による周辺生態系への悪影響 | 環境影響評価の実施 |

機会となる取組み

- 森林保全由来のカーボンクレジット創出による新たなビジネス機会の創出

- 再生可能エネルギーやバイオ燃料の利用を通じたGHG排出削減によるビジネスの差別化

- 穀物残渣の地域農家への販売

- 調達元の選定、環境配慮型穀物(2BSvsコーン、RTRS大豆※)の取扱数量増、持続可能な調達への配慮

周辺の自然環境を踏まえ留意すべき拠点

ブラジルの倉庫・積替施設・港湾ターミナル3拠点を対象に選定し評価を実施した結果、周囲の自然環境に対し特に留意が必要な拠点は1拠点存在しました。

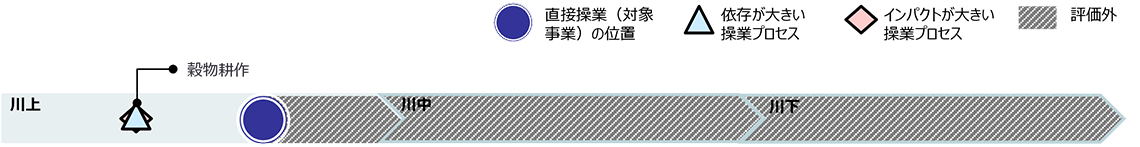

ENCOREで評価した結果、依存・インパクトそれぞれのスコアが上位となった生産プロセスは下記の通りでした。

- 依存・インパクト:穀物(大豆・トウモロコシ)耕作

- ※2BSvsコーン:サステナブルなバイオマス・バイオ燃料に関する欧州基準の認証を受けたコーン

- ※RTRS大豆:責任ある大豆の生産や流通に関する認証などを行っている国際イニシアチブにより認証を受けた大豆

自然への依存・インパクト・リスク要因と対応策

| 自然と接点の ある操業内容 |

依存 | インパクト | 依存・インパクトから想定されるリスク要因 | 既存の対応策および今後の計画 |

|---|---|---|---|---|

| 天然ガス由来の水素の利用 | その他供給サービス | 資源利用 | 資源(原材料)供給の不安定化 | 今後の計画:グリーン水素が将来的に入手可能になった際の利用 |

| 電気の使用 | 大気浄化 | 気候変動 | 継続的なCO2排出による気候変動 | 再生可能エネルギーの利用 |

| 冷却水の河川放流 | - | 汚染 | 適切な温度による排水がされない場合の河川生態系への悪影響(温水) | 敷地内の貯水槽を経由して排水 |

機会となる取組み

- 水素自動車利用増加に伴う水素ステーション事業の需要増加

- 再生可能エネルギー由来の電力の100%使用によるGHG排出削減への貢献

- 水素自動車(FCV)普及に伴い、輸送時のCO2排出削減に寄与

周辺の自然環境を踏まえ留意すべき拠点

国内の水素ステーション2拠点を対象に選定し評価を実施した結果、周囲の自然環境に対し特に留意が必要な拠点は1拠点存在しました。

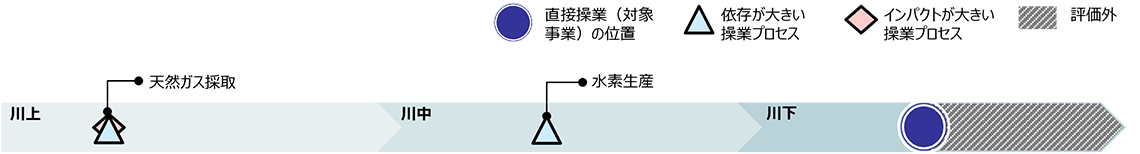

ENCOREで評価した結果、依存・インパクトそれぞれのスコアが上位となった生産プロセスは下記の通りでした。

- 依存:水素生産、天然ガス採取

- インパクト:天然ガス採取

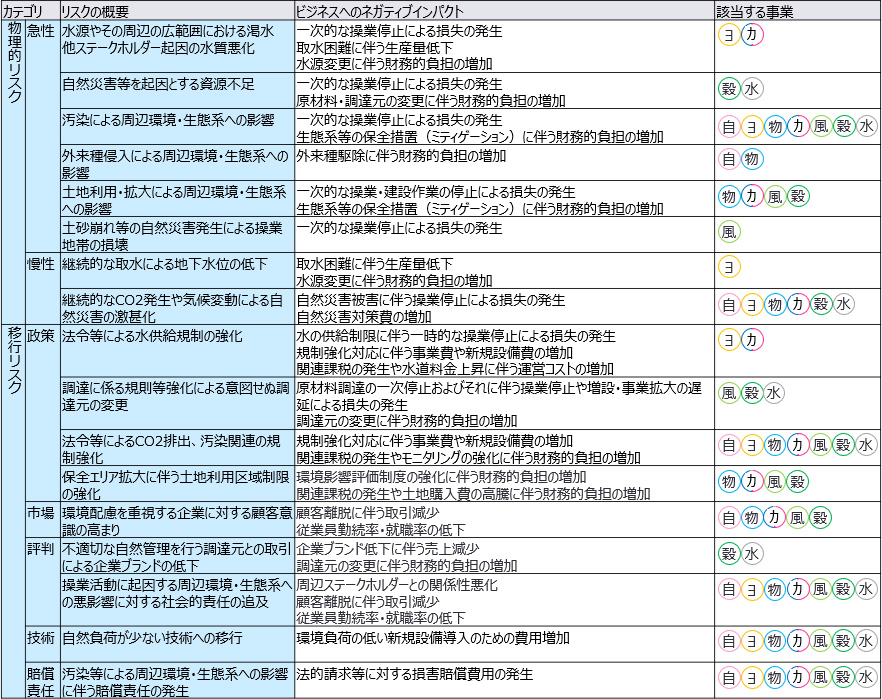

当社グループにおける自然関連リスク・機会

自然への依存・インパクトの評価に基づき、TNFDが示すリスク・機会カテゴリに沿い、対象7事業の直接操業における自然関連のリスク・機会を抽出しました。

[3]戦略的取り組み

当社は、「未来の子供たちに“より良い地球”を届ける」ことをミッションとし、その実現に向けてカーボンニュートラル(CN)からネイチャーポジティブ(NP)へと視野を広げ、より包括的な環境価値の創出を目指しています。

この「CN&NP」への取り組みは、当社グループの持続可能な成長戦略の中核をなすものであり、企業活動の全てに通底しています。中でも当社グループが強みとする再生可能エネルギーや資源循環を含むサーキュラーエコノミー(CE)は、CN&NPを具現化するための重要な手段であり、価値創造の源泉です。また、当社グループは「リーディングサーキュラーエコノミープロバイダー」として、サプライチェーン、消費者、地域社会を含む多様なステークホルダーの皆さまと共創を進めています。社内外の知見を融合する5つのワーキンググループ(5WG)を通じて、環境と経済の両立を図りながら、社会に対して魅力ある成長機会を提供していきます。

今後も、未来の子供たちへより良い地球を届けるため、良き企業市民としてカーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブを統合的に推進し、環境課題の解決に努め、持続可能な社会の実現に貢献します。

リスクとインパクトの管理

[1]依存・インパクト、リスク・機会を特定するプロセス

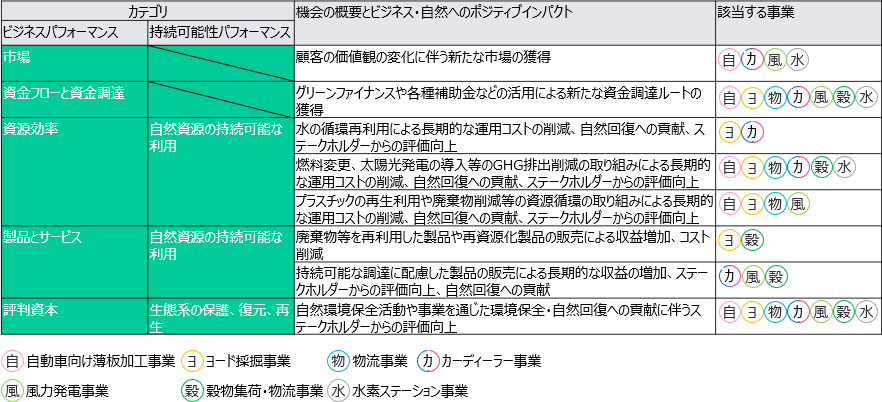

当社グループでは、事業活動における自然への依存・インパクト、リスク・機会を特定するため、TNFDで推奨されるLEAPアプローチを採用しました。2024年3月期には、Scopingフェーズとして、主要な事業拠点周辺の生物多様性上の重要性や物理的水ストレスの状況を把握し、対象事業における自然への依存・インパクトを評価しました。2025年3月期には、Scopingフェーズ結果を基に対象事業を絞り込み、7事業に対しLEAPアプローチによる分析を実施しました。

- Scoping

対象40事業のバリューチェーン上流および直接操業を対象に、ENCORE(2024年5月末時点での評価)を用いて自然への依存・インパクトを把握し、その結果および売上規模等の観点から当社グループにとって優先的に評価・対応すべきと考えられる事業に絞り込み、LEAPアプローチに沿った分析の対象として7事業を選定しました。

- Locate

各事業の事業拠点の中から、売上規模等の観点を踏まえ評価対象拠点を選定し、各対象拠点周辺の自然状態を評価しました。評価には全事業共通でIBAT、Aqueduct、Global Forest Watchを用い、「生物多様性の重要性」、「生態系の十全性」、「生態系の十全性の急激な低下」、「物理的水リスク」の4つの要件から各拠点周辺の自然環境における特性と注意事項を確認しました。

- Evaluate

アンケート調査またはヒアリング調査を用いて各事業の操業内容を調査し、自然への依存・インパクトと、依存・インパクトから想定されるリスク要因を抽出しました。

- Assess

Evaluateにおいて特定した依存・インパクト・リスク要因と、Locateで評価した周辺の自然状態の評価を掛け合わせ、対象拠点ごとに有する各リスク要因の程度を評価し、「高い」と評価されたリスク要因を1つ以上有する拠点を、「周辺の自然環境を踏まえ留意すべき拠点」として特定しました。また、特定したリスク要因等を踏まえ、ビジネスパフォーマンス・持続可能性パフォーマンスの両面から、各事業における機会となる取り組みを特定しました。

- Prepare

特定されたリスクと機会に対し、各本部・部門と連携してリスク軽減の取り組みやさらなる機会の獲得に向けた課題を設定し指標と目標を検討していきます。

[2]リスク管理のプロセス

統合リスク管理委員会

今回の分析により特定された自然関連リスクは、サステナビリティ推進委員会及び安全・環境会議を通じて、各本部の事業戦略策定や活動に反映され、適切に管理されています。グローバルなリスクマネジメントの検証を行う中で、注力すべき10のリスク項目の一つとして環境管理を位置づけ、全社的なリスク管理プロセスに組み込んでいます。2026年3月期には、管理項目を更新し、生物多様性の観点も含めた環境リスク管理プロセスへ改訂を図っていきます。

環境マネジメントシステム

当社は環境マネジメントシステムに関する国際規格であるISO14001を取得しており、3年に1度国内外の対象連結子会社に本社による環境内部監査を実施しています。

当社グループのリスクマネジメント体制については以下のウェブサイトをご参照ください。

投融資案件

投融資委員会には副社長・CSO・CFO※5が、投融資協議会にはCSO補佐・CFO補佐が、また、投資戦略会議には社長・副社長・CSO・CFO・経営企画部長がメンバーとして参加することで、投資案件がESGに与える影響を確認しています。投融資委員会または投融資協議会に挙げられた一定要件以上の案件については、自然資本への影響に関する事前評価を必須としており、周辺の生物多様性に関する状況をはじめ、土壌汚染、大気汚染、水質汚濁、水リスク、騒音・振動、悪臭、産業廃棄物、可燃性危険物、有害毒素化学物質等の項目について確認をしています。

- ※5CFO:Chief Financial Officer

測定指標とターゲット

TNFDのグローバル中核開示指標

豊田通商グループでは、自然関連課題を含むサステナビリティ重要課題について、定量KPIを定めて開示するなど、指標の開示拡充に取り組んでいます。TNFDで定められるグローバル中核開示指標については、以下の通りです。

今後も、さらに指標の開示拡充に取り組むとともに、目標およびその進捗についても開示拡充を図っていきます。

| Metric no. | 自然変化の 要因 |

指標 | 当社グループの 開示内容 |

開示範囲 | 現時点での開示・対応状況 |

|---|---|---|---|---|---|

| - | - | GHG排出量 | GHG排出量 (Scope1,2,3) |

豊田通商単体・国内海外連結子会社 | |

| C2.1 | 汚染、 汚染除去 |

廃水排出 |

|

豊田通商単体・国内海外連結子会社 | |

| C2.2 | 廃棄物の発生と処理 |

|

豊田通商単体・国内連結子会社 | ||

| 産業廃棄物のリサイクル量、非リサイクル量 | 豊田通商(有価売却、当社元請となる建設廃棄物除く) | ||||

| C2.4 | 非GHG大気汚染物質 |

|

連結子会社

|

||

| C3.0 | 資源使用、資源補充 | 水不足地域からの取水と消費 | 水使用量(重大なインパクトのある施設) | 「重大なインパクトのある施設」と定義した拠点 |

| Metric no. | カテゴリ | 測定指標 | 当社グループの 開示内容 |

|---|---|---|---|

| C7.2 | リスク | 自然関連のマイナスのインパクトにより当該年度に発生した多額の罰金、科料、訴訟の内容と金額 | 罰金、科料、訴訟は発生しておりません。 |

TNFDとしての今後の展望

今後は、2025年3月期に対象とした7事業のうち、造成工程やサプライチェーン上流等の自然への依存・インパクトが高いと考えられる事業を対象に、評価・分析の深度化を行います。

また、多種多様な事業を展開する商社としての全社的な指標・目標設定の検討を進め、TNFD提言に基づく開示の充実を図るとともに、ネイチャーポジティブに向けた取り組みより一層を推進します。

具体的な事業活動

当社グループの事業体は、環境方針に基づいて事業を展開しています。

- <新規事業>

- 新規の投資案件に対しては、その事案が森林および生物多様性の保全、資源、エネルギー、水の有効活用など環境全般に及ぼす影響を事前に調査・評価し、環境保全、負荷低減に努めており、生物多様性と事業活動の両立を目指します。【間伐材を使用したバイオマス発電】参照

- <既存の事業>

- 既存の事業体については、設備ごとの環境汚染リスク度と、作業現場の管理レベルを定量評価し、環境汚染リスクの低減に取り組んでいます。また、当社のISO14001活動の一環である環境マネジメントシステム内部監査により、既存事業の生物多様性を含むリスク評価を実施しています。さらに、環境法令の順守評価を半年ごとに実施し、さらに 内部監査、外部審査で重点課題の法令順守状況をダブルチェックしています。

1. 間伐材を使用したバイオマス発電

事例①バイオマス発電

豊田通商グループの(株)エネ・ビジョンにより設立された(同)えひめ森林発電が建設した木質バイオマス発電所「松山バイオマス発電所」が2018年1月4日に営業運転を開始しました。同発電所は愛媛県松山市の約30,000m2の土地に建設した、愛媛県初となる木質バイオマス発電所で、木質バイオマスのみを燃料として、12.5MWの発電を行い、FIT制度を用いて売電しております。地元の森林組合と協力し、健全な森林育成のため発生した間伐材などから原料を調達し、トレーサビリティが明確な地産地消型エネルギーを使用することで、安定供給に加え、生物多様性に対する負の影響を緩和し、正の影響をもたらしています。また、(同)しまね森林発電による島根県江津市において稼働中の「江津バイオマス発電所」と合わせると総出力は25.2MWになります。

また、当社は苗木生産を通じて、地球環境保全・林業/地域活性化等に貢献する事業も推進しています。

最盛期には年間16億本生産されていた苗木生産が現在は年間0.6億本に激減しています。この結果、日本の再造林率は3割程度にまで落ち込んでしまいました。

当社は、苗木不足が特に顕著な九州地区の都城森林組合とのパートナーシップにより地域に根差した山行苗木(スギ苗木)を宮崎県都城市で生産する体制を整えました。2020年度より25万本/年のスギ苗木の生産体制を確立しています。

当社は木材チップのバイオマス燃料供給事業も推進しており、苗木生産を通じて日本の再造林率向上に寄与し、バイオマス発電における持続可能なサプライチェーンの構築に取り組んでいます。

2. 生物多様性関連の認証制度への参加

豊田通商グループはISO14001環境マネジメントシステムまたは環境管理ルールブックを通じて体系的に生物多様性リスクを評価し、特定したリスクに対してリスク低減活動を実施しています。

またその一環として生物多様性に対応する認証制度への参加を実施しています。

事例②ツナドリーム五島「SCSA認証」

近年の世界経済成長により、クロマグロの需要が急増し、乱獲が進んだことでレッドリスト入りが検討されております。

豊田通商は、クロマグロ完全養殖を世界初で成功させた近畿大学とパートナーシップを組み、世界初、完全養殖事業に特化したツナドリーム五島を設立し、事業を推進しています。

またNPO「持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会」の種苗認証制度(SCSA)の認証も取得いたしました。

SCSAでは、現地確認の上、学識経験者によるピアビュー、審査報告書のパブリックコメントが行われ最終報告書が完成、認証の合否判定が決定されます。

SCSA認証制度により、養殖用の種苗として人工種苗を利用し天然魚(天然資源)の保全が図られた魚であることを消費者に伝えることができるとともに、親魚から卵、仔魚、稚魚、成魚までの履歴が完全に記録され、製品までのトレーサビリティと安全性を保つことを可能としております。

また、合わせて豊田通商はツナドリーム五島のクロマグロの流通業者として、SCSAの流通加工小売業者に対する認証(COC認証)を取得しております。

3. 生物多様性の損失軽減

豊田通商は持続可能な事業活動を推進しております。持続可能性の基準として生物多様性の保全を重視します。

事業サイト周辺における絶滅危惧種の生息状況や保護区域特定情報を把握するなど事業が与える影響の把握し、リスクの低減を考慮した上で事業化を進めております。生物多様性の維持が正、損失を負と考え、損失を軽減するために、環境リスク調査を実施し、生態系への負の影響が有る場合は、その影響を相殺する対策を講じます。

事例③ユーラスエナジーホールディングス

「風力発電事業における生物多様性リスクへの対応」

豊田通商グループで再生可能エネルギーの発電事業を行う、㈱ユーラスエナジーホールディングスが展開する風力発電では、事業実施前の段階で環境アセスメントを実施し、生物多様性への影響予測やその結果も踏まえながら発電設備の設置場所の選定をしております。また、専門家の助言を得ながらバードストライク(風車への鳥の衝突)を回避するため、鳥類に対する風力発電機の視認性を高める措置や貴重植物の移植等の環境保全措置を実施しております。更に運転開始後は環境アセスメント結果の妥当性の確認及び環境保全措置の効果検証のため、事後調査や環境監視も徹底して行っております。

事例④ブラジルでの植林活動

森林減少が続くブラジルでは、地域活動として自社用地及び近隣私有地で植林活動を行っています。2007年より毎年継続して1千本単位で植林しており、これまでに実施した総植林本数は2万本に上ります。

事例⑤アマゾンバイオームでの大豆集荷とブラジルの森林破壊ゼロへの取り組み

アマゾンの環境保全に国際的な関心が高まる中、事業を維持拡大するために森林伐採などを伴って生産された商品を取り扱わない事を必須としています。

当社グループ会社で、ブラジル中・北東部で穀物倉庫や鉄道積み替え施設、輸出ターミナル運営など穀物インフラ事業を展開するNOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A. (ノバアグリ)では、ブラジルでの森林破壊を防ぎながら大豆の持続的生産を可能とするために、業界団体・加盟企業が立ち上げたアマゾンバイオームの森林伐採後の地域からの取引を行わないというMoratoria da Soja のイニシアチブに準じ、その生産者リストと下記基準を都度照合しながら、該当する生産者とは取引を停止する仕組みのもと、事業を行っています。

- 穀物輸出協会から定期的に提示されるモラトリアムリスト(取引禁止生産者リスト)

- 環境・再生可能天然資源院(IBAMA)が公表する環境違反を犯した生産者の名前

- 地方、連邦裁判所における生産者の環境違反による訴訟の有無

- 環境保護区や先住民居住区の登録の有無

外部との協働

経団連生物多様性宣言イニシアチブへの賛同

豊田通商は「経団連生物多様性宣言イニシアチブ(※)」に賛同しています。

※「経団連生物多様性宣言イニシアチブ」とは、「経団連生物多様性宣言・行動指針(改定版)」が掲げる7項目のうち複数の項目に取組む、または全体の趣旨に賛同する企業・団体で 同企業・団体のロゴマーク 及び将来に向けた活動方針・活動事例を 特設ウェブサイト(日本語/英語)上で内外に向けて、発信・紹介しているものです。

CDP(森林)

豊田通商は企業の木材に関する世界的な情報公開プログラムCDPフォレスト(大豆・木材)の質問書に2017年から回答しています。2018年以降は更に開示の範囲を広げ、大豆・木材・パーム の3項目に渡って回答を実施し、積極的な情報開示に取り組んでいます。

豊田通商並びにグループ会社では、地元行政と協力して生物多様性の損失を軽減する様々な活動を実施しております。

事例①

Toyota Adria d.o.o.では、スロベニア及びセルビアにてトヨタ自動車の販売店と協力してそれぞれ昨年3回のイベントを開催しました。各販売店の地域にある小学校と提携しエコスクール活動を実施しました

また、スロベニアではハイブリッド車が売れるごとに、緑を必要としている地域に1本の木を植樹。3回のイベントで約50万本を植樹。(クロアチア、セルビア、ボスニアでも同様の活動を実施)

また、スロベニアのマリボル大学の物流学部と連携し「Zero Emission Corridor(ゼロ・エミッション・コリドー)」プログラムの一環として、H2Student教育プログラムを開始しました。スロベニアの高校の教育クラスでは、学生たちが、水素レゴカーを設計し自ら組み立て走行させることで、循環型経済や未来のグリーン技術(電気自動車、CO2排出量低減、水素技術)の重要性を学習しました。

事例②

ラムサール条約登録地藤前干潟におけるクリーン大作戦に参加

当社は、名古屋市港区藤前地区の地先に広がる干潟であり、ラムサール条約の登録地となっている藤前干潟の環境保全活動として、「藤前干潟クリーン大作戦」に参加しています。

藤前干潟は多数の渡り鳥が飛来する重要な中継地で、名古屋本社からも近く、都市に残された生き物のオアシスを感じることができます。藤前干潟には毎年定期的に60種程度の水鳥がみられ、カモ類が約1万羽、ハマシギ約3千羽程度が渡来しています。

しかし、藤前干潟とその周辺の岸辺は、上流などから運ばれたペットボトル、ビニール袋、発泡スチロールなどの石油原料の製品ゴミで覆われています。この貴重な環境及び生態系を保護するべく、「エコストック実行委員会」「土岐川・庄内川流通ネットワーク」特定非営利活動法人 藤前干潟を守る会」「リバーサイドヒーローズ多治見魚の会」等の市民団体と愛知県と名古屋市及び企業が協働して保全活動に取り組んでいます。