リスクマネジメント

リスク管理体制

当社では「リスク管理基本方針」において「リスク」を「業務に不測の損失を生じさせ、当社グループの財産、信用などを毀損する可能性を有するもの」と定義し、業務から生じるさまざまな「リスク」について認識・検討を行い、経営の安全性を確保し、企業価値を高めるため、適切かつ統制された範囲内でリスクを取ることを基本的な考え方としております。リスク管理基本方針を具体的に遂行する体制として、COSO※1-ERMフレームワークを参考に、従来のリスク主管部による個別管理に加え、グローバルなリスク管理を推進するため、2020年4月に「統合リスク管理委員会」を発足しました。同委員会はCFOを委員長とし、地域CFOや営業本部企画部長、各リスク主管担当役員・部長で構成されています。当社グループの経営に影響を及ぼすリスクを明確化し、重要リスクの特定と対応方針の協議・決定、リスク管理プロセスの有効性検証を行い、社長への報告や取締役会への提言を行っています。取締役会は提言に基づきリスク管理プロセスの監督を行い、必要に応じて適切な措置を講じています。

- ※1Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

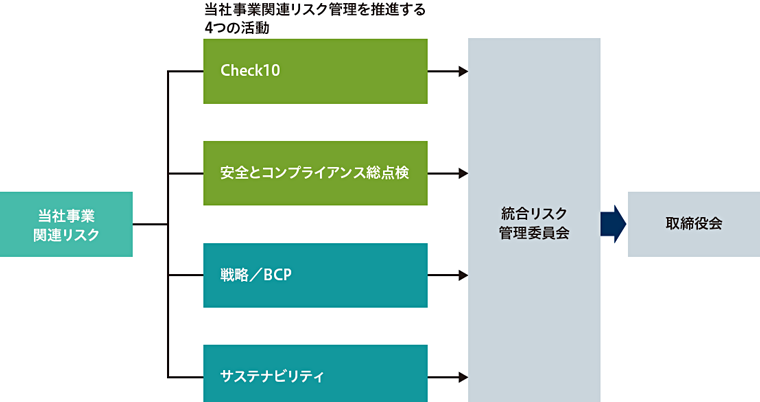

同委員会では「Check10」「安全とコンプライアンス総点検」「戦略/BCP」「サステナビリティ」の4つの活動を通じてリスク管理を推進しています。

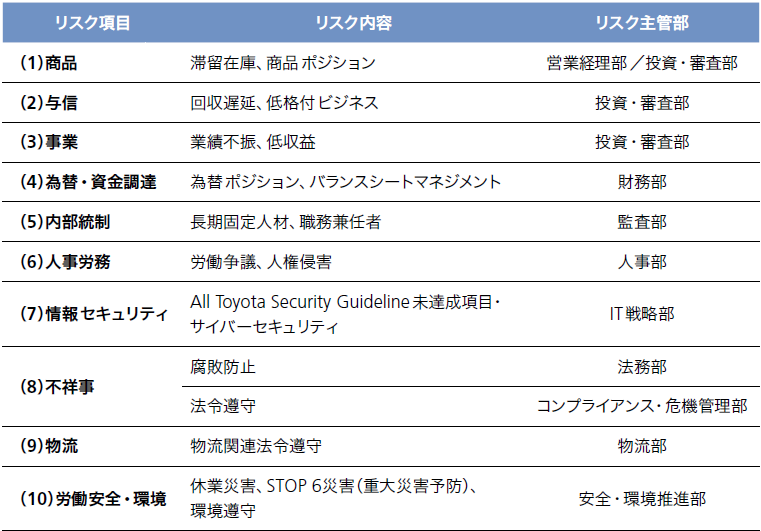

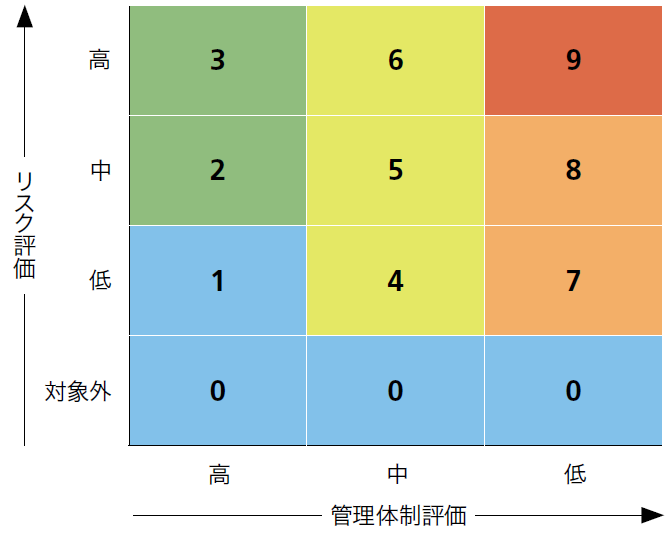

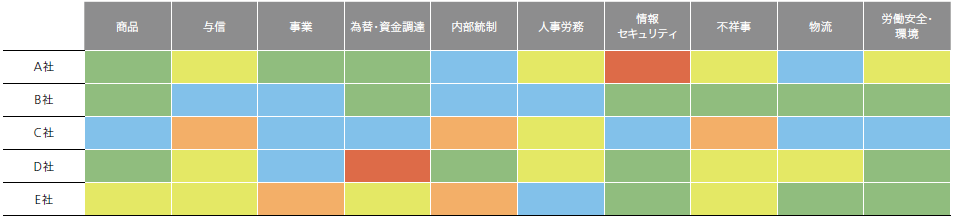

「Check10」では、特に注力すべき10のリスク項目を抽出し、各子会社が自己点検し、地域統括部門がレビュー、その結果を基に改善活動を行います。リスク項目毎に評価を行い、リスク管理状況を可視化し、改善策を講じることを目指しています。

「安全とコンプライアンス総点検」は、当社グループ全体で共有している「安全とコンプライアンスは全ての仕事の入口」との考えに基づき、当社単体の全部署・国内外拠点およびグループ会社各社において、自部署・自社の事業運営に必要な許認可・登録等の取得状況、ならびに法令等に基づく品質・認証基準の遵守状況の点検を自ら実施するとともに、そのプロセスと結果を所管本部の役員等が現地現物でチェックする活動です。

「Check10」と「安全とコンプライアンス総点検」の活動を拡充することにより、本社のリスク主管部とグループ会社各社の連携強化のみならず、当該地域内での関係強化も図り、連結ベースでの統合的なリスク管理体制を構築しています。

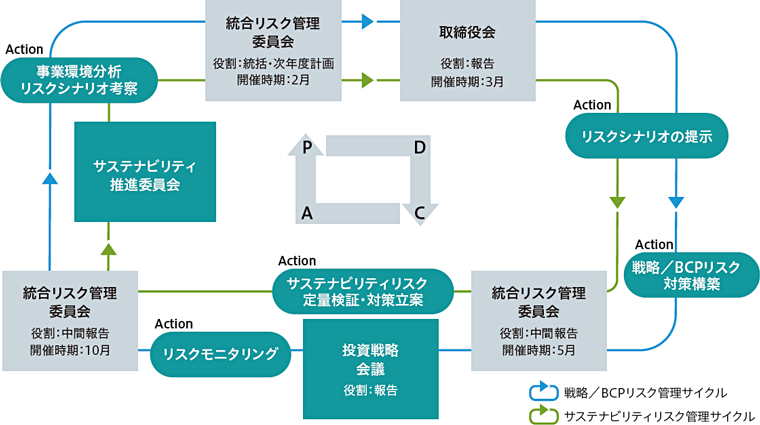

「戦略/BCP」の取り組みにおいては、外部環境の変化に伴う不確実性の高まりにより当社への事業影響が増加する中で、戦略に影響を及ぼすマクロリスクおよびBCPリスク分析の重要性がますます高まっています。外部環境(PEST)分析を基に外部環境変化が事業に与えるリスクと機会を考察の上、シナリオ毎の対策を講じます。「サステナビリティ」の取り組みでは、当社に与えるサステナビリティに関連するリスク・機会の影響が増加しているため、分析と対策を強化しています。

以上の通り、当社グループ事業を遂行する上で存在する重要性・緊急性の高いリスクを要素毎に分類し、それぞれの性質に適した社内管理体制を構築し、統合リスク管理委員会へ報告するプロセスを適切に遂行します。

Check10について

特に統合リスク管理委員会のメイン活動であるCheck10においては、当社が最も注力すべきリスクとして選定した10のリスク項目(商品、与信、事業、財務、内部統制、人事労務、情報セキュリティ、不祥事、物流、労働安全・環境)について、事業体毎に、リスクと管理体制の2軸で評価し評点を付け、ヒートマップを作成することで、定量・定性双方のリスクの見える化を実現します。毎年実施するCheck10活動において、各子会社による自己点検結果を各リスク専門部署が評価レビューすることで、点検の精度向上と各社への支援を行っています。

グローバルなリスクの把握と問題の発見および改善活動を実現すべく、必要な対策を議論・推進して連結ベースでのリスクマネジメント体制の構築・強化を図っています。

また、自社を取り巻くリスクへのアンテナを張り、適切な管理を遂行していくための各種研修を、対面、オンライン、E-learning等を通じて実施しております。

リスクマネジメント

リスクアセットマネジメント(RAM)

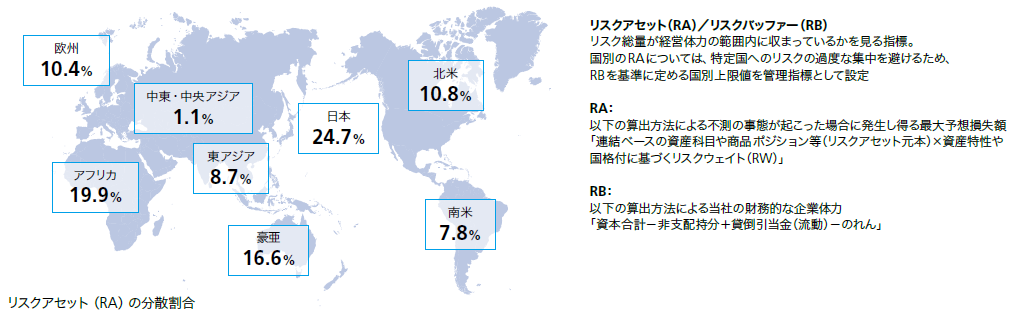

当社では、連結ベースのリスクエクスポージャー(RA元本)に、与信格付やカントリーリスクに基づく最大予想損失率であるリスクウェイト(RW)を乗じてリスクアセット(RA)を算出し、当社の財務的な企業体力に基づくリスクバッファー(RB)との均衡を図る「リスクアセットマネジメント(RAM)」に取り組んでいます。

取締役会で定めたRAM基本方針である「RA÷RB<1.0」を堅持するため、投資パイプライン等を踏まえたRA÷RBのシミュレーションを行い、成長投資と財務健全性の両立を図っています。相対的にカントリーリスクが高い新興国へのエクスポージャーについては、NEXI((株)日本貿易保険)の保険等によるリスクヘッジの他、RBに応じて国別の上限値を設定し、特定国への過度な集中を防ぐカントリーリスク管理を行っています。また、取引審査や投資案件の協議では、RVA(Risk-adjusted Value Added)による評価を実施し、リスクに対する十分なリターン確保の意識付けを図っています。

国内外の事業拡大に加え、一部の新興国で顕在化したカントリーリスクにより各地域でRAが増加したものの、引き続き地域別の分散がとれています。RAの管理とRBの継続的な積み上げの結果、2025年3月期のRAM数値は0.6となっており、引き続きRAがRBの範囲内でコントロール(RA÷RB=0.6<1.0)され、健全かつ安定した財務体質を維持しています。

なお、RAM数値については定期的に計測(年2回)、モニタリングを実施しています。半年ごとに計測結果について経営への報告を実施し、年度末の結果については取締役会の承認を経て、外部公表しています。

主要なリスク

商品リスク

当社グループが取り扱う非鉄金属・レアアース・食料・繊維等の相場商品には価格変動のリスクが存在いたします。そのため、商品ごとにポジション限度枠を設定し、限度枠内での運用状況を定期的にモニタリングしております。こうした価格変動のリスクを低減する施策を講じておりますが、必ずしも価格変動リスクを完全に回避できるものではなく、商品市況や相場の動向によっては、当社グループの経営成績及び財政態に影響を与える可能性があります。

信用リスク

当社グループは多様な営業活動により生じた国内外の取引先に対する金銭債権回収に関するリスクが存在いたします。こうした信用リスクに対応するため、当社グループでは取引先に対し、売掛金・前払金等の取引種別ごとに債権限度、約定限度枠を設定、全社システムによりグループの信用リスクを把握しております。また、財務内容を基にした当社独自基準の格付(8段階)を定め定期的に取引先の状況を確認し、低格付の取引先に対しては、取引条件の見直し、債権保全、撤退等の取引方針を定め、個別に重点管理を行い、損失発生の防止に努めております。このような与信管理を行っておりますが、取引先の財務内容が悪化した場合や予期せぬ事態発生によるリスクを完全に回避することは難しく、取引先の倒産等による債権回収が困難となった場合、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

事業投資リスク

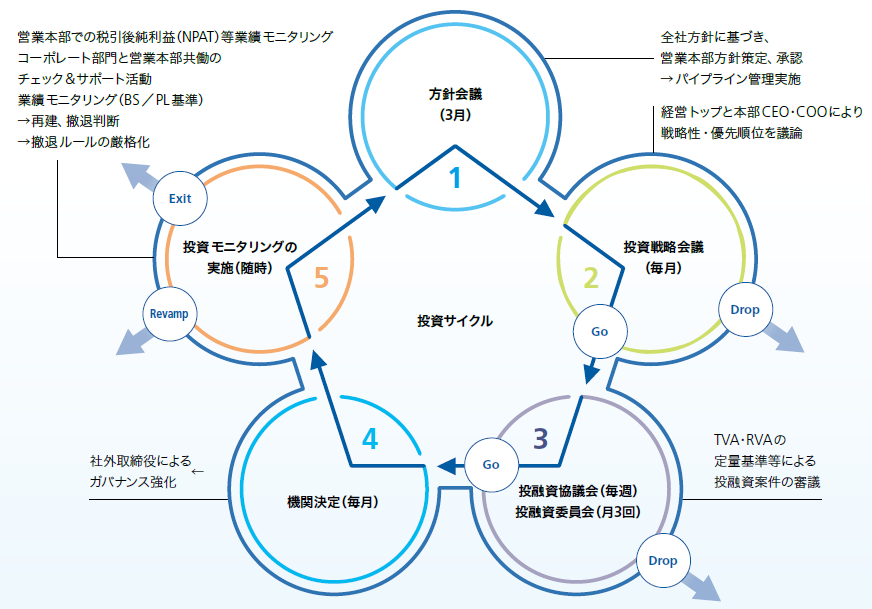

既存提携関係の強化や新規提携を行うことにより既存事業の拡大や機能強化または新規事業への参入を目指しております。当社グループの投資スタンスは、短期的な利益を狙うのではなく中長期的に事業を育て、当社グループのバリューチェーンの拡大・強化に繋がるような戦略的投資を基本としております。「当社ならでは」の強みを発揮できる事業に経営資源を集中するため、全社方針を踏まえて営業本部の方針や投資パイプラインを方針会議で協議し、一定額を超える投資は投資戦略会議で戦略性・優先順位付けを協議し、推進可否の見極めを行っております。投資案件の検討過程では、コーポレート部門が専門的観点で事業計画を検証しております。投資案件ごとにリスク評価と低減策の協議・意見出しを行い、投融資協議会・委員会の議論を経て最終的な機関決定に至っております。また、投資意思決定の迅速化を目的に、一定の条件や金額的重要性に応じた決裁権者の設定や、国内外の一部の関係会社への決裁権限の委譲を進めております。投資実行後は、課題のある案件について、コーポレート部門と営業本部共働で課題の進捗管理・支援を継続的に実施しております(チェック&サポート活動)。また、業績悪化兆候、事業計画進捗、撤退条件等の投資モニタリングを実施し、計画どおりに進行していない案件に対する再建・撤退ルールを厳格に運用しております。

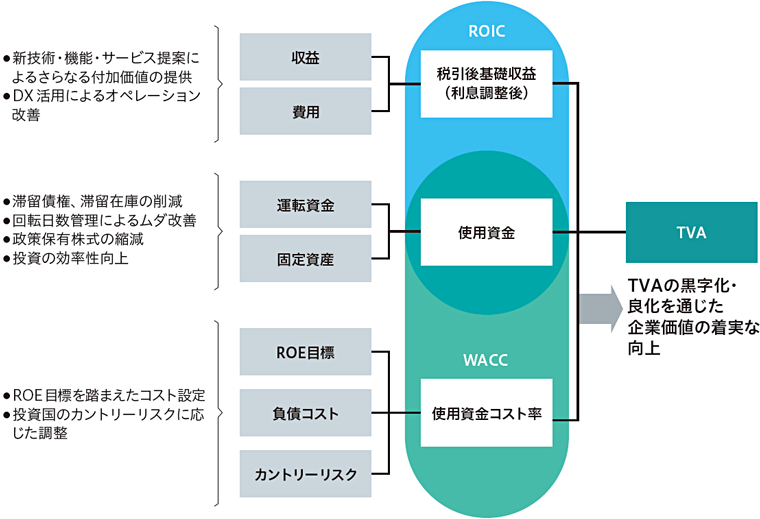

当社はかねてより、投下資本(使用資金)に求める期待収益率(使用資金コスト率)を超えた付加価値を測る TVAとリスクを測るRVAを投資の定量評価指標に活用しておりました。企業価値への貢献度を評価できるTVAを活用しつつ、投下資本から生まれるリターンの効率性をより強く意識するため、投資案件審議のKPIとしてROICを採用しております。ROICと対比関係にある「使用資金コスト率」は、株主資本と有利子負債のコストの加重平均としております。株主資本を当社のROE目標を意識したコストとして設定することで、資金効率の改善や利益率の改善、売上拡大を通じたROIC向上が、ROE目標達成に結びつくよう設計しております。また、カントリーリスクに応じた調整を加えることで、グローバルな当社の事業に応じた目線設定を行っております。

しかしながら、事業環境の変化や技術革新、その他不測の事態により投資先企業の価値または株式の市場価値が低迷した場合には、当社グループが投資金額の全部もしくは相当部分を失う、またはこれらの投資先企業に対する追加の資金提供を余儀なくされることがあります。このような場合、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

外国為替リスク

為替変動リスクに晒される外貨建ての取引については、為替予約等によるヘッジ策を講じています。やむを得ない理由でヘッジできないものについては、ポジション限度枠を設定し、実績を定期的にモニタリングする中で、為替変動リスクを低減する施策を講じています。

資金調達に関するリスク

金融機関との良好な取引関係の維持及びアセット・ライアビリティ・マネジメント(ALM)に努め、資産の内容に応じた調達を実施することで流動性リスクの最小化を図っております。

人権リスク

事業活動を通じて社会に影響を与える人権リスクへ対応するため、2022年3月期より全連結子会社を対象に人権デューデリジェンスの取り組みを開始しています。

社内外専門家の意見を踏まえ、世界各国に存在する全連結子会社において事業特性(業種)、所在拠点(国)、取り扱う商材の3点から人権リスクの分析を行い、当社として優先してリスクの確認が必要と思われる93社を特定しました。その中で今回人権デューデリジェンスにおいて事業特有の課題などから当社が検討した顕著な人権課題は、「強制労働」「児童労働」「差別」「結社の自由・団体交渉権」の4つです。

当該93社に対し、想定される具体的な人権リスクの管理状況を、質問票を通じ調査しました。その結果に基づき、更なる調査が必要と思われる会社を特定し、第三者機関立ち会いのもとインタビューを通じて実態を調査、リスク低減に向けた具体的な取り組みの方向性を策定しました。

本プロセスを通じ顕在化が直ちに懸念される人権課題は特定されませんでしたが、人権リスク低減に向けた取り組みを今後も継続していきます。

なお本プロセスの状況及び評価結果については、サステナビリティ推進委員会にて報告しております。

情報セキュリティリスク

情報セキュリティ対策の統括責任者をCSOとし、当社の情報セキュリティポリシーに基づき、下記の施策などを通じて、情報セキュリティリスク管理を実施しています。なお、CSOは統合リスク委員会に参加し、当社のサイバーセキュリティ戦略を継続的に監督しています。

- 1セキュリティガイドラインの展開

豊田通商グループ標準の情報セキュリティ管理ガイドライン(All Toyota Security Guideline、以下ATSG)をグローバルに制定・展開し、各社対応状況の可視化と内部監査による継続的な改善を実施しています。

ATSGはISO 27001/27002、NIST(米国立標準技術研究所)サイバーセキュリティフレームワーク、経済産業省サイバーセキュリティ経営ガイドラインなどに基づき、取り組むべき対策として、組織的管理策、人的管理策、技術的管理策、物理的管理策のほか、事件・事故発生時の対応体制の整備を定めており、さまざまな観点からの情報セキュリティ確保につなげています。日増しに高度化するサイバー攻撃等のリスクに対応すべく、ATSGの定期的な見直しを実施し、併せてグループ各社の管理能力の向上に努めています。 - 2グループ標準セキュリティ管理システムの展開

ガイドライン遵守を効率的かつ均質に推進するために、グループ標準セキュリティシステムを構築し、グローバルに展開・運用管理しています。

ネットワークセキュリティ、メールセキュリティ、PCセキュリティなどの主要なIT機能が標準化されており、脆弱性を分析・検知する仕組みをグローバルに構築。今後も適宜機能拡張していきます。また、SOC(セキュリティオペレーションセンター)を通じて、グローバルでサイバー攻撃を監視し、マルウェア感染や不正アクセス、データ漏洩などの脅威に迅速に対処しています。 - 3サイバー攻撃への対応体制の構築

サイバー攻撃対応体制(Computer Security Incident Response Team)を構築し、定常的な脅威情報の収集・分析とグループ標準セキュリティシステムによる監視活動によって、セキュリティ事故発生リスクを低減するための予防活動を実施しています。

情報漏洩など重大インシデント発生時には、全社的な緊急連絡報告の仕組みであるBad News First & Fastに従い、担当窓口への報告を義務付けています。

セキュリティ事故発生時の被害を最小化するために、グループ各社との連携・支援体制を整備し、影響範囲の特定、対策、再発防止を速やかに実行できる環境づくりに努めています。

違反が認められる場合には、社内規程「機密情報&個人情報管理規程」に基づき、適切な処分を検討します。 - 4社員教育の実施

海外を含む豊田通商グループ全従業員に対し、e-ラーニングなどによる社員教育を通じて情報管理・情報セキュリティの重要性について周知徹底を行うとともに、定期的なセキュリティ訓練を行い、当社の情報資産に関わる全員が、情報セキュリティリテラシーを持って業務を遂行できるよう、教育・訓練を義務付け、継続して行います。

コンプライアンスリスク

コンプライアンス・危機管理部を設置し、グループ全体のコンプライアンス体制を強化することで、法令遵守の徹底等コンプライアンス意識の向上を図っております。

労働安全衛生および環境保全に関するリスク

管理規程あるいはガイドラインを整備し、リスクの適切な把握と管理を実施しています。

環境リスク管理

当社グループの事業体は、豊田通商グループ環境方針に基づいて運用されています。既存の事業体については、設備ごとの環境汚染リスク度と、作業現場の管理レベルを定量評価し、環境汚染リスクの低減に取り組んでいます。また、環境法令の順守評価を半年ごとに実施し、さらに内部監査、外部審査で重点課題の法令順守状況をダブルチェックしています。

カントリーリスク

カントリーリスクが高い国における案件については、貿易保険等によりリスクを低減することに努めております。また、最大想定損失額であるリスクアセットを国ごとに把握し、各国ごとに定めた上限値の範囲内に抑えることで、特定の地域または国に対する集中の是正に努めております。

危機管理

海外危機管理

2013年1月に発生したアルジェリアでのテロ事件を受け、同年4月に専門組織として人事部内にセキュリティ対策室を設置。現在はコンプライアンス・危機管理部の危機管理・BCM推進室が、海外赴任者、帯同家族を対象とした「海外赴任前説明会」に加えて、海外特有の危険を実際に体験する訓練も実施しています。

- 1海外経験の浅い若手社員を対象に「海外出張時『基本動作』確認講習会」

- 2ハイリスク国の駐在員を対象に「テロなどへの対処訓練」また、セキュリティ情報の収集・分析強化を行い、海外危機管理ホームページを通じて、国内外のグループ社員に情報発信しています。医療面では、海外滞在先から電話による医師への医療相談や緊急医療搬送などに24時間365日対応する体制を敷いています。

事業継続

豊田通商グループではコンプライアンス・危機管理部の危機管理・BCM推進室を中心に、BCM(Business Continuity Management)体制を構築しています。

豊田通商のBCP(事業継続計画/Business Continuity Plan)は地震、台風などの自然災害、テロ、パンデミック、サイバー攻撃など、あらゆるリスクを考慮したオールハザード型のBCPで、国内外210事業で策定しています。具体的には「豊田通商グループ事業継続基本方針」に従い、社員が出社不可、本社が入館不可、長期停電、IT使用不可など重要な経営資源が使用不可になった場合のシナリオを想定し、事業を中断させない、もしくは中断したとしてもできるだけ早急に復旧させるための対応計画を策定しています。策定した対応計画に基づき、毎年9月と3月に大規模地震を想定した災害対策初動訓練を実施しています。また、BCPを策定した事業の事例集や定期的にニュースレターを日本語と英語で発行するなど、グローバルで活動する社員に対する啓蒙・啓発活動も実施しています。適切な管理体制を維持できるよう策定したBCPに基づき、定期的に演習と改善を行い、PDCAサイクルを回し、継続運用しています。

豊田通商グループ事業継続基本方針

- 1従業員と家族の安全を最優先する。

- 2有事の際でも地域・社会との共存共栄の理念を忘れず、従業員が自発的に社会的責任を遂行する。

- 3想定されるリスクを予防するとともに、有事の際にはチームパワーを最大化して迅速な復旧に取り組み、顧客への影響を最小化し、事業継続を目指す。

- 4教育・訓練を通じて事業継続方針を全役職員に周知徹底し意識の向上を図るとともに、継続的改善を行うことで、現地現物現実に則った事業継続マネジメント(BCM)に取り組む。

紛争鉱物への対応

コンゴ民主共和国(DRC)及び周辺9か国で採掘される鉱物資源が、人権侵害・環境破壊などを引き起こしている武装勢力の資金源となっていることが全世界で懸念されています。米国上場企業を中心にグローバルにサプライチェーンをさかのぼり、これらの紛争鉱物が含まれていないか確認する調査が2013年から毎年実施されており、当社もサプライチェーンの一員として、積極的に調査に参加しています。

投資サイクルマネジメント

基本的な投資の考え方

当社では、短期的な利益を狙うのではなく、中長期的に事業を育て、当社グループのバリューチェーンの拡大・強化につながるような戦略的投資を基本としています。全社方針を踏まえた営業本部方針の協議、投資パイプラインの策定を通じ、「豊田通商ならでは」の強みを発揮できる事業に経営資源を集中しています。

一定額を超える投資案件は戦略性・優先順位付けを投資戦略会議で協議し、推進可否の見極めを行っています。投資検討段階では、コーポレート部門が専門的観点で事業計画を検証してリスク評価と低減策の協議・意見出しを行い、投融資協議会・委員会の議論を経て最終的な機関決定に至ります。重要投資案件では、営業本部とコーポレート部門が協働する推進体制を組み、課題解決に取り組んでいます。

また、投資意思決定の迅速化を目的に、一定の条件や金額的重要性に応じた決裁権者の設定や国内外の一部の関係会社への決裁権限の委譲を進めています。

資本効率・資本コストを意識した仕組み

当社は経営管理指標としてROICを導入し、投資案件審議のKPIとしても採用することで、投下資本から生まれるリターンの効率性を強く意識しています。3つのValue「Core Value」「Social Value」「Nature Value」においては領域毎にターゲットを設定し、それぞれROIC15%以上、10%以上、5%以上を目指しています。また、中期経営計画(2026年3月期~2028年3月期)では、ROE15%以上を定量目標としており、収益性・資本収益性の向上に向けて、取り組みを進めています。

さらに、投下資本(使用資金)に求める期待収益率(使用資金コスト率)を超えた付加価値を測る独自の指標であるTVA(Toyotsu Value Achievement)を活用し、本部や事業部門の業績や投資効果をモニタリングしています。株主資本と負債のコストの加重平均である使用資金コスト率は、資産効率改善や利益拡大を通じたTVAの良化がROE目標達成に結びつくよう設計しています。また、カントリーリスクに応じた調整を加えることで、グローバルな当社事業に応じた目線を設定しています。

経営資源の最適配分に向けては、競争優位性と成長期待を基に事業を4象限に分類して再構築事業の見直しを進め、「やめる事業の見極め」「低収益会社の削減」の取り組みを加速しています。