労働安全衛生

豊田通商グループ「安全衛生方針」

豊田通商グループは、マテリアリティに「安全とコンプライアンスの遵守をビジネスの入り口とし、社会に信頼される組織であり続ける」を掲げており、また労働安全を全社で最も注力すべき10のリスク項目の一つに定めていることから、グループ社員のみならず、契約社員、取引先、投資先、その他関係者の労働安全衛生の確保が最重要である、という認識を持ち、以下で掲げる「グループ安全衛生方針」に基づき活動しています。また、労働安全衛生環境の不備により社内外ステークホルダーの活動が影響を受ける場合は、関係者に対し本方針に基づくカイゼンを働きかけていきます。豊田通商グループ安全衛生方針は、代表取締役社長の承認を得ています。

豊田通商グループ会社は、企業倫理の観点から社員の安全と健康は、企業経営の基盤と認識し、業務活動と一体化された安全で働きやすい職場環境を確保するよう安全衛生活動を実施する。

- 1安全と健康の確保を図るには良好なコミュニケーションが必要と認識し、トップは社員との協議を尊重する。

- 2安全衛生関係法令、客先構内作業業務要領などを尊重するとともに、必要な自主基準を設け安全衛生管理のレベル向上を図る。

- 3労働安全衛生マネジメントシステムを利用し、継続的な改善ならびに維持に努め安全衛生水準の向上を目指す。

- 4グループ全社的な安全衛生活動の推進のため、組織体制の整備、責任所在の明確化を図る。

- 5快適かつ健康的な職場の形成を進めるため、全社員に対し安全衛生確保に必要かつ充分な教育・訓練を実施する。

2025年6月20日

取締役社長 今井斗志光

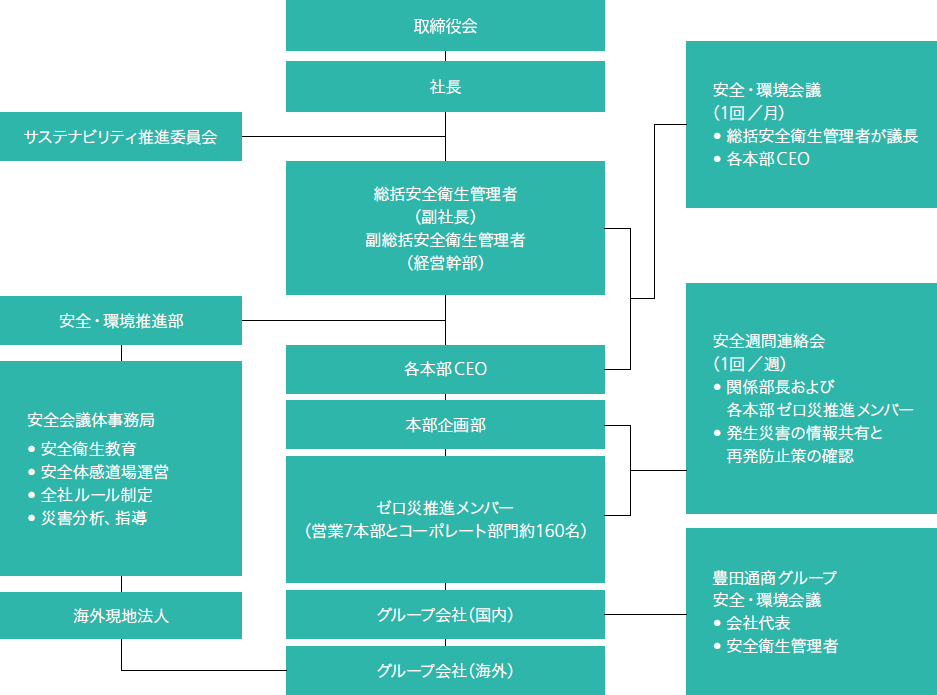

安全衛生管理推進体制

安全衛生各種会議

「安全週間連絡会」と「安全・環境会議」を中心に、安全情報の共有と安全意識の向上に努めています。

豊田通商では週1回、各本部のゼロ災推進メンバーを中心に、関係者が出席する「安全週間連絡会」を開催しています。

また、全社を横断する会議として、副社長が議長を務め、本部役員(各本部CEOおよびゼロ災担当役員)が出席する「安全・環境会議」を毎月開催し、情報の共有とトップの安全意識の高揚を図っています。

取締役会の監督のもと、安全衛生担当であるCHRO(Chief Human Resources Officer)を議長として「安全衛生委員会」を月一回開催し、社員の安全衛生環境に関する協議を行っており、健康と安全に関するリスクについて、その重要性に基づき取締役会に報告する制度をとっています。「安全衛生委員会」には労働組合役員も従業員代表として参加し、従業員の健康推進や働きやすい環境について議論しています。

豊田通商グループ・サプライヤーでの安全衛生推進活動

豊田通商では、1985年に安全管理室、2001年に環境安全推進部を設置し、安全推進部の名称変更を経て2010年に現在の安全・環境推進部になってからも災害の撲滅・未然防止と安全文化の構築に取り組んできました。工場安全診断、労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)、リスクアセスメントなどの活動を通して、国内外のグループ会社の安全管理活動を推進しております。また全世界共通の安全ルールである「TOYOTA TSUSHO GLOBAL SAFETY STANDARD」のグローバル展開にも力を入れております。

リスクアセスメントは、新規作業の発生時、作業の変更時、類似災害を防止する目的でのテーマ毎、新規設備の導入時など、随時実施しています。

労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)においては、2022年度から「ISO45001」に準拠した内容に改訂いたしました。

国内外の事業拠点に対し、経営トップや各営業本部のトップが自ら現場を訪問し、「工場巡視」や「工事安全立会」を実施しています。さらに管理体制や安全衛生委員会の活動状況、年間活動計画の推進状況などを確認、災害を未然に防止するための「リスクアセスメント」を実施するとともに、課題の抽出と対策を行うPDCAサイクルを回す事で、安全衛生管理レベルの向上に努めています。

豊田通商グループでは安全衛生管理対象会社の385社のうち、約4%に当たる15社が労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格である「OHSAS18001」「ISO45001」の認証を受けております。

豊田通商と国内グループ会社の労働安全衛生の活動共有とレベル向上を目指し「豊田通商グループ安全・環境会議」を設置しています。同会議は毎年8月に実施され、豊田通商副社長が議長を務め、国内グループ会社の代表取締役が参加するもので、2024年8月の会議では71社から計299名が参加しました。

また、豊田通商では国内外の事業拠点に対し、労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)に基づき、経営トップや各営業本部のトップが自ら現場を訪問し、「工場巡視」や「工事安全立会」を実施しています。さらに管理体制や安全衛生委員会の活動状況、年間活動計画の推進状況などを確認、災害を未然に防止するための「リスクアセスメント」を実施するとともに、課題の抽出と対策を行うPDCAサイクルを回す事で、安全衛生管理レベルの向上に努めています。

海外グループ会社についても、安全の方針・理念(ANZEN-FIRST)を共有した上で、各国の法規に対応した安全衛生活動を推進しています。また、2012年度から「全世界共通の安全文化の構築」を目指して「GLOBAL SAFETY MEETING」を開催しており、第13回目となる2024年度はタイで開催し、現地参加及びZoomで繋ぐハイブリッド形式にて22カ国約100名が参加し、「2030年安全ビジョン」「今期の災害分析」「OSHMS」「火災・爆発防止活動」「リスクアセスメント」の各テーマについて活発な討議を重ねたほか、フランス・ブラジル・インド・シンガポール・フィリピン・マレーシアから現地参加した11人が、タイの3社を訪問して現地現物で学びました。

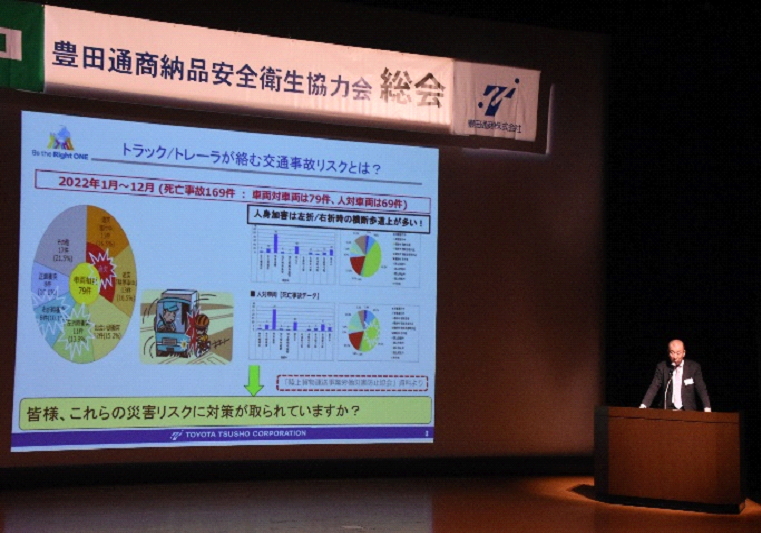

サプライヤーについては、設備工事関係の「豊田通商豊田安全衛生協力会」と、輸送・納品関係の「豊田通商納品安全衛生協力会」で、協力会社各社の無事故無災害と安全衛生管理向上を推進しております。会員会社は両会を合わせて600社を超え、総会・安全大会・研修会などを通して安全意識の向上に努めています。

具体的には、「指導員研修会」、「ドライバー研修会」、「フォークリフト研修会」などの各種安全衛生教育や、安全衛生に関する講演会を開催し、会員会社の安全衛生活動を支援しており、2024年度の指導員研修会は51社から93名、フォークリフト研修会は4回実施し延べ23名が参加しました。

また、発注工事における請負会社に対して、『構内作業仕入先安全基準』を開示し、請負業者作業員に対する教育および、安全ルールの遵守を求め、安全パトロールの実施と共に請負業者に対しても安全な作業環境の確保に努めています。

火災・爆発の防止においては、トップによる「火災・爆発未然防止方針」に基づき、自己点検シートを国内外385社に展開し、各個社の課題抽出および火災・爆発防止策に活用しています。

労働災害発生件数・休業災害度数率

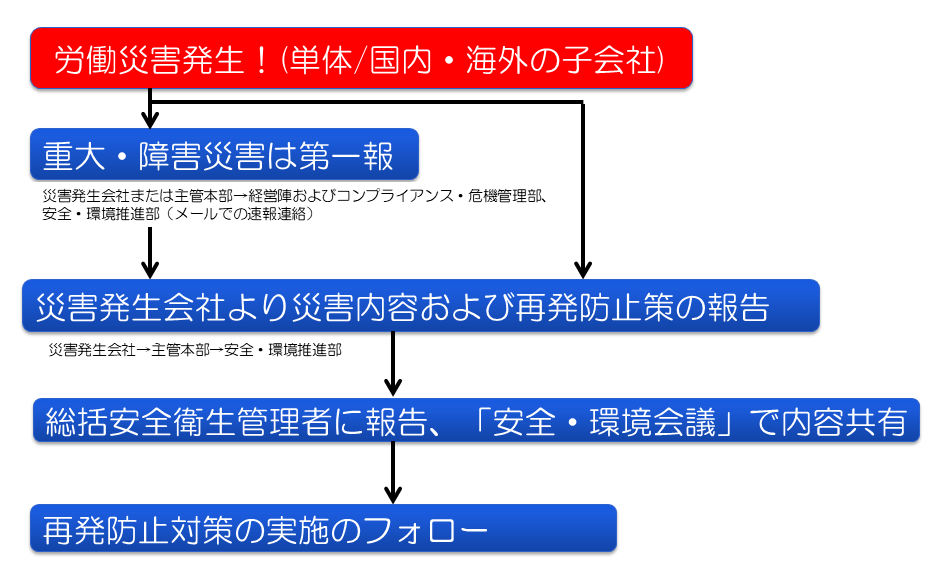

当社グループでは、緊急事態発生時の連絡体制と対応方針について、緊急時対応要領(通達)を定め、コンプライアンス・危機管理部および関係部署と共に適時、適切に対処しています。

また、「豊田通商グループ労働災害報告基準」を定め、グループ内で発生した労働災害は災害報告システム(ASIST※)を通じ、遅滞なく報告されており、災害発生の真因分析・再発防止対策は、全ての部署に展開され、類似災害発生の未然防止に役立てております。

- ※ASIST:労働災害、災害対策報告および情報の共有を行う豊田通商グループ内システム

「日々の弛まぬ安全活動の結果がゼロ災害に結び付く」との考えのもと、前年度災害内容の分析に基づいた具体的な活動に落とし込み、「労働災害ゼロ」の目標達成に向けた安全衛生活動に取り組んでいます。

死亡災害ゼロ、障害災害ゼロ、休業災害ゼロを目標に、発生状況のモニタリングをしています。2024年度(2024年4月~2025年3月)は重大災害0件、障害災害3件、休業災害64件の労働災害が発生致しました。海外で発生した3件の障害災害は挟まれ・巻込まれと重量物に起因した災害だったため、設備の異常処置対応についての再点検、作業手順の見直しによる再発防止対策、災害からの学びをグローバルに豊田通商グループの第一線の現場に周知徹底することにより、類似災害の再発防止に努めています。

| 目標値 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | ||

| 労働災害件数 (休業以上) |

0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 内正規社員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 内契約社員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 死亡者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 内正規社員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 内契約社員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 休業災害度数率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- ※正規社員…正規雇用の従業員 契約社員…嘱託、パートタイマー、アルバイト、派遣社員

| 目標値 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | ||||||||||

| 国内 | 海外 | 合計 | 国内 | 海外 | 合計 | 国内 | 海外 | 合計 | 国内 | 海外 | 合計 | ||

| 労働災害件数 (休業以上) |

0 | 9 | 72 | 81 | 19 | 88 | 107 | 25 | 65 | 90 | 12 | 55 | 67 |

| 内正規社員 | 0 | 7 | 67 | 74 | 8 | 86 | 94 | 10 | 62 | 72 | 7 | 50 | 57 |

| 内契約社員 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 2 | 13 | 15 | 3 | 18 | 5 | 5 | 10 |

| 死亡者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 内正規社員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 内契約社員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 休業災害度数率 | 0.00 | 0.35 | 0.72 | 0.61 | 0.60 | 0.73 | 0.70 | 0.77 | 0.50 | 0.55 | 0.36 | 0.42 | 0.41 |

当社単体の休業災害は無し

- ※休業災害は休業1日以上を記載。

- ※正規社員…正規雇用の従業員 契約社員…嘱託、パートタイマー、アルバイト、派遣社員

集計範囲:豊田通商及びアフリカ本部含む国内外主要連結子会社計385社 - ※2024年労働災害休業度数率(厚生労働省2024労働災害動向調査の概況より)

全国平均値 : 2.10%

業界平均値(事業規模100人以上の卸売業・小売業対象) : 2.60%

第三者認証

上記のパフォーマンスデータの一部はLloyd’s Register Quality Assurance(LRQA)による第三者認証を受けています。

労働安全衛生に関するデュー・デリジェンス

投資事業工事の労働安全衛生審査を計画段階で実施しています。

工事が付帯する投資事業のうち、出資率が50%以上のものについては、新規・既存事業のリスク評価に労働安全衛生基準を明記し、計画段階から工事施工サイクルを監査することで安全管理体制を構築しているかを確認し、労働安全衛生リスクの低減に努めています。

安全推進室は、無事故・無災害で工事を完了するために、5つの安全施工サイクルが順調に機能するよう、発注者としての「安全配慮義務」に努めています。

- 1新規入場者教育

- 2作業指示の実施とKY(危険予知)の実施

- 3安全パトロール

- 4安全ミーティング

- 54S(整理・整頓・清潔・清掃)

安全衛生教育

豊田通商グループは、安全管理の原点は「人づくり」であるとの考えに基づき、グループ社員はもちろん、サプライヤーをも対象として「豊田通商グループ安全衛生方針」に従った各種安全衛生教育を実施しています。

豊田通商においては、従業員に対して安全衛生方針の説明と安全衛生管理の基本教育を行い、すべての社員に安全教育(E-Learning)、全社員参加の「2S(ひまわり)活動」の他、社内イントラネット「ANZEN-NET」にて活動方針、災害事例や好事例の紹介、安全教育動画など各種情報を国内外に発信しています。

2024年度は単体社員に対し、オフィス安全に関するE-Learningを行い、2,021人が受講しました。 その他の個別研修では、新入社員研修で70人、キャリア社員導入研修で52人、海外赴任前教育で176人、安全体感道場で235人の受講がありました。

国内子会社に対しては、安全管理者になるための安全管理者選任時研修や、作業現場で指揮監督する職長になるための職長教育などの法定教育を定期的に実施することで、現場の安全衛生意識向上や災害防止に努めております。2024年度は安全管理者選任時研修に66人、職長教育に100人、安全体感道場に352人が受講しました。

これら安全衛生教育を指導する講師は、豊田通商グループの事情を理解し、現場に即した対応ができるよう社内で育成されており、厚生労働省が認定する安全衛生教育の講師資格である「RSTトレーナー」や、トヨタグループの安全衛生責任者教育講師資格である職長教育講師資格「全豊田作業責任者専門講師」の資格を保有しています。

また安全啓蒙ポスターやSTOP6災害*を防ぐ「18の鉄則」、及び過去の災害事例などを国内外の安全衛生関係者やグループイントラネットなどを経由して、グローバルに現場第一線に情報提供し、災害防止に役立てています。

サプライヤーに対しては安全衛生教育を実施し、サプライチェーン全体での安全確保に努める活動として、「豊田通商納品安全衛生協力会」、および「豊田通商豊田安全衛生協力会」にて、物流納品業者や工事関係者の方々に各種教育を定期的に実施しております。2024年度は外部講師による安全衛生講話を行う「トップ層研修会」にサプライヤー339社から400人、安全体感道場に取引先各社から131人が参加しました。

海外子会社においては、職長に対する教育メニューを立ち上げ、グローバルな安全衛生人材育成を開始したほか、海外安全スタッフ25人が安全体感道場研修を受け、現地での安全衛生教育の拡充に努めています。

海外子会社においては、各社の安全スタッフが現場の職長に対する教育を展開しています。また、2024年度は海外安全スタッフ37人が安全体感道場研修を受講し、現地での安全衛生教育の向上に努めています。

- ※STOP6災害:「挟まれ・巻き込まれ」「重量物による接触」「車両との接触」「墜落・落下」「感電」「高熱物との接触」の6つの災害

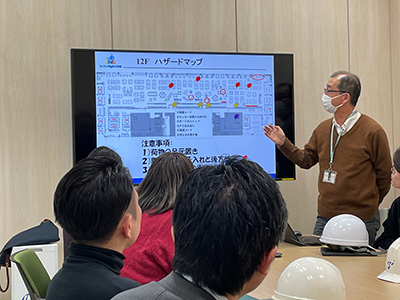

1. 安全体感道場

危険体感から怖さを体で覚え、危険への感受性を高めるとともに実践的な安全管理を遂行できる人財を育成するため、2009年に安全体感道場を設立しました。「挟まれ・巻き込まれ」など一つ間違うと重大災害につながる可能性が高い災害 (STOP6災害※) を中心に、60種類の体感メニューとVR技術を活用した教育ツールで、グローバルでの豊田通商グループ社員のみならず取引先企業にも幅広くご利用いただいております。

2024年度は755名が利用し、設立からの延べ利用者数は11,871人となりました。

- ※STOP6災害:「挟まれ・巻き込まれ」「重量物による接触」「車両との接触」「墜落・落下」「感電」「高熱物との接触」の6つの災害

2. オフィス安全体感教室

商社として事務所内での業務が多いことも鑑み、2016年度より「オフィス安全体感教室」を開講し、事務所で働く上での社員の安全意識向上にも取り組みを始めています。2023年度はグループ会社社員も含め約100名が受講し、これまでの受講者数はグループ会社社員も含め1000名以上になります。

3. 重大災害を忘れない

毎年、グループ会社で重大災害が発生した日に「重大災害を忘れない/Fatal Accident Memorial」を行い、災害撲滅の思いを新たにしています。

4.安全衛生情報の発信

豊田通商グループでは、2009年よりグループ内イントラネット (ANZEN-NET) にて安全衛生情報を発信しており、定期的にデザインの変更や内容の充実を図っています。また2016年より「ASIST*」と呼ばれる災害報告のワークフローシステムを導入し、グローバルに関係者間の情報共有を進めています。

また、名古屋本社内に「ゼロ災コーナー」を設置し、豊田通商グローバルでの安全活動の拠点としています。

- ※ASIST:Accurate Safety Information System for Toyotsuの略

5. グローバル安全表彰

毎年グループ会社の無災害継続期間、顕著な安全衛生活動の取組みを評価し表彰する事により、グローバルな安全意識の向上と活動へのモチベーション維持を図っています。

豊田通商グループ「健康宣言」

豊田通商グループは、グローバルな舞台での事業経営・創造を通じて地域社会の発展に貢献するため、社員をHuman Capital “人的資本”と捉え、持続的にその価値を高める取り組みを進めています。2017年10月に経営トップより「豊田通商グループ健康宣言」を行い、健康経営に取り組んできました。従業員一人ひとりが6つのマテリアリティを意識して事業活動に取り組むべく、健康経営をさらに強化し、今後も社内外に向けて、当社の健康経営を推進する決意を継続して発信していきます。

豊田通商グループ 健康宣言

従業員の心身の健康は、会社の一番の財産です。

豊田通商グループは、従業員の多様性を尊重し、受容しながら、

誰もが安心して働ける職場環境の中、一人ひとりがいきいきと活躍し、

より良い仕事で社会に貢献することで、企業理念を実現し、価値創造企業となることを宣言します。

取締役社長 今井 斗志光

健康経営のための3つの指針

豊田通商グループは、健康保持・増進に関する取り組みは、社員のエンゲージメント向上や組織の活性化に寄与、結果として企業の生産性向上につながるという考えの下、一人ひとりが自立的に自身の健康を保持・増進する「ヘルスリテラシーの向上」を最重要課題と定め、下記3つの指針の下、健康経営に取り組んでいます。

従業員の健康

豊田通商グループは、グローバルな事業活動を展開していることを鑑みつつ、従業員が健康への意識と知識を持ち、自立的に自身の健康の保持・増進ができること、また、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)に基づき、一人ひとりが、さまざまなライフステージ・ライフイベントに向き合い、自身の健康課題に取り組むことができるようサポートします。

職場活力の向上

豊田通商グループは、多様な人財が、互いの違いを尊重しそれを積極的に活かすDE&Iに基づき、メリハリのある、柔軟な働き方を可能とする職場環境づくりとともに、組織階層を超えた対話を促す仕掛け等を通じて、自ら主体的に考え、自律・自立的に行動できる人財が自らを高め続け、それら多様な人財が知恵を出し合い、共創・協働することで、多様なアイデアやシナジーを生み出す組織づくりを進めていきます。

社会への貢献

豊田通商グループは、グローバルな舞台で活躍する従業員一人ひとりが、心身ともに健康で、エンゲージメント高く活躍し、世界各地での健全なビジネスや企業活動を通じて、かけがえのない未来のため、豊かな社会づくりに永続的に貢献していきます。

豊田通商 健康経営の取り組み

2025年3月、豊田通商は東京証券取引所の上場会社の中から、社員の健康管理を経営視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業を選ぶ「健康経営優良法人2025(ホワイト500)」に選定されました。

今後も従業員一人ひとりがいきいきと働ける職場の実現を通じ、企業の持続的成長につなげていきます。

健康経営戦略

豊田通商では、従業員一人ひとりの心身の健康の増進による人財の質と量の確保、また、いきいきと働ける環境づくりを通じて、多様な人財が身体的・精神的・社会的に健康であるウェルビーイングを実現することを目指して健康経営を推進しています。

多様な人財のウェルビーイングを実現することが、未来の社会づくりに貢献する「People Company Toyotsu」の実現という経営方針に繋がることを健康経営戦略として明確に掲げ、中期目標を設定しています。

- 生活習慣病やメンタル不調、感染症、がん罹患それぞれに施策・セミナー等実施を通じた未然防止施策

- 定期健康診断、各種面談、精密検査の受診勧奨、保健指導、又は健康保険組合実施による特定保健指導受診勧奨等を通じた 生活習慣改善、心的負担低減やセルフケアに向けたサポート

これらを通じて、従業員のヘルスリテラシー向上を図り、いかなる環境でも自立的に自身の健康保持増進活動を行えるようサポートします。

また、在宅勤務制度やフレックスタイム制度など働く場所・時間に関する制度や仕事とライフイベントの両立支援などを通じて、メリハリある、柔軟性を持った働き方を促進するとともに、ワークエンゲージメント向上や組織の活性化、DE&Iを実践することで、より良い未来に向けた進化をリードする、多様な人財を活かすための仕組みづくりに取り組んでいます。

戦略マップの運用上、特に重視している指標と中期目標は下記の通りです。

| 指標 | 2027年度末 達成目標 |

備考 |

|---|---|---|

| KGI:プレゼンティーズム | 32.0 | WHO-HPQにて測定 |

| KGI:ワークエンゲージメント | 2.7 | 新職業ストレス簡易調査票 ワークエンゲージメントに関する2項目を測定 |

| KPI:健康チャレンジ8 | 6.0 | 8つの健康習慣の実践数をアンケートにて調査 |

| KPI:ヘルスリテラシー | 19.0 | CCHL尺度を用いて測定 |

| KPI:感染症対策 | 在職死亡者数ゼロの継続 |

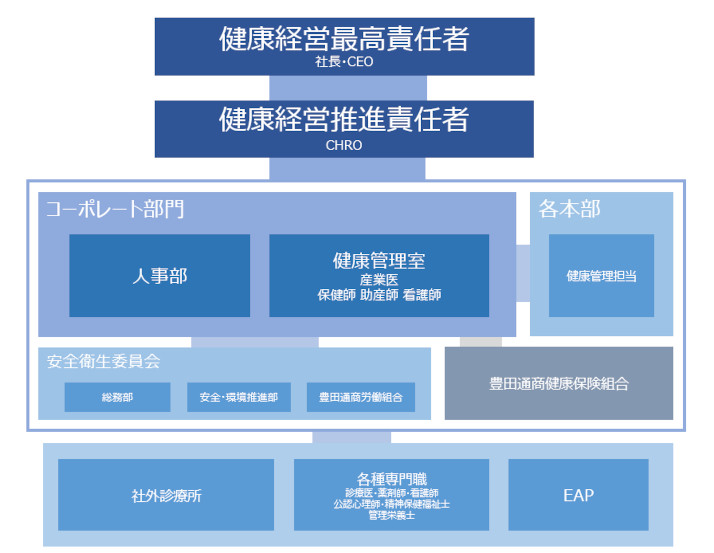

健康経営 推進体制

最高責任者を取締役社長、推進責任者にCHRO(Chief Human Resources Officer)を任命し、人事部、健康管理室、健康保険組合が共同し、定期的な会議を開き、下記の体制で健康経営を推進しています。

また、安全衛生担当であるCHROを議長として「安全衛生委員会」を月一回開催し、社員の安全衛生環境に関する協議を行っており、健康と安全に関するリスクについて、その重要性に基づき取締役会に報告する制度をとっています。「安全衛生委員会」には労働組合役員も従業員代表として参加し、従業員の健康推進や働きやすい環境について議論しています。

健康経営取り組みによる各種数値

| 2019 年度 |

2020 年度 |

2021 年度 |

2022 年度 |

2023 年度 |

2024 年度 |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||

| 精密検査受診率 | 94.9% | 97.1% | 95.6% | 87.9% | 85.9% | 90.9% | ||

| がん検診 受診率 |

胃がんリスク検診(ABC検診) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

| 大腸がん検診(便潜血) | 92% | 93.8% | 94.3% | 93.9% | 94.9% | 92.4% | ||

| 治療率 ※1 | 血圧 | 90.2% | 90.3% | 95.1% | 98.2% | 93.6% | 95.2% | |

| 血糖値 | 78.3% | 83.8% | 96.3% | 98.8% | 96.1% | 96.1% | ||

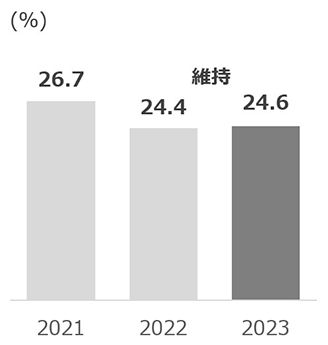

| 肥満者率 | BMI25 以上 |

全年代 | 23.4% | 23.6% | 22.9% | 24.1% | 22.9% | 24.2% |

| 40歳未満 | 17.3% | 17.2% | 16.3% | 18.4% | 17.5% | 17.7% | ||

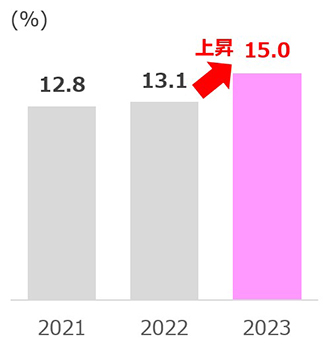

| 喫煙率 | 合計 | 20.8% | 18% | 17.5% | 17.0% | 16.8% | 16.3% | |

| 男 | 29.9% | 25.8% | 25.2% | 23.8% | 23.8% | 23.1% | ||

| 女 | 3.1% | 2.2% | 2.3% | 2.6% | 2.7% | 2.8% | ||

| 運動習慣者比率 ※2 | 46.2% | 45.4% | 47% | 53.2% | 55.1% | 57.2% | ||

| 「睡眠により十分休養が取れている」者の割合 | 66.5% | 75.5% | 76.5% | 71.0% | 68.4% | 67.4% | ||

| 朝食摂取率 ※3 | 74.9% | 76% | 74.9% | 73.1% | 73.1% | 74.6% | ||

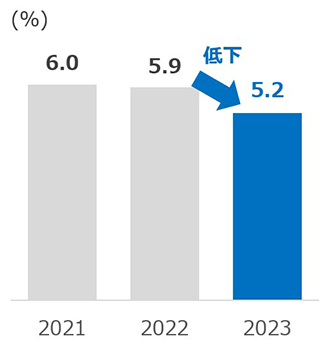

| ストレスチェック受検率 | 88.4% | 97.2% | 98.5% | 99.0% | 98.0% | 98.1% | ||

| 高ストレス者率 | 8.4% | 5.3% | 7.9% | 9.0% | 8.6% | 8.9% | ||

| 長時間労働 | 50Hを超える時間外労働勤務の発生率 | 2.53% | 2.58% | 3.81% | 3.55% | 3.43% | 4.62% | |

| 過重労働者産業医面談対象者の面談実施率 ※4 | 93.5% | 94% | 95.1% | 83.8% | 80.8% | 86.5% | ||

| 年次有給休暇取得率 | 65.8% | 52.8% | 57.0% | 66.1% | 62.5% | 64.9% | ||

| 感染症セミナー | 累積人数 | 2,600人 | 2,600人 | 2,629人 | 3,424人 | 3,590人 | - | |

| 参加率 | - | - | - | - | - | 81.7% | ||

| アブセンティーズム(連続して7日以上私傷病で休んだ者の損失割合) ※5 | 身体 | 0.21% | 0.12% | 0.19% | 0.25% | 0.38% | 0.23% | |

| メンタル | 0.33% | 0.28% | 0.48% | 0.51% | 0.61% | 0.41% | ||

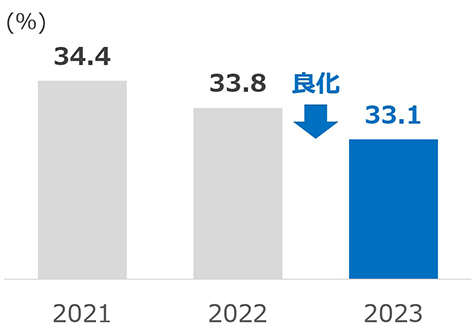

| プレゼンティーズム(WHO-HPQ) ※6 | - | 35.4 | 34.4 | 33.8 | 33.1 | 32.6 | ||

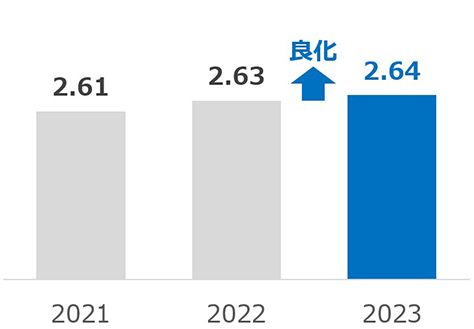

| ワークエンゲージメント ※6 ※7 | 2.61 | 2.65 | 2.61 | 2.63 | 2.64 | 2.66 | ||

| 特定保健指導実施率 | 39.8% | 32.2% | 51.8% | 62.8% | 67.5% | 集計中 | ||

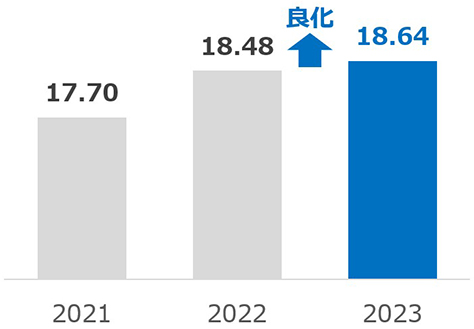

| ヘルスリテラシー ※8 | - | - | 17.70 | 18.48 | 18.64 | 18.71 | ||

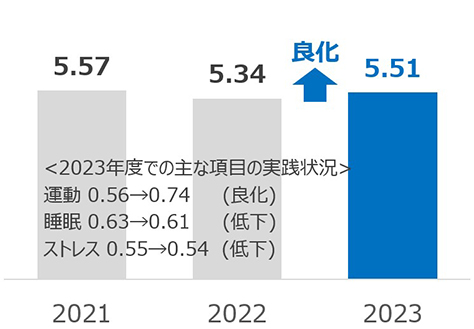

| 健康チャレンジ8 平均実践数 | - | - | 5.57 | 5.34 | 5.51 | 5.50 | ||

- ※1治療対象者のうち治療を受けている者の割合

- ※2「1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2日以上1年以上実施」または「日常生活において歩行または同等の身体活動を1日1時間以上実施」に「はい」と回答した者の割合

- ※3「朝食を抜くことが週に3回以上ある」に「いいえ」と回答した者の割合

- ※4法定面談基準対象者は100%実施

- ※5対象人数:対象年度3月1日時点の在籍人数、2024年度は3,603人

- ※62024年度 国内勤務者 測定人数:2,975人・回答率:98.1%

- ※7新職業ストレス簡易調査票 ワークエンゲージメントに関する2項目を測定(最低1点~最高4点で高いほど良好を示す)

- ※8Communicative and Critical Health Literacy(CCHL)尺度を用いて測定

総評:中年者とともに若年者においても肥満対策の重要性が増していく中、健康保険組合との連携による特定保健指導の強化に加え、健診結果をビッグデータと予測モデルで分析した「生活習慣病リスクレポート」を用いた肥満指導を行ってきました。ハイリスクアプローチとしてのこれらの施策により、肥満者比率の増加に歯止めがかかり、今後の生活習慣病の予防につながることが期待されます。また、ポピュレーションアプローチとして健康チャレンジ8を導入し、社員全体のヘルスリテラシー底上げを推進してきました。足元では運動習慣者比率の向上など自立的な健康保持増進が進み、プレゼンティーズムも改善されてきています。一方、心理的ストレス蓄積による高ストレス者比率の高止まりが近年の課題となっています。フロアも座席も完全自由な“ノマドデー” 導入による組織間コミュニケーションの活性化、管理職向けメンタルヘルス実践型研修によるラインケア充実などを図り、ワークエンゲージメントを高めていきます。

健康促進施策

1. 従業員の健康

当社では、トヨタグループで推進する8つの健康習慣(適正体重、運動、飲酒、禁煙、朝食摂取、間食、睡眠、ストレス)の改善に取り組む活動『健康チャレンジ8』を導入しています。本活動を通して改善効果が期待できる生活習慣病、メンタルヘルスに加え、がん対策、感染症対策を柱に健康管理に取り組みます。

当社の健康チャレンジ8

8つの健康習慣のうち、実践できている項目を1点とし、8点満点で合計点を集計します。従業員の平均点を算出し、健康経営を総括して評価する指標として健康チャレンジ8のKPIとし、これら8つの健康習慣毎に施策を企画・実施します。当社では『健康チャレンジ8』に加え、従業員一人ひとりが8つの健康習慣の中から課題を1つ選んで『私の健康宣言』を行い改善に取り組んでいます。

2023年度末のアンケートで『私の健康宣言』を達成できたのは49.1%にとどまっており、行動実践の促進を目的に、社員食堂内で健康チャレンジ8の項目に関連するメニューを日替で提供するイベントの開催や、年4回発行している社内報において、健康コラムと従業員参加型で『私の健康宣言』を掲載することで、意識の啓発を行っています。

2024年度末のアンケートでは、社員の9割が健康チャレンジ8の活動を認知し、6割弱がこれを意識した生活習慣への行動に取組めていると回答しています。また、『私の健康宣言』を達成できたのは51.6%と徐々に増加傾向にあります。引き続き、各セミナーに関する周知を幅広く行うとともに、より参加しやすい施策、また開催方法に工夫を重ね、施策参加率の向上と健康習慣の実践に向けた行動変容への促進を図ります。

健康チャレンジ8を通じた当社の健康経営取組みに対する数値

健康チャレンジ8の導入以降、8つの健康習慣に関連するセミナー開催や参加型イベントを通じて、ヘルスリテラシー向上と行動実践のきっかけづくりを実施しています。ヘルスリテラシーは2021年度より計測を開始し、2024年度は18.71と前年を0.07ポイント上回る結果となりました。また、プレゼンティーズム損失割合は32.6と前年より0.5ポイント良化しています。健康チャレンジ8を通じて、従業員の自立的な健康保持増進に向けた土台作りとパフォーマンス向上に対し、徐々に成果を発揮することができています。

健康チャレンジ8の実践数は5.50と前年とほぼ横ばいの結果となりました。特に運動についてはセミナー等を通じ、運動の重要性や効果についての理解を深め、自発的な行動習慣実践への働きかけが進みつつあります。一方、睡眠に関する実践平均が前年を下回る結果となっています。睡眠については従業員の関心も高いため、2024年7月をウェルネス月間と定めて睡眠セミナーを開催し、399名の従業員が受講しました。こうした取り組みを通じ睡眠の質を高めるための情報提供を継続するとともに、フレックスタイム制度や勤務間インターバル制度の活用によるメリハリある勤務を働きかけ、睡眠の量の確保を促していきます。

引き続き、健康チャレンジ8各項目施策による健康習慣への働きかけ継続を通じて、従業員の行動変容への促進と、健康チャレンジ8実践数の維持向上を通じて、従業員一人ひとりの自立的な健康保持・増進のサポートを図っていきます。

*日本人間ドック学会基準を基に 要精密検査 及び 生活習慣改善/治療と判定した割合

2024年度においては、血圧および血糖に関する有所見者の割合は微増、脂質に関する有所見者の割合は減少しており、平均年齢の上昇に伴う影響を受けつつも、若年層を中心に生活習慣病の未然防止に向け、一定の成果を図ることができています。今後も、各種施策やイベント等を通じ、従業員の健康習慣実践のサポートとともに、いきいきと働ける組織・環境づくりを通じて、多様な人財の活躍推進を進めていきます。

豊田通商健康保険組合との連携

40歳以上が対象となる特定保健指導について、健康保険組合と連携し、指導率の向上を目指しています。対象者には個人の健診結果とビッグデータに基づく健診結果予測シミュレーションを活用しつつ、対面での面談に加え、メールやオンライン面談を含む指導機会の多様化を通じ、管理栄養士による保健指導を実施しています。対象者向けに、細やかな受診勧奨と指導継続への働きかけを行い、2023年度の特定保健指導率は67.5%となり、2019年度の39.8%と比較し、生活習慣病の未然防止に向けた二次予防への活動を大きく向上させることができています。今後も指導率向上と対象者低減に向けた保健指導を継続していきます。

肥満対策

肥満に起因する生活習慣病や脳血管疾患や虚血性心疾患の発生予防のため、若年層への早期からの働きかけを重視。40歳未満のメタボ予備軍従業員を対象に、個人の健診結果をビッグデータと予測モデルで分析した「生活習慣病リスクレポート」を用いた保健指導を実施し、対象者の83%から非常に満足・満足と回答を得ています。外食や飲酒の機会が多く、食生活が乱れがちな従業員に向けた管理栄養士による朝食や間食に関するセミナーの開催、動画による情報提供を継続するとともに、社員食堂では、健康チャレンジメニューとしてカロリー控えめで栄養バランスに配慮したメニューを企画・提供や、他社と共同での食事企画等を実施しています。引き続き将来の肥満者抑制に向けて取り組んでいきます。

運動習慣対策

オンラインセミナーや体力測定会などの企画、定期的な情報発信を通して、運動の重要性や効果についての理解を深め、自発的に継続的に運動に取り組む従業員が増えることを目指しています。健康保険組合と協働で達成歩数に応じて途上国の子どもたちへ給食を寄付するチャリティーウォーキングイベントを定期的に開催し、運動を奨励するインセンティブとして、セミナーへの参加、運動実績に応じてポイントを提供する取り組みを開始しました。

健康チャレンジ8とあわせて徐々に成果が現れ、従業員全体の運動習慣者率は向上してきました。達成歩数や運動習慣の分析結果では、イベント参加者の歩数平均が、通常時との比較で19%向上するだけでなく、ストレスチェックのスコア改善やプレゼンティーズムの低減への寄与が確認できました。運動習慣と社会貢献のシナジー効果で従業員のウェルビーイング向上につながる活動として今後も継続していきます。

喫煙対策

喫煙対策のため社内全面禁煙とし、禁煙に取り組む従業員を後押しするため、禁煙外来補助を導入しています。また、禁煙に踏み切れない社員を対象に定期コラム配信や冊子配布などの情報提供に加え、個別で保健師面談による自力での禁煙サポートも実施しています。禁煙継続のインセンティブとして、健康保険組合との協働で健康増進アプリでの非喫煙者へのポイント付与を実施し、アンケート調査では、禁煙達成者の7割が、これら禁煙に対する取り組みが行動変容に寄与し自発的に取り組んだことがわかりました。

2024年度には、男性喫煙率は23.1%、全体では16.3%です。2027年度末までに全体の喫煙率15%未満を目標に、今後もさらなる禁煙取り組みへのサポートを継続していきます。

がん対策

高齢化に伴うがん罹患者の増加を鑑み、産業医または外部機関連携によるセミナー等を通じ、がん予防に対する正しい情報提供を継続、健康保険組合との連携により、人間ドックによるがん検診を推奨しています。また、がんリスクの早期発見及び治療による発症予防のため、定期健診時に全従業員を対象に胃がんリスク健診(ABC検診)を実施し、ピロリ菌が検出された従業員は除菌を完了し、早期発見及び発生予防に至っています。これに加え、40歳以上の全従業員を対象に大腸がん検診(便潜血検査)、科学的根拠に基づいた新たながん検診補助制度を導入しています。

引き続き、がんリスクの早期発見及び治療による発症予防へのサポートを継続していくと共に、がんに罹患した従業員が通院に使える休暇制度や柔軟な働き方を可能とする勤務制度の整備・運用など、安心して治療と仕事とを両立できるような職場環境を整備していきます。

メンタルヘルス

メンタルヘルス対策として、入社や海外勤務などの環境変化によるストレス、海外出張後の時差ボケによるメンタルヘルスの悪化を重視しています。メンタルヘルス不調を未然に防ぐ取り組みとして、新卒入社1年目、2年目、キャリア入社者を対象に、産業医、保健師による面談を行い、セルフケアや社内のメンタルヘルス支援について知ってもらう機会を提供しています。過重労働対策の一環として海外出張の履歴と時間外勤務を組み合わせた当社独自の基準を設け、特別に産業医面談の対象としています。ストレスチェックは海外勤務者も対象に含め、高ストレス者に対しては国内外問わず産業医面談を案内し必要なサポートを提供しています。ラインケア対策としては、管理職向けに組織診断結果に基づく実践型ラインケア研修を開催。セルフケアを促す取り組みとしては全社員を対象にe-learningによるメンタルヘルスマネジメント研修を実施しています。また、従業員だけでなく国内外の家族も気軽にできる外部相談窓口を設けるなど、メンタルヘルスに関する情報やリソースの提供を継続し従業員の心の健康を支えていきます。毎年10月を全社的にコンプライアンス啓発強化月間とし、ハラスメント撲滅に関するe-learning「みんなで”No”ハラスメント」の実施、また2025年度は「ハラスメント窓口担当者向け研修」を実施しました。

女性社員の健康支援

女性社員の就労支援として、生理休暇という名称を「レディース休暇」にあらため、不妊治療にも利用できるよう対象を拡大しています。また、毎年3月の国際女性デーに合わせ、女性特有の健康課題やライフステージの変化を見据えた健康セミナーを実施し、健康保険組合との連携を図り、女性特有の疾患に関する検査(乳がん・子宮頸がんのための婦人科検診、骨密度検査)の補助をしています。

次世代女性リーダー候補者の育成を取り組む過程では、社内外メンタリングの機会を設け、キャリア意識の啓発、視野の拡大、課題対処を支援することで、いきいきと活躍できる環境づくりを進めています。

2024年から、女性特有の健康課題に寄り添いつつ、相談しやすい雰囲気作りを目指すとともに、お互いの違いを認め尊重しあう風土作りの一環として、男女とも相互に理解を深める機会を作り、階層を超えた対話を促すためのe-learningを実施しました。一定期間に渡り動画による提供を進めること、受講促進への働きかけを地道に進めてきました。公開された内容と高い受講率により、お互いを認め尊重する風土作りの契機とすることができました。

| 研修名 | 2024年度受講率 |

|---|---|

| 男女の健康編 | 83.2% |

| 男性の健康編 | 83.1% |

| 管理職編(管理職対象) | 81.2% |

2. 職場活力の向上

いきワク活動

この活動は、室・グループという小さな組織単位で行い、組織の成長のためにメンバー自身がテーマを考え、そこで決めたアクションに全員で取り組むものです。全員が意見を出し合い、メンバーのそれぞれの異なる価値観を受け止めながらの合意形成を大切にすることで自立的・自発的に物事に取り組む意識・風土を醸成することを目指しています。この活動の中から、新しい働き方への取り組みや、新規事業を考えるための勉強会など様々な取り組みが生まれ、職場の活力向上につながっています。またこの活動は関連会社へも展開しています。

上記活動に加えて、エンゲージメントサーベイによる組織状態の可視化や、社員一人一人が情熱を持って活躍するためのワークショップや講演会等を開催しています。

働き方改革

在宅勤務やフレックスタイム制度により働き方を柔軟にする一方で、希薄になりがちな従業員同士のコミュニケーションを活性化すべくオフィス改革等各種取り組みを進めています。社員同士の組織を超えた対話、偶発的な情報交換、教え合う相乗効果などによる、新しい価値創造や当社らしい風土の醸成・継承を狙いとしています。

毎週水曜日を「ノマドデー」としてフロアを跨いだフリーアドレス執務を推進し、就業時間後には食堂スペースを開放し、タテヨコナナメのコミュニケーションを促す「ノマドナイト」を開催しています。

タイムマネジメント

早期退社を促す20時の社内一斉消灯、36協定特別条項上限の段階的な引き下げ、2025年度からは、深夜時間(22時~翌5時)の業務連絡の原則禁止化等、メリハリある働き方の職場風土および従業員意識の醸成を図ることで、長時間労働者の低減、残業削減に一定の効果を出しています。

また、勤務間インターバル制度の導入、月1有休運動により有給休暇取得を推進する等、社員の健康維持や心身への負担軽減、及び生産性の向上に努めています。

3. 社会への貢献

当社では、海外勤務者が世界各地で安心して活躍し、業務を通じて社会貢献できるよう、従業員およびその家族に対し、感染症対策、医療サポートを行っています。

感染症対策

海外勤務者およびその家族に対して、赴任前セミナー、配偶者セミナーを開催し、マラリア等の感染症や現地での健康管理に対する知識を深めています。当社では海外出張・勤務者が多く、社員の健康を守るため、2017年度より海外出張・勤務者の可能性のある従業員を対象に感染症セミナーを開始し、2023年度までに累計 3,590名が受講しました。2024年度にはコンテンツを変更しe-learningによる感染症セミナーを実施し、海外勤務者も含めた3,026人が受講しています。

海外赴任前の産業医面談時にトラベラーズワクチン接種履歴の提出、接種アドバイス、接種履歴のカルテ保管により、トラベラーズワクチンの履歴管理を実施しており、海外勤務者だけでなく帯同家族、海外出張者へも感染症予防ワクチンの積極的な接種を推奨しています。

また、外務省、International-SOS社、Control Risk社等の情報をもとに、国内外の感染症の発生状況について最新情報を出張者や海外赴任者に知らせ、渡航先で必要となる予防接種と共に、海外出張者に対しては、帰国後発熱など症状懸念がある場合に備えた、国内拠点近隣の専門医療機関を周知し、受診の促進を図るなど健康管理のサポートを行っています。

| 研修名 | 研修内容 | 2024年度受講者数 | 2024年度受講者率 |

|---|---|---|---|

| 感染症対策セミナー | 海外勤務/出張先でマラリアなどの感染症や健康管理に関する教育 | 3,026名 | 81.7% |

※配偶者除く

海外勤務者への医療サポート

海外赴任前には、産業医と保健師が赴任予定者全員との面談を実施し、渡航可否判断および渡航前の心身の体調確認を行っています。海外赴任中は年1回の健康診断を義務付け、すべての結果を産業医が確認のうえ、国やエリアによる医療リスクを考慮した注意喚起を一人ひとりに向けて発信し、健康管理上のハイリスク者や高ストレス環境下の勤務者に対しては定期的なオンライン面談を行うなど手厚くフォローをしています。

また、産業医と海外担当者は、実際の勤務環境や衛生環境、医療体制の確認のため、定期的に現地に赴いています。気軽に相談できる窓口として健康管理室や社外EAPのほか、海外のコーポレート拠点スタッフおよび現地での医療アシスタント会社とも連携し、海外で働く従業員およびその家族への医療サポートを行っております。

例えば、サブサハラ・アフリカで深刻な社会問題となっているHIV/AIDSに対して、同地域で働く従業員・家族向けにHIVやマラリアに対する予防、検査、治療を実施しています。アフリカ全54か国で事業を行うCFAO社では、「Health by CFAO」として、開発途上国での有病率が高いHIV、糖尿病、マラリア、高血圧、結核などの慢性疾患を対象として、啓発・予防・検査・ガイダンスなどの効果的な方法でこれらの疾患の解決に取り組んでいます。

地域社会への貢献

豊田通商グループは事業を展開する地域社会への貢献は、持続可能な発展をともに目指すうえで欠かせない要素であると考えています。

世界三大感染症の発生リスクが高い地域で事業を行っている企業として、地域住民の方も含めた予防に関する下記のような様々な活動を行っています。

- 世界三大感染症に関する啓発活動や予防活動を実施。予防と治療に関する情報を提供(避妊具の無料配布等)。

- 保健機関の支援やHIVで孤児となった子どもたちの支援。