CSOメッセージ

未来の子供たちにより良い地球を届ける

豊田通商グループは、地球および社会の一員として、企業活動と地球環境や社会の持続可能性が直結していることを強く認識しています。気候変動や生物多様性の喪失、資源の有効活用といった課題は、すでに当社の事業に大きな影響を及ぼしており、当社グループの存在意義をも脅かしかねないものです。

こうした認識の下、当社グループはサステナビリティを「経営そのもの」と位置付け、持続的な成長と価値創出を支える要と捉えています。環境・社会課題を解決するのみにとどまらず、新たな機会と捉え、持続可能な事業モデルへの進化を加速することで、より信頼される企業を目指していきます。

また、当社グループのMissionには「子供たち」という言葉を加えており、これは、次世代により良い地球と社会を引き継ぐという私たちの責任を明確にするものです。私たちは、未来の子供たちが安心して暮らせる地球環境と持続可能な社会を実現することを重要な使命と考えています。

仕事と未来のつながりをストーリーで描く

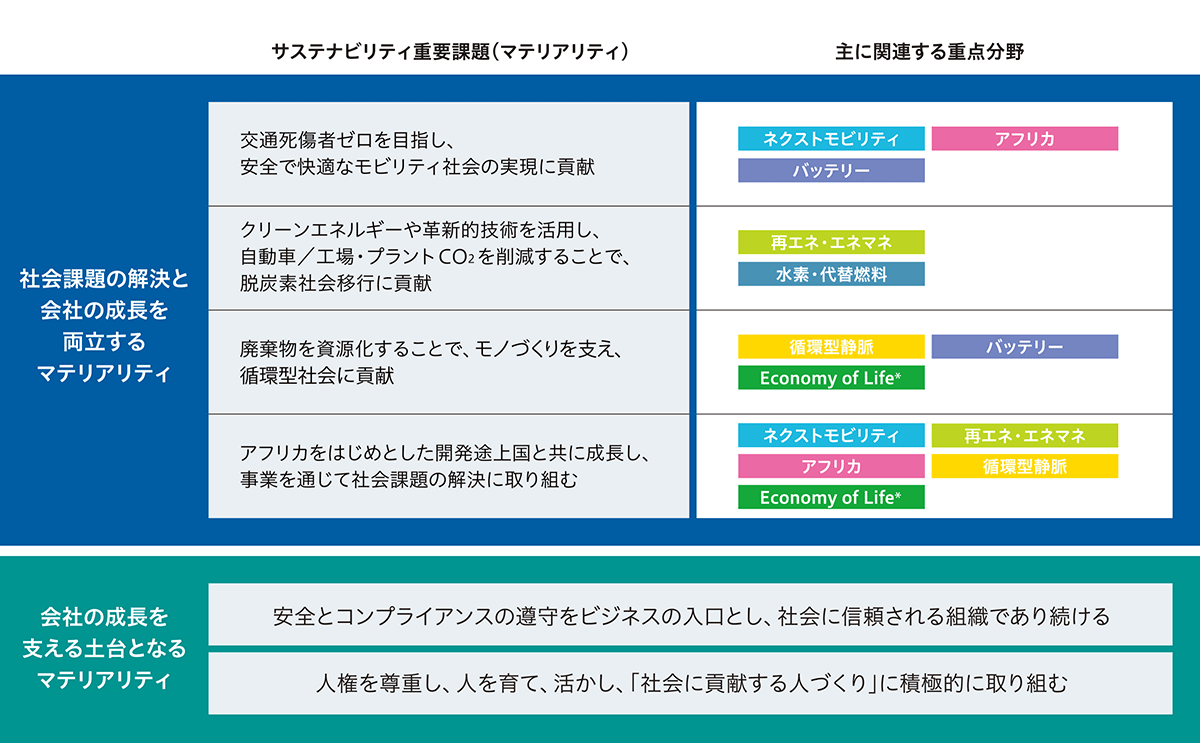

当社グループは、持続可能な社会の実現に向けて6つのマテリアリティを特定しています。これらは、社会課題の解決と企業成長を目指す4つの重点項目と、それらを支える2つの基盤項目で構成され、当社グループの価値創造の軸となっています。

4つの重点マテリアリティは、「Social Value」「Nature Value」「Core Value」という中期経営計画の提供価値領域と密接に連動しており、計画の推進がマテリアリティの実現へとつながる仕組みになっています。

例えば、廃棄物削減や資源活用を推進する循環型静脈事業は、「Social Value」の成長投資事業として「循環型社会」の実現に貢献しています。また、再生可能エネルギー事業は「Nature Value」の成長投資事業として「脱炭素社会移行」を後押ししています。

また、これらの事業は、“Be the Right ONE”(“代替不可能・唯一無二”の存在)という当社グループのVisionの実現にも直結します。挑戦と変革を続ける姿勢こそが、社員一人ひとりの仕事と未来をつなぐ力になると信じています。

中期経営計画の推進が、当社グループが掲げるマテリアリティの実現に直結する構造となっていることは、社内外へのメッセージとして極めて明確であり、当社への理解を深める重要な要素となっています。この一貫したストーリーが、社員の主体的な取り組みを促すとともに、ステークホルダーの皆さまにとっても、当社グループの方向性や価値創造の全体像をより理解しやすいものにしていると実感しています。

当社グループの成長を支える土台となる2つのマテリアリティは、「安全」と「人権」という普遍的な価値観を基盤としています。これらはあらゆる事業活動の前提であり、持続可能な経営を支える重要な柱です。

また、不正の背景には、過度なプレッシャーや不安といった心理的要因があることが少なくありません。そうした状況を生まないよう、経営陣が正しい価値観をわかりやすく、継続的に伝えることが不可欠です。安心して声を上げられる風土は、組織の健全性と企業価値の持続的な向上に直結すると信じています。

サステナビリティ経営の次元上昇

サプライチェーン全体を俯瞰したサステナビリティ経営

当社グループは、「安全」「人権の尊重」、そして「豊かな環境・社会」といった、誰にとっても当たり前であってほしい価値を、自社グループのみならずサプライチェーン全体へ広げていくことを目指しています。

例えば、GHG排出量の削減においては、排出量の「見える化」や削減策の導入支援、再生可能エネルギーの供給支援等、包括的な対応が求められます。当社グループは、国内外の多様な現場に深く入り込んで積み重ねてきた運営ノウハウや、現場起点で磨かれた実務的な知見、そしてそれらを活かす現場対応力を有しており、これらが当社グループならではの「アセット」となっています。それらを基盤とすることで、サプライチェーン全体への効果的なソリューション提供が可能になると考えています。

また、当社グループのサプライチェーンは、取引先の先に広がる産業・地域のネットワークにまで及んでおり、そこから新たなパートナーシップや市場が生まれる可能性も広がっています。

私たちは、サプライチェーン全体を巻き込んだサステナビリティの実践を、「コスト」ではなく「未来への投資」と捉えています。この視点こそが、持続可能な社会の実現と将来のビジネス成長の種を同時に育むものだと考えています。

外部視点のさらなる考慮

私たちは外部評価を、現在の社会課題を的確に捉えるための重要なツールと位置付けています。評価機関が指摘する内容は、社会全体が共有する課題を反映しており、これらに取り組むことは、社会への貢献にとどまらず、得られた知見やノウハウを将来のビジネスの種へと転換する契機にもなります。

また、外部評価は当社が適切かつ誠実な情報開示を実践できているかを確認する手段でもあります。質の高い開示を通じてステークホルダーとのエンゲージメントを深化させ、その対話の積み重ねを信頼関係の強化と持続可能な価値創出につなげていきます。