CFOメッセージ

ポートフォリオマネジメントとリーンなオペレーションが奏功し4期連続で最高益を更新

2025年3月期の親会社の所有者に帰属する当期利益(以下、当期利益)は3,625億円となり、最高益を4期連続で更新、前期と比べても9%伸長しました。高く掲げた目標をはるかに上回り、満足のいく結果です。将来に向けて弾みをつけることのできた1年だったと評価しています。

好業績を維持できている要因は、大きな損失がないことに加えて、商品群と地域という縦横のポートフォリオがうまくかみ合ってきたことです。商品群でいうと、「自動車」という大きな産業が、エレクトロニクス・半導体、電池等、さまざまな産業の要素を取り込み、さらに巨大な集合体になりつつあります。地域でいうと、当社が強みを持つアフリカ事業が極めて好調であり、ここ数年で利益は4倍近く伸び、2025年3月期にはアフリカ本部として当期利益795億円を計上しています。当社は早くから、戦略的にアセットをアフリカへ振り向けてきました。独自の判断で進めてきた地域ポートフォリオの見直しが実を結んだ形です。

財務面においても、バランスシートを徹底的に管理して無駄のないオペレーションを追求したことが奏功しました。3期連続で5,000億円規模の営業キャッシュ・フローを創出できたことは大きな成果です。

2028年3月期に当期利益4,500億円を目指して3つのValue領域を伸長させる

2025年4月末に、新たな中期経営計画(2026年3月期~2028年3月期)(以下、本中期経営計画)を公表しました。

計画初年度の2026年3月期については、世界経済が自由貿易から保護主義へ変化することにより、経済成長が踊り場を迎えると見て、慎重を期して保守的な計画としました。懸念される米国関税の影響は当期利益に対し、50億円程度のマイナス要因として計画数値に織り込み、為替も前期に比べ円高に進行する可能性を考慮して算定し、当期利益を3,400億円としています。

直近ではそうした外的要因がある一方で、中期的に見て当社事業の見通しは明るいことから、本中期経営計画では2028年3月期に当期利益4,500億円という目標を掲げました。前中期経営計画以上に高い目標の下、アグレッシブに成長を目指します。

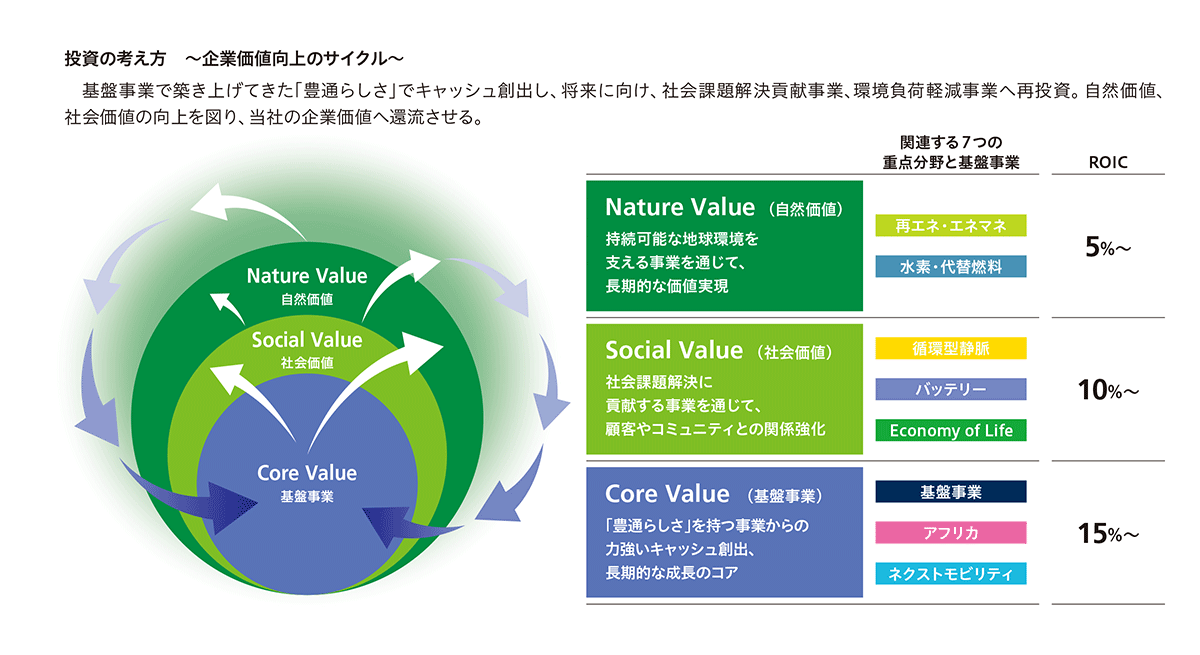

当社は前中期経営計画で、投資領域を3つのValueに整理しました。1つ目は、モビリティ、半導体関連等、我々が強みとする「Core Value(基盤事業、以下Core Value)」。2つ目は、バッテリーやリサイクル等の社会資本を活用し、そこで得た付加価値をまた社会資本に還元していく「Social Value(社会価値=社会課題解決型事業から生まれる価値、以下Social Value)」。そして3つ目は、再生可能エネルギーや水素関連事業等の自然資本に還元していく「Nature Value(自然価値=環境負荷軽減事業から生まれる価値、以下Nature Value)」です。

当期利益4,500億円という目標は、継続的な「Core Value」事業の成長と、これまで実施してきた投資の刈り取りによって達成する見込みです。そして、さらなる成長を目指して、より特徴あるマーケットに投資する戦略を継続します。2026年3月期は特に、「Social Value」のうちリサイクルを中心とするサーキュラーエコノミー関連の事業に注力します。2025年7月に発表した米国Radius Recycling社の買収はその一環です。

当社はトヨタグループの工場展開に合わせて、1970年代から国内外で資源循環事業を手掛けてきました。その経験も活かして、Radius Recycling社を中核として電池のリサイクルを含む自動車の回収・リサイクルプラットフォームを米国の巨大マーケットで構築します。まず米国で実績を積み上げ、続いてインドや中国等のマーケットを狙います。

「Core Value」におけるモビリティ関連事業については、マーケットの動向を慎重に見極めつつ、将来を見据えて拡大を図ります。BEV*への移行がこれまでの想定よりも減速傾向にあること、再生可能エネルギーについては事業の特性上、リターン獲得に時間を要すること等を鑑み、本中期経営計画期間はリサイクルビジネスに期待しています。

- *Battery Electric Vehicle(バッテリー式電気自動車)

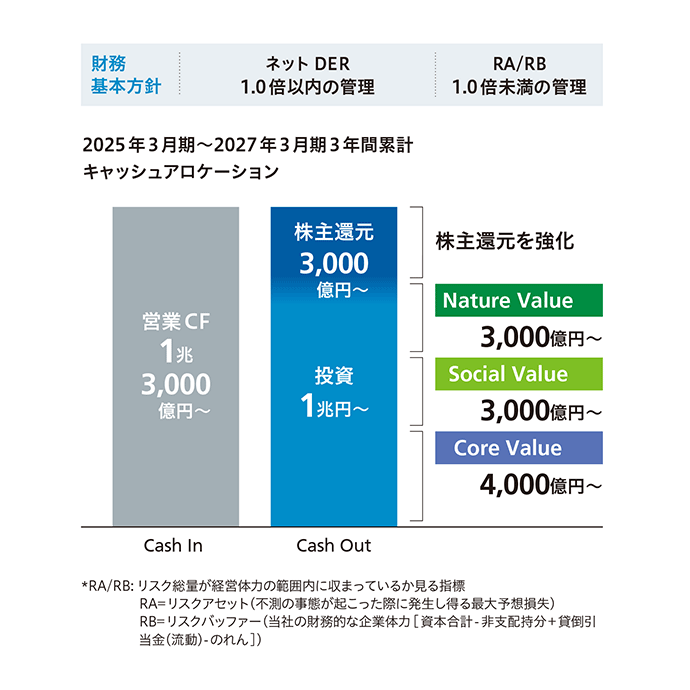

3年間で1兆2,000億円の投資を実行

前中期経営計画でROICのターゲットを示して以来、ROIC経営の意識が社内へ浸透しました。

本中期経営計画ではValue毎のROIC目標を「Core Value」15%以上、「Social Value」10%以上、「Nature Value」5%以上と設定しました。各領域のROICターゲットを明確にして、適切な投資配分をしていきます。

Value別の投資配分の想定は、まず「Core Value」へ5,000億円。これは、既存事業のさらなる拡大、機能付加、DX活用による効率化等への投資です。次に「Social Value」へ4,000億円。これは、先に述べたリサイクル事業や、インドでのヘルスケアビジネス等、狙うマーケットで優位性を確保するために先手を打つ投資です。最後に「Nature Value」へ3,000億円。この領域は、再生可能エネルギー事業の投資環境や時間軸を考慮し、急がず状況を見て投資をしていきます。

なお、これらの配分は現時点の想定であり、あくまでリターンが優先です。事業環境を見極めながら、柔軟な姿勢で投資対象を探索する考えです。例えば「Social Value」や「Nature Value」の領域は足下では想定ほどの利益水準に達していないプロジェクトもありますが、ここ3年以内に、いわゆるアップサイドを生むような技術やビジネスモデルの変革が起きることを期待しています。「Social Value」においては、地下資源の新規採掘を抑制できるリサイクルが付加価値として認知されると見込み、先んじて手を打っています。「Nature Value」の再生可能エネルギーについても、蓄電や電源調整の技術革新によるリターンの拡大が見込めます。

地域別の観点では、1兆2,000億円のうち4,000億円をグローバルサウスへの投資に充てます。アフリカで絶対的なポジションを確立したことを踏まえ、インドやインドネシア等を次のターゲットとして見据え、アフリカでの実績に照らしながら、各地域における最適なビジネスをバックキャスティングして考えています。

例えば、インドはアフリカのように中間所得層の成長が経済成長に直結するようなマーケットではなく、各州が独立し、民族や文化が混在する複雑な市場です。しかし、当社は日系自動車メーカーとの強固な取引関係によって、堅調な利益を上げています。モビリティ関連については現在のビジネス基盤にアフリカ事業で得た知見を掛け合わせて事業を伸ばせると見ており、アセット獲得等の多額の追加投資をする必要がありません。アセットを獲得するような事業で言うと、病院をはじめとするヘルスケア、ライフスタイルの分野に力を入れていく考えです。

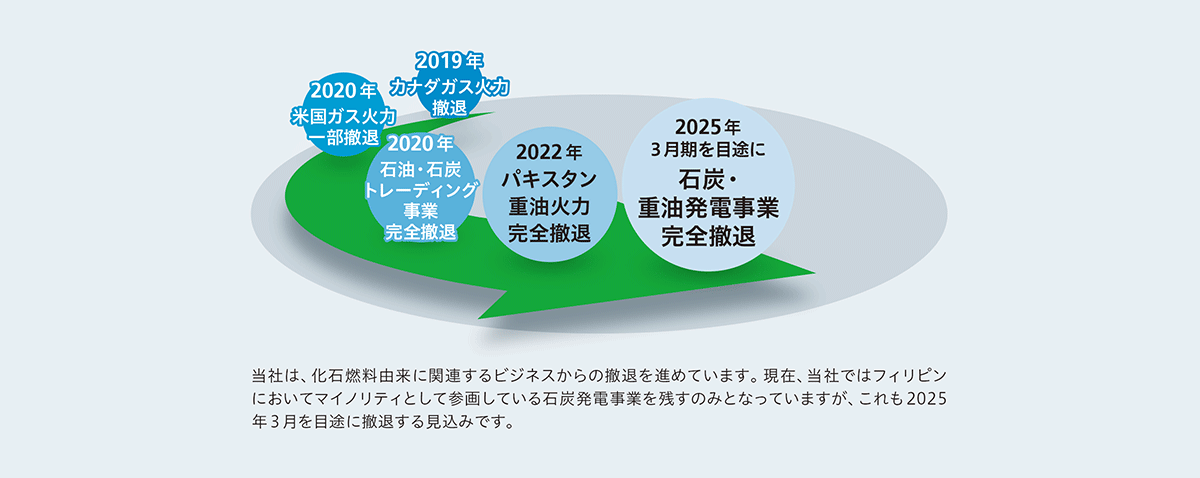

一方で、利益成長を見込めない事業の整理や入れ替えを引き続き進めます。当社グループ内には、税引後利益1億円以下の会社がいまだ多数あり、その状況を打破すべく、改めて手を打っていきます。当社は、石化系事業からは撤退済みであり、座礁資産もなく、持分法投資先も多くありません。事業そのもので収益を上げるという大前提に立ち返り、時間をかけて育てる事業と、集約する事業、やめる事業を見極めていきます。

リターンの追求と株主資本の圧縮でROE15%の維持に努めます

2028年3月期の全社ROE目標については、15%を掲げました。目標達成に向け、リターンの追求に加えて、株主資本の圧縮も検討します。

まず、リターンの追求という点では、従来にも増して積極的な投資を実行します。投資戦略のベースである営業キャッシュ・フローの目標を、3年累計で1兆4,000億円と設定しました。売上がキャッシュに直結する当社の事業特性に加えて、当社は持分法による投資利益が少ないことから、税引後利益をキャッシュで得られます。減価償却費を含めて年間5,000億円近いキャッシュをコンスタントに見込むことができ、実際に直近の営業キャッシュ・フローは2期連続で5,000億円を超えました。3年間で1兆4,000億円は保守的ともいえる数字です。

ただ一方で、2025年3月期のネットDERは0.39倍へと低下しました。潤沢な営業キャッシュ・フローという要因があるにせよ、商社としてレバレッジをもっと効かせるべきだという問題意識を持っています。そこで、営業キャッシュ・フローに加えて財務キャッシュ・フローも投資のリソースに充てるという方針を本中期経営計画で明確に打ち出しました。指標となるネットDERの管理基準を、前中期経営計画の1.0倍以内から、より現実的な0.8倍以内へと引き下げています。より一層レバレッジを効かせながら、大規模案件も含めてより多くの投資をするという方針を社内に周知しました。収益性を高めるために攻めの姿勢で新たなビジネスの芽を探索し、多数の案件をパイプラインに追加している状況です。

次に、株主資本の圧縮という点では、本格的に策を講じる時期であると判断し、資本政策に重点を置き、株式の持ち合い解消によるバランスシートのリーン化に取り組みます。

2026年3月期中に、トヨタグループ内での株式持ち合いを整理する考えです。当社のいわゆる政策保有株式のうち、金額ベースで約8割が(株)豊田自動織機の株式です。その持ち合いを解消することで、バランスシートが一層良化します。そのために、まずトヨタグループとして、資本政策をしっかりとやり遂げることが重要だと認識しています。同時に、資本政策に関するIR上の説明責任を果たすことも極めて重要であり、長期保有の株主の皆さまにご理解いただけるようしっかりと説明することが課題です。

当然、株主の皆さまの期待に応えるため、累進配当という考え方は変わりません。本中期経営計画より総還元性向40%以上という目標を新たに設定しました。累進配当を継続するという従来の方針は継承し、株主の皆さまへの還元策の一つとして自己株式の取得も実施するという考えです。

ユニークな事業で新たな価値を創出し、ご期待に応える堅実な成長を約束します

株主の皆さまの期待に応えるためには、当社の成長性を株式市場で評価していただくことも重要であると認識しています。また、企業成長の評価指標であるPERの現状には、課題感を持っています。

事業活動において、当社は他社にないユニークな事業で結果を出しているという評価を株主の皆さまからいただいていますし、「自動車」という大きな産業と、そのリーディングカンパニーであるトヨタ自動車(株)との強固なパートナーシップもポジティブに評価されています。そうした評価を、より多くのステークホルダーの皆さまからも得られるよう、今後ともさまざまな面から企業価値の向上に尽力します。

その一環として、当社は2024年7月に株式分割を実施しました。より広い層の方々に投資していただけるようにするとともに、株式の流動性の向上を図ります。

また、これまでと同様にROEのさらなる改善を実現すべく、株式市場においても注目・期待していただけるような投資戦略を展開し、向こう3年間のうちに他社にはないビジネス展開をお見せすることができると思います。

本中期経営計画において、当社は「掛け合わせ」をキーワードにした投資戦略を実行します。当社の持つさまざまな強みと事業領域、各地域市場、それぞれの間でシナジーを生み出し、新たな価値提供と持続的な成長を目指します。特徴あるアフリカ事業をはじめ、リサイクル事業、再生可能エネルギー、バッテリー等、数ある要素を上手く掛け合わせて当社ならではの新たなビジネスモデルを創出し、成長を実現していきます。このようなユニークな事業展開に加え、その情報発信にも一層努めることで、当社の成長の道筋を評価していただき、PER向上につながると期待します。

過去の実績が示す通り、当社は有言実行で業績も配当も伸長させてきました。株主・投資家の皆さまには、ぜひ当社を信じて、長期的な視点で当社にご期待の上、今後とも応援してくださいますようお願い申し上げます。